|

Namen, Daten, Schicksale

- Schutzhäftlinge und Häftlinge aus dem Bezirk Garmisch im KZ Dachau

Die folgende Liste mit

42 Männern und einer Frau aus den Gemeinden des Bezirksamtes

Garmisch, die zwischen 1933 und 1938 mit dem Konzentrationslager

Dachau konfrontiert wurden, ist das Ergebnis sorgfältiger Recherche.

Sie erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Viele

Informationen über Namen und Schicksale fehlen. Die Buchhalter des

Terrors haben Spuren verwischt, wo immer sie konnten.

Heinrich Bierling

Geboren am 10. Oktober 1893 in Oberammergau, war vom 20. Juni

1933 bis zum 20. Dezember 1933 in "Schutzhaft". Auf Veranlassung von

NS-Kreisleiter und SA-Sonderkommissar Hartmann am 21. Dezember 1933

in das Konzentrationslager Dachau eingewiesen, entlassen am 22.

Februar 1934.

Martin Bierprigl

Geboren am 5.

Juni 1912 in Partenkirchen, am 29. November 1933 von der Gendarmerie

Partenkirchen verhaftet und als „verstockter Bursche und

Volksschädling“ bezeichnet, am 16. Januar 1934 Überstellung in das

KZ Dachau.

Max Braun

Geboren 1902, Holzarbeiter beim Forstamt Partenkirchen, nicht

vorbestraft, verheiratet, drei Kinder, Stundenlohn 55 RPf, seit 1931

Mitglied der NSBO. Kreisleiter Hartmann ließ ihn am 30. Juni 1936

„wegen Verächtlichmachung führender Männer der Partei und des

Staates in Schutzhaft nehmen“ und verlangte gleichzeitig „seine

Überführung in das Konzentrationslager Dachau zu veranlassen.“

Braun war im Gasthof „Zum Schweizer Bartl“ (Kaltenbrunn) mit anderen

Gästen über die Lohnverhältnisse im Dritten Reich in Streit geraten.

Er wurde vom Geschäftsführer des Kreidewerks Kaltenbrunn beim

DAF-Geschäftsführer Röhrl denunziert: „Braun gehört zu den Leuten,

die nach außen die Hand zum Deutschen Gruß erheben und aus vollem

Brustton Heil Hitler rufen, während sie im Innern die größten… und

auch die gefährlichsten Gegner der Bewegung sind.“

Rolf Cavael

Geboren am

27. Februar 1898 in Königsberg. Cavael wurde von der Schulbank in

Kattowitz direkt in den Ersten Weltkrieg geschickt, erlebte den

Stellungskrieg, erhielt das Ehrenkreuz für Frontkämpfer, wurde nach

Kriegsende Landwirtschaftsschüler und Hilfsregisseur bei

verschiedenen Filmunternehmungen. 1924 bis 1926 studierte er

Graphik an der Staedelschule in Frankfurt am Main. Anschließend

unterrichtete er als Lehrer für Angewandte Graphik an der

Städtischen Fachschule Frankfurt. Nach seiner Heirat mit Dorothea

Schemel ließ er sich 1930 als freier Maler in Berlin nieder. Gleich

zu Beginn der nationalsozialistischen Machtergreifung geriet er ins

Visier der neuen Machthaber: Eine im Frühjahr 1933 geplante

Ausstellung in der Berliner Galerie Ferdinand Möller kam nicht mehr

zustande. Eine weitere Ausstellung seiner Werke in Braunschweig -

zusammen mit Josef Albers - wurde von den Nazis geschlossen. Zum

Ausstellungsverbot, das ihn und seine Familie schon hart genug traf,

kam noch im gleichen Jahr ein generelles Malverbot und der

Ausschluss aus der Reichskulturkammer hinzu. 1934 verließ er deshalb

Berlin und ließ sich in Partenkirchen nieder. Dort wohnte er in

der Dreitorspitzstraße 19 im Haus des schlesischen Gutsbesitzers Leo

von Lüttichau und betrieb zusammen mit seiner Frau eine kleine

Diätpension. Einer politischen Partei gehörte er nicht an.

|

|

|

|

|

|

|

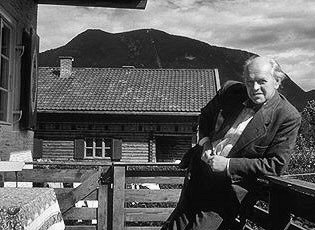

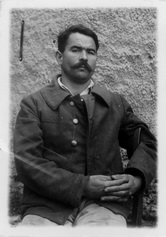

Rolf Cavael in

Garmisch-Partenkirchen: links 1935 mit Josef Uhl und Familie

(Foto Garmisch-Partenkirchner Tagblatt 22.06.1989), rechts

1950 vor seinem Haus (Foto privat) |

|

Am 6. Dezember 1936 wurde Cavael - gemeinsam mit dem Maurer Rolf

Scherer aus Walldorf bei Heidelberg - wegen „kommunistischer

Betätigung und öffentlich gezeigter kommunistischer Gesinnung“ in

Garmisch-Partenkirchen denunziert und von der örtlichen Gendarmerie

verhaftet. Nach zwei Wochen „Schutzhaft“ wurde er am 19. Dezember

1936 in das KZ Dachau gebracht, aus dem er erst am 2. April 1937

wieder entlassen wurde. Am 16. Juli 1937 wurde er beim

Oberlandesgericht München wegen eines Verbrechens der Vorbereitung

eines hochverräterischen Unternehmens angeklagt. Das Verfahren, in

dem ihm „kommunistische Umtriebe“ und „Weitergabe eines Exemplars

des Kommunistischen Manifests“ vorgehalten wurden, endete mit einem

Freispruch.

1954 ließ sich Cavael in

München nieder, erhielt in diesem Jahr den Kunstpreis der Stadt

München und 1968 die Auszeichnung "München leuchtet". Rolf Cavael

starb 1979 in München.

Karl Christoph

Geboren am 28. Januar 1894 in Au (Landkreis Bogen), Tagelöhner

und Hilfsarbeiter in Garmisch, Hörmannstr. 4, verheiratet mit

Therese Christoph, Hausbesitzerin und Lebensmittelhändlerin. Seit

1929 beschäftigt beim Bau der Bayerischen Zugspitzbahn. Mitglied und

Vorsitzender der KPD in Garmisch. NS-Kreisleiter Hans Hartmann

beschwerte sich kurz nach der Machtergreifung Hitlers bei der

Gendarmeriestation Partenkirchen darüber, „dass am Arbeitsamt

Garmisch gelegentlich der Auszahlung der

Arbeitslosenunterstützungen kommunistische Zeitungen verkauft

werden.“ Dies sei unzulässige kommunistische Propaganda. Presse-

und die Meinungsfreiheit waren noch nicht aufgehoben, aber der

Polizei genügte der Vorstoß des NS-Kreisleiters, die Auszahlung

überwachen zu lassen. Festgestellt wurde, dass der Hilfsarbeiter

Karl Christoph aus Garmisch die Zeitung „Der Erwerbslose“ um 10

Rpfg. das Stück verkauft hatte. Hartmann demonstrierte kurz darauf

seine Macht als „Sonderbeauftragter“: Christoph wurde am 13. März

1933 in Schutzhaft genommen; er gehörte zu den ersten

Garmisch-Partenkirchner Häftlingen des Konzentrationslagers Dachau,

entlassen am 14. Februar 1935. Wie Sepp Roith aus Oberau schrieb

auch Karl Christoph unter der Überschrift „In der Hölle von Dachau“

einen

Bericht über seine Erlebnisse im Konzentrationslager.

Karl Christoph ist 1969

in Garmisch-Partenkirchen gestorben.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

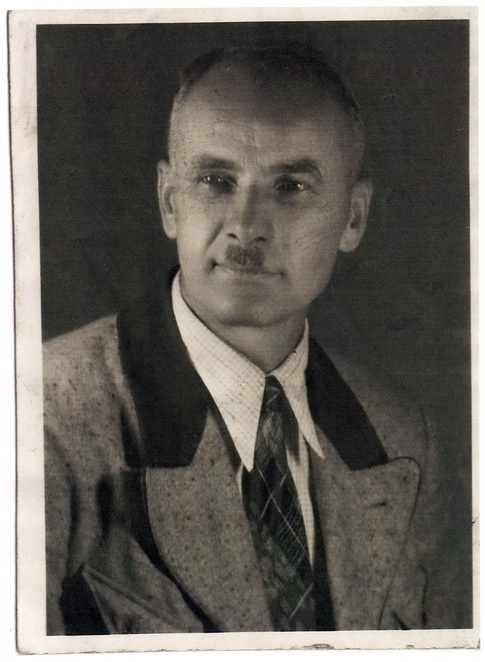

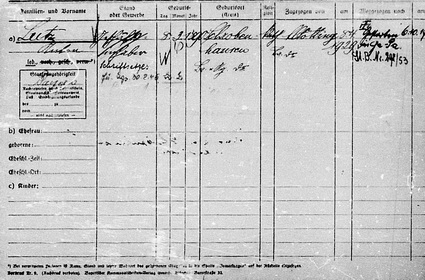

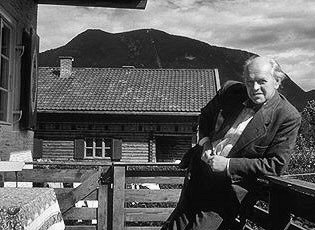

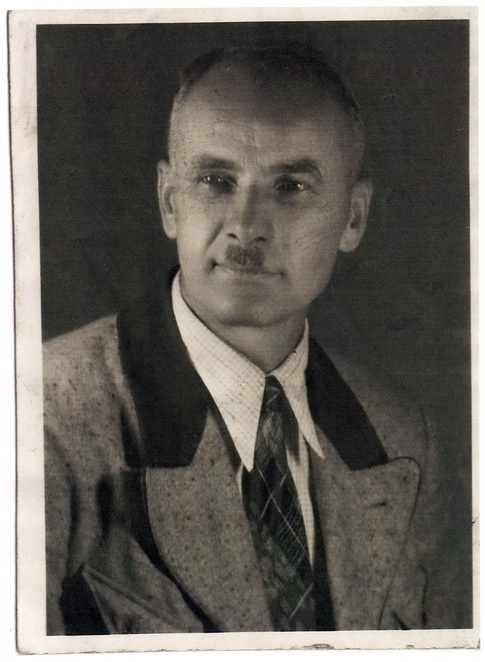

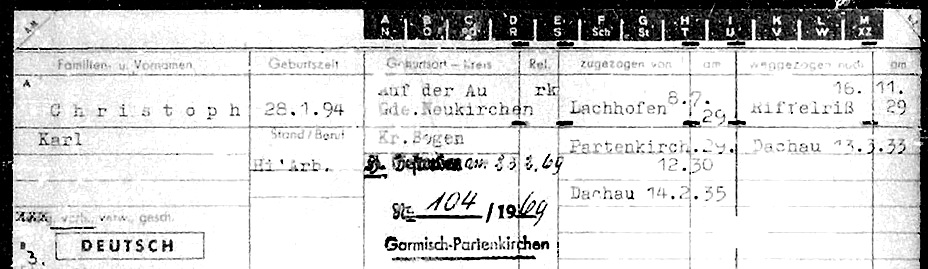

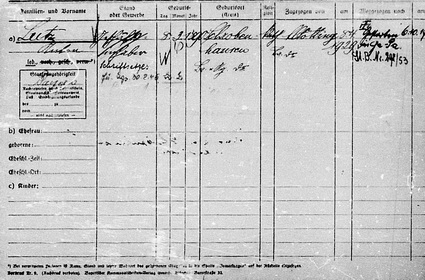

Oben links: Karl

Christoph (Foto KZ-Gedenkstätte Dachau) - Oben rechts:

Entlassungsschein aus dem KZ Dachau vom 14. Februar 1935

(Foto KZ-Gedenkstätte Dachau)

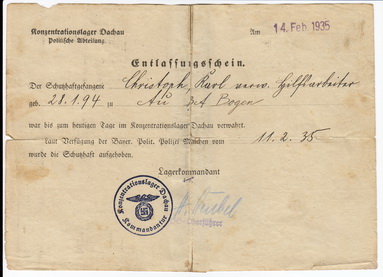

Unten: Auszug aus dem

Meldeblatt des Marktes Garmisch, auf dem die KZ-Haft von

Karl Christoph in Dachau so vermerkt ist als handle es sich

um einen normalen Ortswechsel. Damit wurde der Willkür des

Konzentrationslagers der Anschein der Legalität gegeben.

(Quelle: Archiv des Autors) |

|

Josef Erdt

Geboren am

22. Juni 1904 in Partenkirchen, Metzger in Mittenwald. Am 6. Juli

1934 bezeichnete die DAF Mittenwald Erdt als „Volksschädling“ und

erwartete von NS-Kreisleiter Hartmann seine „sofortige

Inschutzhaftnahme“ sowie die „Abschiebung in das

Konzentrationslager“, obwohl die Gendarmerie Mittenwald feststellte,

ihr seien „keine Tatsachen bekannt, die ein strafrechtliches

Verfahren rechtfertigen.“ Dennoch wurde Erdt vom 20. Bis zum 30.

Juli 1934 in Schutzhaft genommen. Am 20. August 1935 wurde er, auf

Antrag der NS-Kreisleitung, erneut für acht Tage in Schutzhaft

genommen. Am 17. Januar 1936 folgte die Einweisung in das KZ Dachau,

aus dem er am 22. Juni 1936 entlassen wurde.

Max Gmeinwieser

Geboren am 6. Oktober 1907, Bäcker in Garmisch-Partenkirchen,

Zugspitzstraße 86; gehörte zu den 14 „kommunistischen Aufwieglern“,

die am 11. März 1933 nach Dachau gebracht wurden. Nach dem Ende des

NS-Diktatur wurde er Vorsitzender der Garmisch-Partenkirchner KPD und für

kurze Zeit Flüchtlingskommissar der Marktgemeinde.

Josef Haas

Geboren am 16. September 1901, Bauarbeiter; kam wegen

„unbefugten Tragens eines Parteiabzeichens“ sowie wegen eines

„Vergehens gegen das

Heimtückegesetz

in Verbindung mit staatsfeindlichen Äußerungen“ für die Dauer von

acht Monate in das KZ Dachau.

Josef Hartl

NS-Kreisleiter Hans Hartmann wandte sich am 25. September 1935 an

das Bezirksamt Garmisch mit dem „Ersuchen“, „den Lehrer Josef Hartl

sofort zu seinem persönlichen Schutz in Schutzhaft zu nehmen und

wegen Beleidigung des Führers und der Bewegung in das

Konzentrationslager Dachau zu überführen.“

Alois Huber

Der

Ortsfürsorgeverband Garmisch-Partenkirchen beantragte am 27. Juli

1936 beim Bezirksamt Garmisch „die sofortige Unterbringung des Alois

Huber, wohnhaft hier Höllentalstraße 7, im Lager Dachau auf die

Dauer von 3 Monaten. Die Unterbringungskosten trägt der

Ortsfürsorgeverband Garmisch-Partenkirchen. Gez. In Vertretung

Freudling, Beigeordneter“

Martin Huber

Geboren am 4. August 1905 in Garmisch; vom 28. August 1933 bis

zum 9. April 1934 in Schutzhaft, die Gründe sind nicht bekannt;

Einweisung in das KZ Dachau erfolgte am 9. April 1934, entlassen

wurde er am 1. Mai 1934.

Leonhard Kittinger

Geboren am 1.

September 1899 in Kloster Lechfeld, Hilfsarbeiter, verhaftet am 10.

Januar 1934, nach Dachau gebracht am 27. Januar 1934.

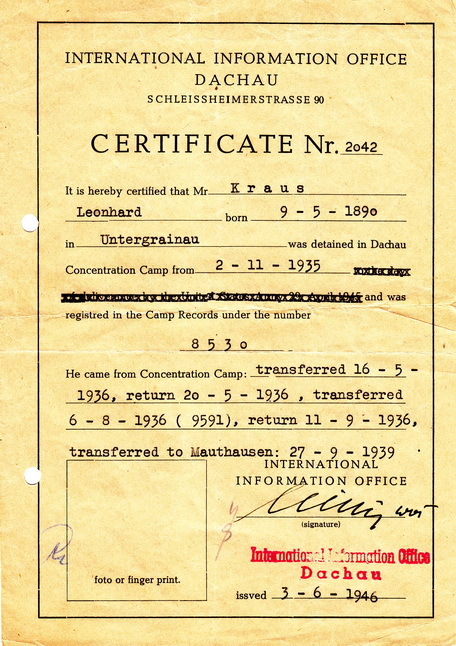

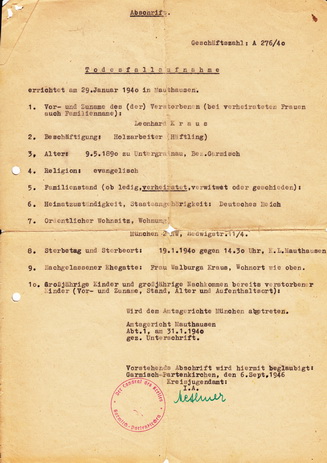

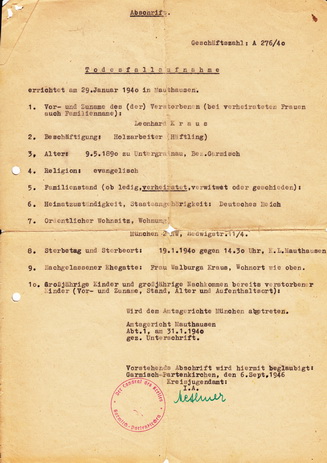

Leonhard Kraus

Geboren am 9. Mai 1890 in Untergrainau, Holzmeister in

Partenkirchen; am 13. März 1933 als „kommunistischer Aufwiegler“ in

Schutzhaft genommen, entlassen am 10. April 1933, am 16. Mai 1936 in

das KZ Dachau gebracht (Häftlingsnummer 8530, am 27. September 1939

von Dachau in das Konzentrationslager Mauthausen bei Linz

überstellt (Häftlingsnummer 8951), am 19. Januar 1940 gestorben,

„Todesursache HuK“ (Herz- und Kreislaufschwäche).

|

|

|

|

|

|

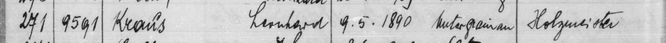

Auszug aus dem Totenbuch (Y/46)

der KZ-Gedenkstätte Mauthausen bei Linz: Leonhard Kraus

hatte in Mauthausen die Häftlingsnummer 9591. (Quelle:

Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Mitteilung Oktober

2010) |

|

|

|

|

|

|

|

|

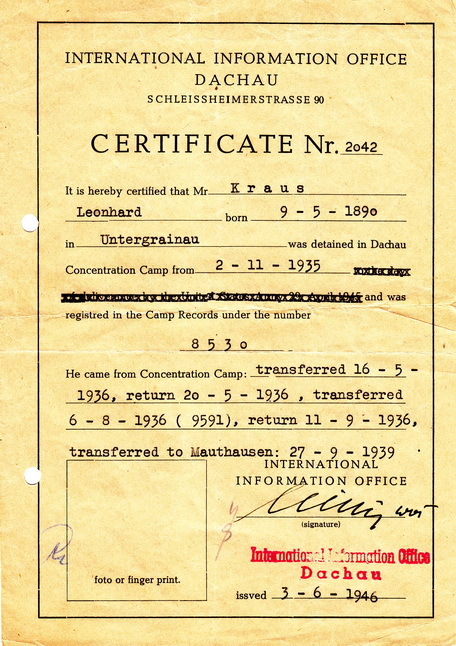

Bestätigung der Einweisung von

Leonhard Kraus in das KZ Dachau und "Todesfallaufnahme" im

KZ Mauthausen (Quelle: Archiv des Autors) |

|

Georg Kreuzer

Geboren am 20. Juli 1900 in Tirschenreuth, Schneider. Wegen

„staatsabträglichen Verhaltens“ und weil er sich „öffentlich zum

Marxismus bekannt und den Nationalsozialismus kritisiert“ hatte,

wurde er am 9. Mai 1937 im KZ Dachau inhaftiert, vermutlich am 29.

September 1939 an das KZ Flossenbürg überstellt.

Johann Julius Kunesch

Geboren am 16. November 1867 in Linz, Maler, Bergführer, Modell

von Schuster-Woldan in Garmisch; „wegen beleidigender

Randbemerkungen über die Reichsregierung“ am 07. Oktober 1933 in das

KZ Dachau eingeliefert

Maria Lechner

NS-Kreisleiter Hans Hartmann ersuchte am 12. Februar 1936 das

Bezirksamt Garmisch „um sofortige Inschutzhaftnahme der Maria

Lechner und Überführung derselben in ein Konzentrationslager für

Frauen.“

Josef Löcherer

Hans Hartmann, Sonderbeauftragter des Obersten SA-Führers beim

Bezirksamt Garmisch, am 28. März 1934: „Ich ersuche das Bezirksamt

Garmisch, die sofortige Inschutzhaftnahme des Josef Löcherer in

Oberau veranlassen zu wollen…. Ich bitte ferner die Überführung des

Löcherer in das Konzentrationslager Dachau veranlassen zu wollen.“

Anton Lutz

Geboren am 8. März 1890 in Schrobenhausen, Inhaber der

Bahnhofsbuchhandlung Garmisch-Partenkirchen, Mitglied und

Schriftführer der BVP in Partenkirchen. Er war vom 24. Juni 1933 bis

zum 5. Juli 1933 in Schutzhaft. Bei der Lagerspruchkammer

Garmisch-Partenkirchen gab Lutz am 15.01.1948 zu Protokoll:

„Hartmann ließ mich im Juni 1933 anlässlich der Aktion gegen die

Bürgermeister, Stadträte und Funktionäre der ehem. Bay. Volkspartei

in Schutzhaft nehmen.“ Begründung: Lutz habe „gegen den Staat

gehetzt“ und sei „führend in der Bayerischen Volkspartei tätig

gewesen.“

Am 24. Oktober 1933

wurde er erneut verhaftet - auf Grund einer Denunzierung, die sich

in der Hauptsache darauf stützte, dass der Buchhändler Lutz

Schweizer und Österreichische Zeitungen, deren Vertrieb damals in

Deutschland noch erlaubt war, zu Bekannten gebracht, dort gelesen

und sich ein kritisches Urteil über das neue System erlaubt hatte.

Hartmann fand es nicht der Mühe wert, Lutz „wegen der

Beschuldigungen zu vernehmen.“ Vier Wochen saß Lutz im Gefängnis,

dann nahm die Anzeigerin ihre Aussage zurück. Lutz kam aber nicht

frei, sondern wurde bis zum 1. Mai 1934 ins Konzentrationslager

Dachau überstellt.

|

|

|

|

|

|

|

|

Oben links: Anton Lutz 1920 als Fahnenträger des

Gesellenvereins Altötting (Foto priv.)

Oben rechts: Kopie der Meldekarte des Marktes

Partenkirchen für Anton Lutz. Lutz, geboren 1890 in

Schrobenhausen, zog 1929 von Altötting nach Partenkirchen in

die Heuschütt 1. Er ist 1953 gestorben.

Unten links: Anton Lutz, Bahnhofsbuchhändler in

Garmisch-Partenkirchen, 1930 (Foto priv.)

Unten rechts: Erste Ausgabe des "Hochland-Boten" am 23.

Oktober 1945. Die US-Lizenz Nr. 2 für eine Tageszeitung in

den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Weilheim, Schongau

und Bad Tölz erhielt der Garmisch-Partenkirchner Buchhändler

Anton Lutz.

|

|

Sebastian Meier

Geboren am 20. Januar 1908 in Unterkastl/Altötting,

Maurer: Er wurde am 1. September 1933 „wegen Gefährdung der

öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ in Schutzhaft genommen, am 7.

Oktober nach Dachau gebracht, am 20. August 1934 aus dem KZ

entlassen

Joseph Mayr

Geboren am 3.

Oktober 1886 in Ettringen bei Mindelheim, verheiratet, Vater eines

Kindes, selbständiger Maler in Oberau, Vorsitzender des dortigen

SPD-Ortsvereins. Der Gendarmeriestation Eschenlohe war er im Mai

1933 aufgefallen, weil er sich im „Alten Wirt“ zu Farchant und im

Oberauer „Forsthaus“ „gegen die nationale Regierung“ geäußert

hatte. Der SA-Trupp Oberau beschwerte sich bei NS-Kreisleiter Hans

Hartmann über „spitzige Bemerkungen“ Mayrs, verprügelte ihn so,

„dass die Sanitäter eingegriffen haben“ und ließ ihn „im

Einvernehmen mit dem Sonderbeauftragten“ am 9. Juni 1933 in

Schutzhaft nehmen. Zwei Jahre später, am 8. August 1935, geriet Mayr

ein weiteres Mal ins Visier der SA. Diesmal endete die

Auseinandersetzung für ihn im KZ Dachau. Ausgangspunkt war eine

verbale Auseinandersetzung Mayrs mit SA- und NSKK-Männern im Gasthof

„Forsthaus“ und eine anschließende Rangelei mit einem Oberauer

HJ-Mitglied. Tags darauf nahm Kreisleiter Hartmann den Vorfall zum

Anlass, Mayr durch das Bezirksamt Garmisch in Schutzhaft nehmen zu

lassen, „zu seinem persönlichen Schutz“. Die Begründung Hartmanns:

„Der Stützpunkt Oberau hat prozentual die meisten Pg. mit den

goldenen Ehrenzeichen im Kreis Garmisch. Dass sich in den Kreisen

dieser alten Kämpfer eine ungeheure Erregung über diesen Vorfall

gebildet hat, ist verständlich.“ Das war Drohung mit Lynchjustiz,

sollte Mayr nicht vom Bezirksamt verhaftet werden. Der

Schutzhaftbefehl wurde am 10. August 1935 ausgestellt, am 13. August

wurde Mayr in das KZ Dachau gebracht. Hartmann ließ das Bezirksamt

am 11. Februar 1936 wissen, „dass ich die Entlassung des Josef Mayr,

Oberau, aus der Schutzhaft vor der Beendigung der 4. Olympischen

Winterspiele nicht befürworten kann.“ Die olympische Flamme erlosch

am 16. Februar. Entlassen wurde Mayr am 23. März 1936.

Georg Mittermeier

Geboren am 15. Februar 1908 in Unterflössing, Bäcker in

Partenkirchen; am 28. August 1933 verhaftet, am 15. Januar 1934

nach Dachau gebracht.

Hans Otto Müller

Geboren am 4.

Februar 1915 in Rostock, wurde am 9. Januar 1935 von der

NS-Kriegsopferversorgung Garmisch-Partenkirchen als

„arbeitsunwillig“ bezeichnet und wurde am 17. Januar 1935 „auf die

Dauer eines Jahres zur Arbeit im Konzentrationslager Dachau

untergebracht“.

Otto Murr

Geboren am 06. Juni 1912 in Dörflas, soll in Eschenlohe Anhänger

der KPD gewesen sein, wurde deshalb in „Schutzhaft“ genommen und vom

25. September 1935 bis zum 15. August 1936 in das KZ Dachau

eingewiesen.

Kaspar Pischler

Geboren am 27 November 1911 in St. Quirin, Schlosser; am 4.

November 1935 verhaftet, am 16. November 1935 nach Dachau gebracht ,

entlassen am 19. April 1937.

Anton Piethold

Geboren am 26. Oktober 1902 in Essen, Schlossergeselle in

Partenkirchen; am 11. März 1933 wegen Mitgliedschaft in der KPD in

„Schutzhaft“ genommen und am 14. April in das KZ Dachau gebracht.

Auch seine Frau Auguste, geboren am 1. September 1903, wurde - im

Jahre 1934 - wegen „Beleidigung der Reichsregierung“ in

„Schutzhaft“ genommen.

Wilhelm Peschel

Geboren am 24. Januar 1910 in Straubing, Wagner in

Partenkirchen; am 28. August 1933 verhaftet, am 23. Juni 1934 aus

dem KZ Dachau entlassen

Hans Karl Rauh

Geboren am 24. August 1907 in Strose; zur Zeit seiner Verhaftung

in Oberammergau, Lukasstr. 51;

wegen „Vergehens gegen das Heimtückegesetz“ und Verbreitung von

„Gräuelnachrichten über angebliche Vorkommnisse im KZ Dachau“ am 7.

August 1937 in das KZ eingewiesen, entlassen am 20. April 1939.

Anton Reindl

Der Vorstand

des Amtsgerichtsgefängnisses Garmisch-Partenkirchen in einer

Mitteilung am 18. Januar 1934 an das Bezirksamt Garmisch: „Es

wurden in Schutzhaft genommen: …Reindl gemäß Ersuchens 15.01.1934 -

Schutzhäftling Reindl machte für eine Annahme des Schutzhaftbefehls

Schwierigkeiten und verweigerte eine Annahmebestätigung. Der

Gefängnisbeamte stellt die Bitte, Reindl bei seiner gezeigten

Renitenz, wenn tunlich und möglich, in das Konzentrationslager

Dachau zu überstellen. Gez. Von Valta, Vorstand, Amtsrichter“

Hubert Richter

Geboren am 10. Februar 1897 in Oberstdorf, lebte als

Schriftsteller in Garmisch-Partenkirchen und wurde am 16. Mai 1935

wegen „Beleidigung der NSDAP und des Staatsministers Adolf Wagner“

in Schutzhaft genommen, am 13. Juni 1935 nach Dachau gebracht,

entlassen am 12. Februar 1936

Josef Roith

Geboren am 6. Januar 1897 in Etzmannsried, Ortsvorsitzender der

SPD in Oberau. Am 20. August 1933 in Schutzhaft genommen. Mit einem

Postbus brachte man ihn, zusammen mit 17 weiteren Leidensgenossen,

vom Amtsgerichtsgefängnis Garmisch in das KZ Dachau. In seiner

Autobiographie mit dem Titel „Ganterbaum. Das mutige Leben des ‚Loffer

Sepp’“, im Jahre 2001 im Buchendorfer Verlag herausgegeben von Josef

Bader, beschreibt Roith seine ersten Erlebnisse im

Konzentrationslager Dachau: "Schon bei der Einfahrt ins Lager haben

wir erlebt, was da für ein Wind weht. Bei der Fahrt durchs Tor hat

der »Spakn Toni«, Anton Trist von Mittenwald, beim Busfenster zu

den SS-Wachmännern hinausgegrinst ohne böse Absicht. Die sind dann

neben dem Bus hergelaufen bis vor die Kommandantur, wo er anhielt.

Sie stürzten auf uns zu mit den Worten: »Wo ist der Kerl, der das

alles lächerlich findet?« Und schon ist der »Spakn Toni« zu Boden

gegangen, weil ihn die beiden niedergeschlagen haben. Nachdem wir

verlesen und von den höheren SS-Schergen der Kommandantur genug

besichtigt worden waren, trieben uns etliche SS-Schläger im

Laufschritt in den sogenannten Schlageterraum. Sie waren mit

umgehängten Pistolen und Ochsenziemern bewaffnet. Die Wände dieses

Raumes waren mit Blut bespritzt und mit Kugellöchern gespickt. Ein

Dutzend Schläger nahm sich unser an. Der »Spakn Toni« und ich, wir

waren die einzigen mit kurzen Lederhosen bei dem Transport. Wir

sollten den Watschen-Tanz aufführen. Selbstverständlich hauten wir

uns dabei nicht ins Gesicht, wie die Brüder wollten. Da nahmen zwei

von ihnen sich unser an und schlugen uns von allen Seiten mit der

Faust ins Gesicht und an den Kopf, bis uns das Blut aus Maul und

Nase lief. Die anderen wurden in ähnlicher Weise fertiggemacht. Die

ganze Prozedur dauerte eine gute halbe Stunde, dann wurden wir,

wieder von den Schlägern begleitet, im Laufschritt an der Wache

vorbei ins eigentliche Lager getrieben.“

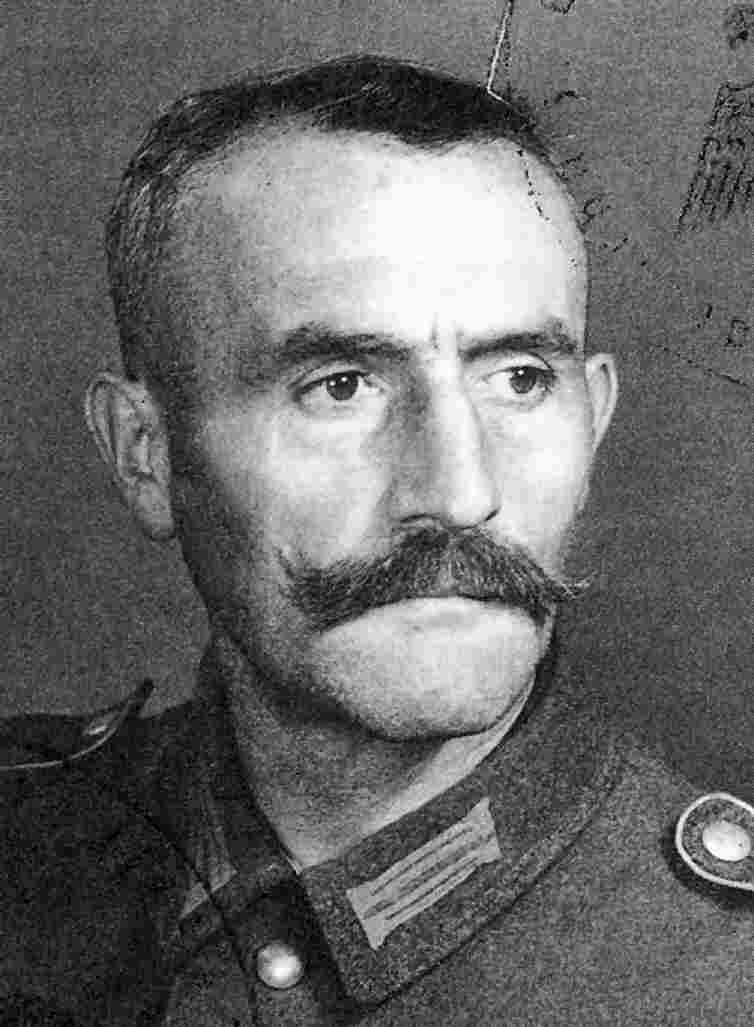

Bild

|

|

|

|

|

|

|

|

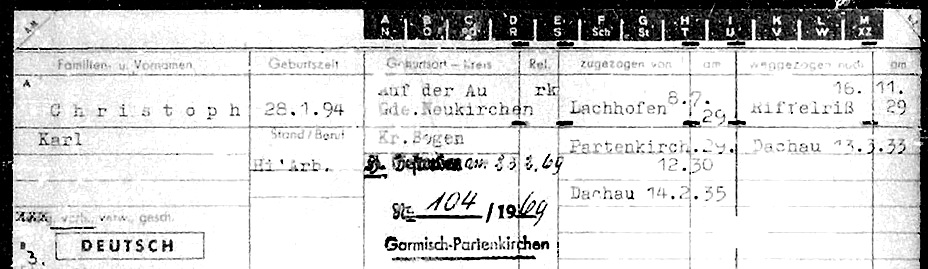

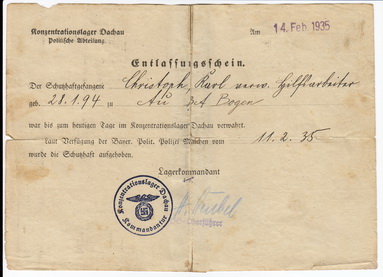

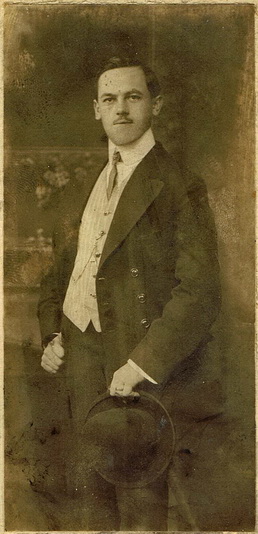

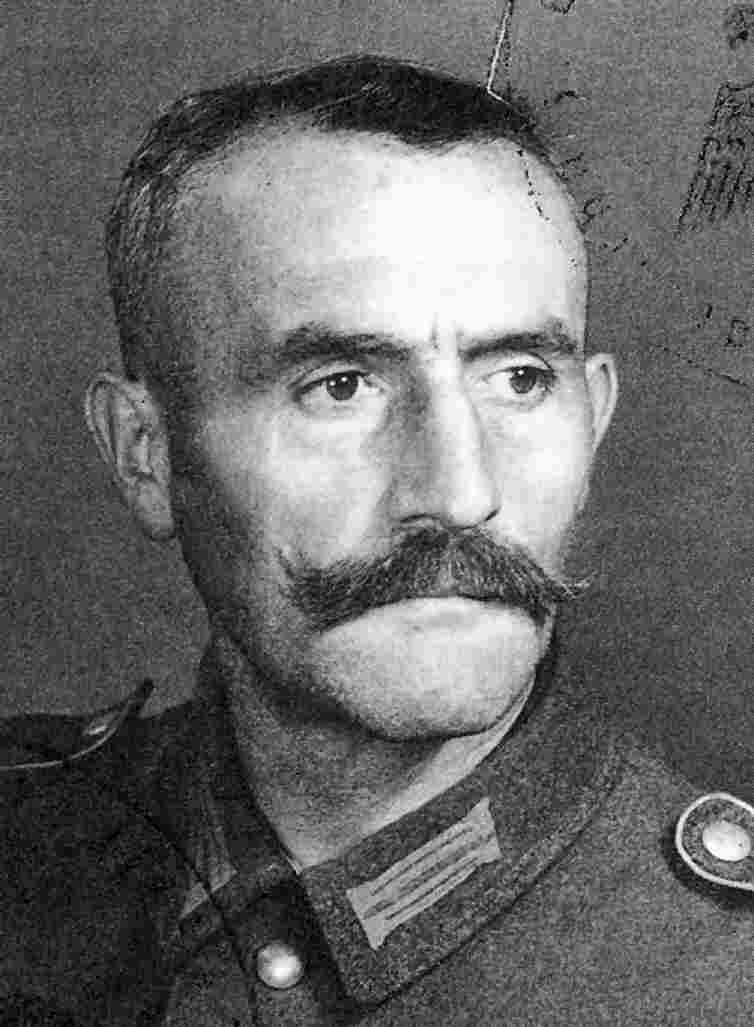

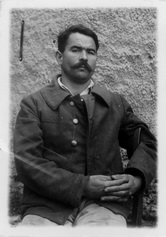

Josef Roith (1897-1974)

SPD, Oberau (Foto "Ganterbaum",

S. 268) |

Andreas Sailer (1899-1946)

BVP, Garmisch (Foto StAM) |

Augustin Speer (1899-1940)

Zeuge Jehovas, Partenkirchen

(Foto StAM) |

|

Andreas Sailer

Geboren am 7. April 1899 in Garmisch, Kaufmann; Bahnhofstr. 79;

vor 1933 Mitglied der BVP und „einer ihrer prominentesten Vertreter

in Garmisch-Partenkirchen“. Gegen ihn wurde am 1. Juli 1936

Schutzhaftbefehl beantragt einschließlich „Verbringung in das

Konzentrationslager Dachau“. NS-Kreisleiter Hartmann begründete

seinen Antrag dem Bezirksamt gegenüber sehr ausführlich: Sailer sei

„seit Jahren als schärfster Gegner der Bewegung“ bekannt. Ende Juni

habe er sich im Garmischer „Bräustüberl“ in „abfälliger Art“ über

Behördenvorsteher und politische Leiter der NSDAP geäußert, „in

einem öffentlichen Lokal in Gegenwart von fremden Kurgästen.“ 1935

habe Sailer „Erzeugnisse des jüdischen Unternehmens Wallach

ausgestellt“, die Auslagen seines Kaufhauses seien freilich von der

„Bevölkerung verschmiert und überklebt (und) mit den entsprechenden

Hinweisen auf seine Judenfreundlichkeit“ versehen worden. Hartmanns

Schlussfolgerung: „Man kann Sailer ruhig als Staatsfeind

bezeichnen.“ Zum Schluss seines Schreibens verwies er noch auf die

„Erregung in den Kreisen der Partei und SA“, die so groß sei, „dass

tatsächlich die schlimmsten Befürchtungen für die persönliche

Sicherheit des Sailer gehegt werden müssen.“ Deshalb halte er die

Inschutzhaftnahme für unbedingt notwendig und glaube, „dass eine

Beruhigung im Ort erst dann eintritt, wenn Sailer auf längere Zeit

in das Konzentrationslager Dachau verbracht wird.“

Am 3. Juli hielt Wiesend

die weitere Entwicklung des Falles Sailer in einer „Vormerkung“

fest: „Kreisleiter Hartmann teilte heute fernmündlich mit, dass die

Inschutzhaftnahme des Sailer in der Bevölkerung von

Garmisch-Partenkirchen nach den gemachten Beobachtungen Freude und

Zustimmung ausgelöst habe. Gleichzeitig werde allgemein erwartet,

dass der Genannte längere Zeit in das KL Dachau verbracht wird. Dies

sei daraus zu ersehen, dass in der Nacht vom 2./3.7. die

Schaufenster des Kaufhauses mit Papierstreifen: „Nach Dachau“

überklebt worden seien.“ Wiesends Notizen schließen mit der Drohung

Hartmanns, „in den Kreisen der SA usw. würde eine Entlassung kein

Verständnis finden; in diesem Falle seien Weiterungen zu

befürchten.“

Am 4. Juli 1936

telefonierte Wiesend erneut mit Hartmann. Der setzte ihn von dem

Gerücht in Kenntnis, „dass Sailer aus der Schutzhaft entlassen

worden sei.“ Hartmann drohte jetzt für den Fall, dass Sailer

tatsächlich entlassen werde, „gegen Sailer tätlich vor(zu)gehen“.

Mit Sailer, so Hartmann, könne jetzt „das allerärgste vorkommen“,

denn „in der Bevölkerung (sei) eine derartige Erregung, die sich bei

einer eventuellen Entlassung natürlich steigern würde… Die

Gesamtbevölkerung erwarte, dass Sailer nach Dachau kommt.“ Hartmann

schürte die Stimmung gegen Sailer.

Am 27. August 1936 wurde

Sailer mit der Auflage täglicher Meldepflicht bei der Polizei aus

der Schutzhaft entlassen. Hartmann reagierte mit Zynismus: „Wenn

nunmehr an der Haftfähigkeit des Andreas Sailer gezweifelt wird, so

ist festzustellen, dass bei rechtzeitiger Verbringung in das

Konzentrationslager Dachau durch den ständigen Aufenthalt in

frischer Luft und die gleichmäßige körperliche Bewegung der

Gesundheitszustand des Andreas Sailer bestimmt sehr gut wäre.“

Am 16. Mai 1946 wurde

Andreas Sailer in Garmisch-Partenkirchen tot aufgefunden.

Josef Sam

Geboren am 28. Januar 1905 in Partenkirchen, Hilfsarbeiter,

wurde wegen „staatsfeindlicher Gesinnung und Äußerungen“ am 16.

September 1933 verhaftet, kam am 7. Oktober 1933 bis zum 30. August

1934 in das KZ Dachau

Johann Schauer

Geboren am 31. März 1903 in Pöcking, Arbeiter in Garmisch,

Zugspitzstr. 49b; am 09. April 1934 aus dem KZ Dachau entlassen

Karl Scheerer

Geboren am 21. Juli 1912 in Walldorf, Maurer, am 9. Dezember

1936 verhaftet, am 16.Dezember 1936 nach Dachau

Walter Specht-Fey

Geboren am 23. Februar 1902 in Seehausen, Student; in Schutzhaft

genommen und am 14. September 1935 in das KZ Dachau eingewiesen,

weil er sich „als kommunistischer Funktionär ausgegeben und über

Hitler und die nationale Bewegung Witze erzählt“ haben soll;

entlassen am 29.11.1935

Augustin Speer

Geboren am 20. Januar 1899 in Unterammergau; bei seiner

Verhaftung wohnte der Zeuge Jehovas und Vater von vier Kindern im

Alter von 16, 14, 11 und 8 Jahren in Schlattan/Partenkirchen.

Am 12. 12.1936 wurden im

Deutschen Reich Flugblätter mit der Überschrift „Resolution“ und der

Unterschrift „Mitteleuropäischer Kongress der Zeugen Jehovas -

Luzern“ verteilt. Das Bezirksamt Garmisch überprüfte, wer solche

Flugblätter erhalten hatte und ließ „wegen des Verdachts der

Anhängerschaft und Betätigung für die Bibelforscher“

Hausdurchsuchungen vornehmen. Dabei wurde bei August Speer und bei

Josef Kainberger (geb. 16.02.1881) aus Garmisch-Partenkirchen

belastendes Material entdeckt. Sie wurden verhaftet, aber wohl nach

einiger Zeit wieder frei gelassen.

Ein Jahr später, am 14.

Januar 1938, wurde Augustin Speer von einer Frau wegen

„Mitgliedschaft bei den Ernsten Bibelforschern ... Verweigerung des

Fahneneides ... Schimpfens über die Reichsregierung“ angezeigt.

Außerdem warf sie ihm vor, „Beziehungen zu Gleichgesinnten nach

Chemnitz und Peißenberg“ zu haben. Die Denunziantin sah in Speer

„einen Staatsfeind, der vernichtet werden muss“.

Nur vier Tag nach dieser

Anzeige - am 18. Januar 1938 - wurde Speer ohne richterlichen

Haftbefehl in Haft genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Am

19. Januar 1938 traf der auf sieben Tage begrenzte Schutzhaftbefehl

ein, der Speer noch am gleichen Tag ausgehändigt wurde. Gleichzeitig

wurde er „bis auf weiteres“ verlängert. Am 20. Januar 1938 gab Speer

zu Protokoll, daß er den Fahneneid aus Glaubensüberzeugung

verweigert habe, in der letzten Zeit keinen Kontakt zu

Gleichgesinnten und von 1924 bis Sommer 1933 oder 1934 keinen

Kontakt zur Internationalen Bibelforscher-Vereinigung hatte. Am 24.

Januar 1938 bestätigte die Gestapo München den Schutzhaftbefehl.

Speer wurde dann am 31. Januar 1938 zur Gestapo nach München

überstellt und von dort aus nach weiterer Klärung seiner

Beziehungen nach Chemnitz und Peißenberg in das KZ Dachau

eingewiesen.

Die vier Kinder Speers wurden durch das Bezirksamt Garmisch mit

Wirkung vom 2. März 1938 in „Familienerziehung“ gegeben. Am 17. März

1938 begann vor dem Sondergericht München das Verfahren gegen Speer

wegen illegaler Betätigung für die verbotene IBV. Speer wurde am

gleichen Tag zum weiteren Vollzug der Schutzhaft in das

Strafgefängnis München eingeliefert. Am 14. Juli 1938 wurde dieses

Verfahren aufgrund des Straffreiheitsgesetzes vom 30.4.1938

eingestellt. Das Verfahren wegen Verweigerung des Fahneneides wurde

abgetrennt und dem Militärgericht der Gebirgsbrigade München

übertragen. Die Militärrichter verurteilten Speer zu drei Wochen

verschärftem Arrest.

Statt in die

Arrestzelle der Gebirgsjäger wurde Speer aber schon am 20. Juli 1938

in das KZ Dachau gebracht - „zugewiesen ... gemäß dortigem Antrag“

von Garmisch-Partenkirchner Behörden. Am 27. September 1939 wurde er

dann in das

KZ Mauthausen

„überstellt“. Nach Dachau kam er am 28. Februar 1940 zurück. Den

Angehörigen teilte der KZ-Kommandant vier Wochen später mit, Speer

sei am 26. März 1940 „an Herzschwäche“ gestorben.

Josef Stadler

Geboren am 8. März 1901 in München, Hilfsarbeiter in

Unterammergau; am 23. September 1935 auf Ersuchen des Bezirksamtes

Garmisch in das KZ Dachau eingewiesen. Begründung: „Erregung

öffentlichen Ärgernisses, wiederholt betrunken, stört öffentliche

Ruhe und Ordnung“. Die Bayerische Politische Polizei bestätigte die

Schutzhaft zunächst nicht, da, wie sie dem Bezirksamt Garmisch am

14. Februar 1935 mitteilte, „die Voraussetzungen zur Verhängung der

Schutzhaft nicht gegeben sind.“ Schutzhaft sei „zur Ahndung

strafbarer oder zwar nicht strafbarer, aber sonst verwerflicher

Handlungen nicht zulässig.“ Es sei stattdessen „in Erwägung zu

ziehen, Stadler in das Konzentrationslager Dachau zum Arbeitszwang“

oder in einer Trinkerheilanstalt einzuweisen. Am 18. Februar 1935

wurde Stadler aus der Schutzhaft entlassen. Ein halbes Jahr später,

am 16. September 1935, ersuchte Bezirksamtmann Dr. Wiesend „um

Verbringung des Stadler in das Konzentrationslager Dachau“, am 23.

September wurde er dort eingeliefert. Über die Entlassung ist nichts

bekannt.

Ludwig Staudinger

Geboren am 2. Juni 1887 in Aichach, wohnte und arbeitete auf der

Partnachalm (Partenkirchen, Streichla 1). Im Ersten Weltkrieg bekam

er das Eiserne Kreuz verliehen, das ihn aber vor Verfolgung und

Verhaftung nicht schützen konnte. Wegen angeblich „staatsfeindlicher

Äußerungen, z.B. „Unsere Regierung besteht aus lauter Hanswurstl“,

wurde er am 9. Januar 1937 vom Bezirksamt Garmisch in „Schutzhaft“

genommen und am 12. Januar nach Dachau gebracht: „Die Unterbringung

des Staudinger im KL Dachau erscheint angezeigt, weil sich im Bezirk

Ga.-Pa. in den letzten Wochen eine erhöhte kommunistische

Mundpropaganda bemerkbar macht.“). Erst am 18. Juli 1939 wurde

Staudinger wieder aus dem KZ Dachau entlassen. Er wurde in die

„Liste der Staatsfeinde“ im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

aufgenommen.

Ludwig Tauschinger

Geboren am 2. Dezember 1905 in Penzberg, 1935/36 Bauarbeiter

beim Bau der Artilleriekaserne in Garmisch-Partenkirchen. Am 17.

Dezember 1936 wurde er wegen eines „Verstoßes gegen das

Heimtückegesetz“ in Oberammergau durch die Gendarmerie in Schutzhaft

genommen, am 23. Dezember 1936 nach Dachau gebracht. Der Pächter

der Bahnhofswirtschaft Oberammergau hatte der Polizei mitgeteilt,

dass „in seinem Gasthaus ein Hilfsarbeiter permanent über die

angeblich üblen und erschreckenden Verhältnisse im Lager Dachau

klagen und schimpfen würde („Die in Dachau sind Lumpen, die haben

Leute mit Gewalt hingemacht.“).“

Tauschinger, der wegen

illegaler Waffenbeschaffung schon einmal im KZ Dachau war, wurde

daraufhin sofort wieder nach Dachau gebracht und musste dort bis

zum 20. April 1939 bleiben.

Nach dem Ende des

Zweiten Weltkrieges erhob er Anklage wegen Denunzierung und

beantragte die Verurteilung der Personen, die für seine Einweisung

nach Dachau verantwortlich waren. Er selbst beschrieb den Schrecken,

den er im Lager erlebt hatte, wie folgt: „Nach meiner Verbringung am

4.1.1937 in das KZ Dachau wurde ich dem ehemaligen Lagerkommandanten

Loritz persönlich vorgestellt, der die gesamte SS-Lagermannschaft

zusammenrief – es waren ca. 40 - 50 Mann – und mich diesen

vorstellte mit folgenden Worten: „Männer des SS-Totenkopfverbandes,

seht euch diesen Hund an, der sich äußerte, dass in diesem Lager

alle die Leute umgelegt werden, die uns politisch am gefährlichsten

sind. Ich empfehle ihn euch zur besonderen Behandlung“. ... Jede

zweite Nacht wurde ich krumm geschlagen.“

Anton Triest

Geboren am 11. Mai 1904, Hilfsarbeiter in Mittenwald, am 21.

Juli 1934 nach Dachau gebracht, am 15. März 1935 entlassen; er soll

sich „abfällig über Hitler und die Regierung geäußert“ haben.

Max Unger

Geboren am 15. Juni 1890 in Lengfeld (Vogtland), Schneider, seit

1921 Mitglied der KPD, gründete 1930 die KPD-Ortsgruppe

Garmisch-Partenkirchen, 1932 Obmann der Arbeitslosen in den

Gemeinden Garmisch-Partenkirchen, Farchant, Grainau und Mittenwald;

am 10. März 1933 in Garmisch-Partenkirchen verhaftet und bis zum

Jahre 1935 im KZ Dachau festgehalten, entlassen am 26. September

1935

Heinz Wehr

Geboren am 22. Februar 1916 in München, lediger Uhrmacher und

Bauhilfsarbeiter in Garmisch-Partenkirchen; war vom 29. Juli 1936

bis zum 10. Dezember 1938 im KZ Dachau. Er hatte gegen den niedrigen

Stundenlohn protestiert, den er beim Kasernenbau in Garmisch

erhielt. Außerdem soll er „’Heil Moskau’ gerufen und auf seiner

Mundharmonika die Internationale gespielt“ haben.

|