|

|

|

|

|

1926/27 - 171 Schüler – Josef Höllerer, Max Egolf, Dr. Hubert Schinnerl, Georg Hagendorn

Studiendirektor Josef

Höllerer, Mathematiker und Physiker, wurde vom Staatsministerium zum

01.09.1926 als erster Schulleiter nach der Verstaatlichung mit der Führung

der Schule beauftragt. Als „Zugspitzmeteorologe“ hatte er sich sowohl im

Werdenfelser Land wie auch in der Wissenschaft bereits einen

Mit der Verstaatlichung der Schule kam nicht nur ein neuer und dynamischer Schulleiter an die Realschule Garmisch-Partenkirchen, auch im Kollegium der Lehrer waren die Veränderungen gravierend. Von den zehn hauptamtlichen Lehrkräften war nur eine einzige länger als ein Jahr an der Schule. Den Schülern und den Lehrern fiel es nicht leicht, sich auf die neue Situation einzustellen. Im „Schlussbericht über das Schuljahr 1926/27“ ist zu lesen: „Einzelne Lehrer, die von großen, reich ausgestatteten Schulen kamen, konnten sich nur sehr langsam in den Betrieb der kleinen, erst in der Entwicklung stehenden Anstalt finden.“[1] Im Zuge der Verstaatlichung kam es wohl auch zu Misshelligkeiten im Verhältnis zwischen Schule und Öffentlichkeit. „Vereinzelt“, so fährt der „Schlussbericht“ fort, „waren Lehrer der Anstalt in ihren Äußerungen über die Schule, ihre Einrichtungen, das Schülermaterial etc. nicht vorsichtig genug und fällten im Unterricht oder in der Öffentlichkeit übertriebene Urteile, die zwar dem Ansehen der Anstalt in der Öffentlichkeit keinen Abbruch tun könnten, aber doch bei der ehrgeizigen, selbstbewussten einheimischen Bevölkerung verletzend wirkten.“[2] Sehr bald aber schon fand auch die neue staatliche Form der Realschule die Unterstützung und die Anerkennung durch die Volksschulen, den Kreisschulrat, die Geistlichkeit beider Konfessionen und die Gemeinden.

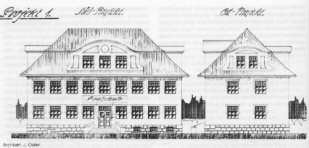

Höllerers Bericht kommt aber

noch auf ein anderes Thema zu sprechen, das noch lange auf der Tagesordnung

stehen wird: Die Raumnot war schon 1926 unerträglich.

Einen großen Teil der Mängel,

da war sich der Schulleiter sicher, werde man erst durch einen Neubau aus

der Welt schaffen können. Josef Höllerer hatte seine Fühler schon bald

ausgestreckt und festgestellt, dass „die Stimmung des zuständigen

Bezirkstages und der beiden Marktgemeinden für einen Neubau ... nicht

ungünstig“ war. Erst musste aber noch der Staat für dieses Unterfangen

gewonnen werden, denn ohne staatliche Förderung waren die kommunalen

Institutionen zu diesem finanziellen Kraftakt nicht bere Kopfzerbrechen bereitete erstaunlicher Weise auch der Schulgottesdienst für die katholischen Schüler. „Der Einrichtung eines besonderen Schulgottesdienstes für die katholischen Schüler stehen verschiedene Hindernisse entgegen,“ heißt es im „Schlussbericht“. Die Geistlichen wollten nicht zweimal zelebrieren, an den „von altersher üblichen Zeiten des Pfarrgottesdienstes soll bei der konservativen Bevölkerung“ festgehalten werden, die übrigen Gottesdienste waren „den Ankunftszeiten der Fremdenverkehrszüge“ so angepasst, dass für die Bedürfnisse der Realschule kein Raum blieb. Nach der Aufzählung dieser und weiterer Gründe kam der Schulleiter dann aber doch zu einem ganz anderen Ergebnis: „Der Hauptgrund – für den Nichteinheimischen übrigens nahezu unverständlich – ist die jedem Eingeweihten sattsam bekannte Rivalität der Gemeinden Garmisch und Partenkirchen, von der auch die kirchlichen Kreise sich nicht ganz frei halten können. Zweifellos würden verschiedene Partenkirchner Eltern es als ganz unzulässig ansehen, wenn man ihre Kinder zwingen würde, nicht in die Kirche ihrer eigenen Pfarrei, sondern nach Garmisch zu gehen. Die Garmischer Eltern würden natürlich das gleiche sagen, falls der Schulgottesdienst nach Partenkirchen verlegt würde.“ Resignation macht sich breit beim Schulleiter, man müsse „eben mit der überkonservativen, starrköpfigen Bevölkerung“ rechnen. Die Versicherung, dass die Beschreibung der religiösen Verhältnisse in Garmisch und in Partenkirchen „bestimmt nicht nur in der Einbildung“ bestehe und der Seufzer, dass man – immerhin - „das Problem in Fluss gebracht“ habe und dass es sich „vielleicht in absehbarer Zeit“ lösen lassen werde, beenden den „Schlussbericht“ in diesem Punkt.[8] Die Eltern kamen nicht gut weg im ersten Bericht der jetzt staatlichen Schule. Umso besser wurden die Schülerinnen und Schüler beurteilt. Sie sind „fast ausnahmslos anständig und gesittet, höchstens etwas ungehobelt.“ Als gutmütig und leicht zu behandeln wurden sie geschildert, jedenfalls „viel leichter als in größeren Städten.“ Besonderen Eindruck machte das „einwandfreie Verhältnis der beiden Geschlechter“ – die Mädchen stellten etwa ein Drittel des „Schülermaterials“. „Frei, ungezwungen, harmlos, ohne die gebotene Zurückhaltung vermissen zu lassen, bewegen sich die Jungen neben den Mädchen in und außerhalb der Schule,“ stellt der Schulleiter im Kapitel „Schulzucht“ zufrieden fest.[9] Mit solch wohlerzogenen Schülerinnen und Schülern konnten die Sportlehrer mühelos monatliche Wanderungen unternehmen. Bei „ausgiebigster Pflege des Schneeschuhlaufs“[10] und beim Schlittschuhlaufen auf dem Eibsee, mit Skitouren und -wanderungen wurden auch im Winter die sportlichen Talente gefördert. Um für die vielen Schüler, die von auswärts kamen und teilweise bei ihren Lehrern oder einheimischen Gastfamilien logierten und für die zahlreichen Fahrschüler eine bessere Lösung zu finden, wurde an die Errichtung eines Schülerheims gedacht. Die Bemühungen blieben jedoch zunächst erfolglos. An die Spitze des Elternbeirats der neuen Staatlichen Realschule wurde der Hauptlehrer Kappelmayer gewählt. Weitere Mitglieder waren Frau Dr. Neu, der Arzt Dr. Friedrich und der Hotelier Hener vom Hotel „Neu-Werdenfels“. Auch für den Besuch der staatlichen Schule musste Schulgeld bezahlt werden und zwar jährlich in Höhe von 45.- Mark. Das waren etwa 60 Stundenlöhne eines Handwerkers. Ausnahmen gab es: „Unbemittelten braven und fleißigen Schülern kann es auf Ansuchen ganz oder teilweise erlassen werden.“ Zum Schulgeld kamen Gebühren für die Benützung der Schülerlesebücherei in Höhe von jährlich 2,10 Mark. Das Sommer- und Winterzeugnis kostete je -.80 Mark und das Schlusszeugnis 1.- Mark. Für die Schülerübungen in den Fächern Physik und Chemie waren 4.20 Mark beizusteuern. Angeboten wurden auch eine staatliche Unfallversicherung und eine Schülerkrankenkasse für einen Jahresbeitrag von 15.- Mark.

[1] Schlussbericht über das Schuljahr 1926/27 S. 1 [2] Schlussbericht über das Schuljahr 1926/27 S. 1 [3] Schlussbericht über das Schuljahr 1926/27 S. 1 [4] Schlussbericht über das Schuljahr 1926/27 S. 2 [5] Schlussbericht über das Schuljahr 1926/27 S. 2 [6] Schlussbericht über das Schuljahr 1926/27 S. 3 [7] Schlussbericht über das Schuljahr 1926/27 S. 4 [8] alle Schlussbericht über das Schuljahr 1926/27 S. 5 [9]Schlussbericht 1926/27 S. 5 [10] Schlussbericht 1926/27

|

|

|

|

|

|

|

vorzüglichen

Ruf erworben. Höllerer stammte aus München, hatte am Max-Gymnasium die

Hochschulreife erhalten und war erst 39 Jahre alt. 1910, gleich nach dem

Abschluss des Studiums der Mathematik, Physik und der Meteorologie wurde er

Assistent an der Bayerischen Landeswetterwarte München, seit 1912 hatte er

die Stelle des wissenschaftlichen Beobachters der meteorologischen

Hochstation auf der Zugspitze inne. Bis 1915 war er als Oberlehrer für

Mathematik und Physik am bekannten und renommierten Deutschen

Landerziehungsheim Haubinda in Thüringen tätig. Hier arbeitete er sehr eng

mit dem Gründer der Deutschen Landerziehungsheime Hermann Lietz zusammen,

der seine spätere Lehrtätigkeit entscheidend prägen sollte. Während des

Ersten Weltkrieges war Höllerer Soldat in einem Luftschifferbataillon und

im Feldwetterdienst. Seit 1919 unterrichtete er wieder als Gymnasiallehrer

und zwar am Gymnasium Aschaffenburg.

vorzüglichen

Ruf erworben. Höllerer stammte aus München, hatte am Max-Gymnasium die

Hochschulreife erhalten und war erst 39 Jahre alt. 1910, gleich nach dem

Abschluss des Studiums der Mathematik, Physik und der Meteorologie wurde er

Assistent an der Bayerischen Landeswetterwarte München, seit 1912 hatte er

die Stelle des wissenschaftlichen Beobachters der meteorologischen

Hochstation auf der Zugspitze inne. Bis 1915 war er als Oberlehrer für

Mathematik und Physik am bekannten und renommierten Deutschen

Landerziehungsheim Haubinda in Thüringen tätig. Hier arbeitete er sehr eng

mit dem Gründer der Deutschen Landerziehungsheime Hermann Lietz zusammen,

der seine spätere Lehrtätigkeit entscheidend prägen sollte. Während des

Ersten Weltkrieges war Höllerer Soldat in einem Luftschifferbataillon und

im Feldwetterdienst. Seit 1919 unterrichtete er wieder als Gymnasiallehrer

und zwar am Gymnasium Aschaffenburg. Kurioserweise

befanden sich im Schulgebäude an der Hindenburgstraße 38 nicht weniger als

vier Dienstwohnungen, so dass die eigentlichen Unterrichtsräume viel zu

klein waren. „Durchgreifende Besserung kann hier nur ein Neubau bringen“,

lautete die Schlussfolgerung des Schulleiters.

Kurioserweise

befanden sich im Schulgebäude an der Hindenburgstraße 38 nicht weniger als

vier Dienstwohnungen, so dass die eigentlichen Unterrichtsräume viel zu

klein waren. „Durchgreifende Besserung kann hier nur ein Neubau bringen“,

lautete die Schlussfolgerung des Schulleiters. Lehrmitteln.“

Lehrmitteln.“ it.

Die Gemeinden und der Bezirk stellten sich auf den Standpunkt, „solange der

Staat gegen das jetzige Schulgebäude keine Einwendungen erhebt und keinen

Druck auf uns ausübt, lassen wir es beim Alten.“

it.

Die Gemeinden und der Bezirk stellten sich auf den Standpunkt, „solange der

Staat gegen das jetzige Schulgebäude keine Einwendungen erhebt und keinen

Druck auf uns ausübt, lassen wir es beim Alten.“