|

|

|

|

|

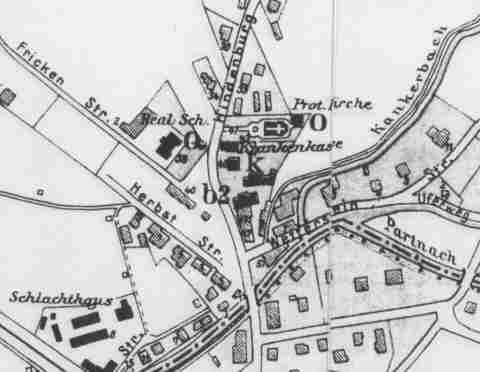

1919/20 - 108 Schüler Der Realschulverein Garmisch-Partenkirchen war inzwischen auf 150 Mitglieder angewachsen. Die Werbung für Schule und Verein gab ganz deutlich zu verstehen, dass „Söhne und Töchter der Vereinsmitglieder satzungsgemäß den ersten Anspruch auf Aufnahme in die Schule“ haben[1]. Weiter hieß es im Jahresbericht: „Aus mehr als einem Grunde ist es für Väter, Mütter und Vormünder der Zöglinge geraten, Mitglied des Vereins zu werden.“[2]

Die Zielsetzungen der noch

recht jungen Schule wurden nach dem Ende des Ersten Weltkrieges

Die schwierige politische und wirtschaftliche Lage der jungen Weimarer Republik brachte zum Ende dieses Schuljahres noch vielerlei Beschwerliches und Unerwartetes: So veranlasste das Gerücht, der Zugverkehr nach Garmisch-Partenkirchen werde demnächst eingestellt, zwei Lehrkräfte, stehenden Fußes die Schule und den Ort zu verlassen und in ihrer Heimat nach dem Rechten zu sehen. Außerdem war der Vorrat an Brennholz schneller zur Neige gegangen als man es geplant hatte, so dass, wie es im Jahresbericht recht lapidar heißt, „das Schulhalten auch aus diesem Grunde unmöglich“ wurde.[5]

1920/21

Seit August 1921 fand der

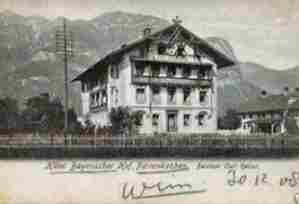

Unterricht im ehemaligen Hotel „Bayerischer Hof“ s 1921 wurde Carl Kring vom Realschulverein zum Nachfolger von Schulleiter Clemens Schoener berufen.

1922/23 Am 1. August 1923 beschloss der Bezirkstag, die seit 1913 durch den Verein getragene Schule als Realschule des Bezirkes Garmisch zu übernehmen und weiterzuführen. Trotz Inflation und vieler finanzieller Probleme erklärten sich die Gemeinden Garmisch und Partenkirchen bereit, alle nicht durch Zuschüsse des Reiches und des Landes gedeckten Kosten zu je einem Drittel zu übernehmen. Diese erfreuliche Entwicklung, die die finanzielle Lage der Schule spürbar verbesserte und den 1913 gegründeten Realschulverein entlastete, war nicht zuletzt dem unermüdlichen Einsatz des Bezirksamtmanns von Stengel zu verdanken.

1924/25 Am 1. Juli 1925 beschloss der Bayerische Landtag, dass die seit 1923 kommunale Realschule in die Hände des Staates übergehen sollte. Durch die Verstaatlichung wurde die Schule endgültig auf eine sichere finanzielle und personelle Grundlage gestellt. Die „Schulzucht“ wurde in der Realschule streng gehandhabt in diesen Zeiten und „neuen Medien“ begegnete die Schulleitung mit strikter Abwehr: In der Lehrerratssitzung am 24.9.1925 wurde - anlässlich einer Übertretung - ein generelles „Verbot des Kinobesuchs“ für alle Schülerinnen und Schüler „genau festgelegt.“ Nicht ganz so streng nahm es der Schulleiter mit seinen eigenen Pflichten und Obliegenheiten. Eine vom Staatsministerium veranlasste Prüfung des Kassen- und Rechnungswesens der Realschule hatte ergeben, dass Carl Kring „in seiner Eigenschaft als Leiter der Realschule Garmisch-Partenkirchen den Bayer. Staat durch unredliche Handlungen um den Betrag von 2672,10 RM geschädigt hat.“ Staatliche Erziehungsbeihilfen hatte er nur teilweise an die bedürftigen Schüler, denen sie eigentlich zugedacht waren, ausbezahlt. Carl Kring, der inzwischen zum Studienprofessor an der Oberschule in Aschaffenburg avanciert war, wurde nach Aufdeckung der Missstände aus dem Staatsdienst entlassen.[6]

[1] 2. Jahresbericht der Realschule mit Latein Garmisch-Partenkirchen – Schuljahr 1919/20, S. 1 [2] ebd. [3] 2. Jahresbericht der Realschule mit Latein Garmisch-Partenkirchen – Schuljahr 1919/20, S. 2 [4] ebd. [5] 2. Jahresbericht der Realschule mit Latein Garmisch-Partenkirchen – Schuljahr 1919/20, S. 4 [6] WG-Archiv: KMS 16.11.1926

|

|

|

|

|

|

|

erneut

klar formuliert: „Die Anstalt verfolgt den Zweck, den Schülern, welche sich

einem gewerblichen oder kauf-männischen Beruf widmen wollen, eine

weitergehende Ausbildung zu vermitteln, als es die Volksschule gestattet,

und jenen Schülern, welche eine neunklassige höhere Schule durchmachen

wollen, den Vorteil des Aufenthaltes im Elternhaus so lange als möglich zu

verschaffen.“

erneut

klar formuliert: „Die Anstalt verfolgt den Zweck, den Schülern, welche sich

einem gewerblichen oder kauf-männischen Beruf widmen wollen, eine

weitergehende Ausbildung zu vermitteln, als es die Volksschule gestattet,

und jenen Schülern, welche eine neunklassige höhere Schule durchmachen

wollen, den Vorteil des Aufenthaltes im Elternhaus so lange als möglich zu

verschaffen.“ tatt,

das von der Gemeinde Partenkirchen zu dem Zweck erworben wurde, es der

Realschule zur Verfügung zu stellen. Inzwischen konnte der Schule auch ein

privates Schülerheim zur Aufnahme und Betreuung auswärtiger Schüler

angeschlossen werden.

tatt,

das von der Gemeinde Partenkirchen zu dem Zweck erworben wurde, es der

Realschule zur Verfügung zu stellen. Inzwischen konnte der Schule auch ein

privates Schülerheim zur Aufnahme und Betreuung auswärtiger Schüler

angeschlossen werden.