|

|

|

||

|

|

6. Ein Wort aus Rom - Die Enzyklika "Mit brennender Sorge"

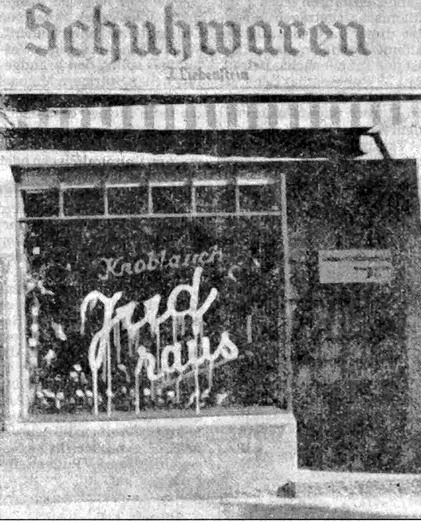

Dass von den 7200

katholischen Pfarrangehörigen viele die NSDAP und Hitler unterstützten,

das blieb auch Mencke nicht verborgen. Ei Und Mencke fühlte sich in seiner jahrelangen Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten vor Ort bestätigt und gestärkt: „Nur die katholische Kirche“, so schrieb er im Seelsorgsbericht für das Jahr 1937, „steht in ihrer geschlossenen Weltanschauung wie ein unauflösbares Rutenbündel fest und unzertrennlich.“ Über die Reaktion der Garmischer NS-Funktionäre hielt er fest: „Darüber gibt es bei gewissen Leuten, die alles beherrschen und bestimmen wollen, einen wütenden Vernichtungswillen. Verschiedene Methoden hat man anzuwenden versucht, alle mit einem Ziel: Untergrabung der Ehre und Autorität der Kirche und ihrer Weltanschauung.“ Und noch einen Nutzen sah Mencke in der Enzyklika: „Dem Volk ist vielfach etwas Merkwürdiges zum Bewusstsein gekommen: Es besteht die Gefahr, dass das Tischtuch mit allen religiösen Behältnissen vom Tisch des deutschen Volkes heruntergerissen werden könnte. Es ist also sicher nicht nur trotzige Einstellung, wenn unsere Kirchen immer wieder überfüllt sind.“ Die Fronleichnamsprozession des Jahres 1937 wurde zu einem Zeichen des Bekenntnisses und der Glaubensstärke: Am Fronleichnamstag selbst konnte die Prozession wegen starken Regens nicht stattfinden. Am Vorabend des Fronleichnamssonntags wurde das Pfarramt von der Polizeibehörde aufgefordert, die Prozession zu unterlassen. Mencke ließ sich nicht einschüchtern und erklärte: „Das kann unter gar keinen Umständen in Frage kommen.“ Die Beteiligung war sehr stark. Die Berichte des Pfarrers Hermann Mencke an seinen Münchner Oberhirten wurden freilich immer schweigsamer. Lateinisch knapp formulierte er für das Jahr 1938: „Multa verba facere? Warum! Das Jahr 1938 verlief entsprechend den vorausgegangenen Jahren und entsprechend den modernen Zeitverhältnissen.“ Nicht ganz, möchte man hinzufügen: Es war immerhin das Jahr des Einmarsches des Garmischer Gebirgsjägerregiments 98 ins benachbarte Österreich und ins Sudetenland. Es war auch das Jahr der unverhohlenen Verfolgung der jüdischen Bürger und ihrer Vertreibung aus Garmisch-Partenkirchen. Im Frühjahr wurde im Festsaal vor großem Publikum eine „judenfreie Fremdensaison“ propagiert und im Herbst folgte, im Zuge der sogenannten „Reichskristallnacht“, die sogenannte „Judenfreimachung“ von Garmisch-Partenkirchen. Von all dem ist nicht die Rede bei Pfarrer Mencke, auch nicht bei seinem protestantischen Amtsbruder Hoffmann. Mencke wusste immerhin, dass 1936 noch 66 jüdische Frauen und Männer in Garmisch-Partenkirchen wohnten. Mit einem von ihnen, dem pensionierten Bankdirektor Dr. Richard Ladenburg, und mit seiner Frau Maud, einer Engländerin, hatte er sogar Kontakt. Aber die zwei waren ja auch katholisch getauft. Die anderen gingen – nach Kardinal Faulhabers Doktrin – die katholische Kirche nichts an.

|

||

|

|

|||

|

|