|

|

|

|

|

5. Das Reichskonkordat - Selbsttäuschung des römischen Katholizismus

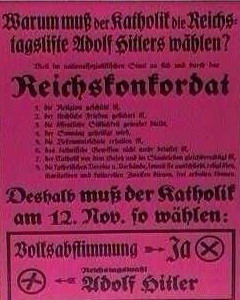

Faulhaber war es auch, der das Konkordat zwischen Kirche und Hitlerdeutschland begrüßte. Der österreichische Dichter Joseph Roth nannte dieses Abkommen zwischen Papst und Hitler im Oktober 1933 einen „Friedensvertrag mit den Feinden Christi“.

a) Kirchliches Appeasement und das Horst-Wessel-Lied

Ziel der Nazis war es,

den "politischen" Katholizismus vom "religiösen" zu trennen, den

politischen auszuschalten und den religiösen zu schwächen, ihn

entpolitisiert in die Sakristei zurückzudrängen und zudem das Konkordat,

zumindest propagandistisch, als päpstliche Anerkennung des

Nationalsozialismus darzustellen und auszunutzen. Dafür garantierten sie

der Kirche ihre Organisationen, ihre Schulen und Universitäten,

gewährten den geistlichen Orden die grundsätzlichen Freiheiten,

sicherten die kirchliche Eigentumsordnung, regelten die Ausübung des

Religionsunterrichts und gewährten, aus katholischer Sicht das

wichtigste staatliche Zugeständnis, die Einrichtung von

Bekenntnisschulen. Die römische und die deutsche Kirche gaben

damit jegliche Opposition gegenüber der Hitler-Regierung auf und waren

bereit, in ihr die von Gott gesetzte Obrigkeit anzuerkennen. Appeasement

hieß die katholische Parole, lange bevor dieser Begriff für die

Beschwichtigungspolitik Englands und Frankreichs geprägt wurde. Für

Hitler war der Erfolg des Konkordats großartig: Er hatte jetzt Gewähr

dafür, dass sich die Angehör Kardinal Faulhabers fatale Vorgabe, jede staatliche Autorität sei von Gott und verdiene deshalb Gehorsam, führte zunächst zur völligen Entpolitisierung des deutschen Katholizismus, zum Rückzug in die Sakristei, von wo aus Klerus und Laien beobachten konnten, mit welcher Unverschämtheit die Nazis vom ersten Augenblick nach der Ratifizierung vertragsbrüchig wurden, aber auch mit welcher Sprachlosigkeit die Kirchenfürsten der Ermordung katholischer Laien beim sogenannten Röhm-Putsch ein Jahr später zusahen – übrigens in gleicher Weise wie die feigen Generale der Reichswehr der Ermordung eines der ihren. Auch Pfarrer Hermann Mencke sollte bald schon erfahren, dass ihm die 34 Artikel der feierlichen Vereinbarung zwischen Papstkirche und Nazi-Staat keinen Schutz boten.

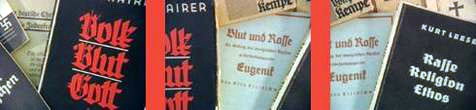

b) Das Ende der Katholischen Volksbücherei Garmisch Der örtliche „Katholische Preßverein" als Träger der Volksbüchereien wurde 1909 im Hotel „Bayerischer Hof" in Partenkirchen gegründet. Im gleichen Jahr wurde die Garmischer Leihbücherei mit einem Erstbestand von 400 Büchern eröffnet. Kurz darauf zog sie in das neue Kurhaus am Marktplatz. Den Nationalsozialisten war diese Leihbücherei nach ihrer Macht-ergreifung sehr bald schon ein Dorn im Auge. 1935 wurde das Kur- und Rathaus zum „Haus der NSDAP" gemacht. Die Bücherei musste verschwinden Das wurde mit allem Nachdruck und mit allen Nadelstichen inszeniert, die eine Diktatur aufbieten kann.

Die politische

Kontrolle wurde schon Ende April 1933 angeordnet. Der Mühlenbesitzer und

Gemeinderat Karl Betz und der Zahnarzt Dr. Frank Heinz, Leiter der

NS-Ortsgruppe des „Kampfbundes für Deutsche Kultur", suchten im Auftrag

von Bürgermeister Thomma eifrig nach „bolschewistischem und

marxistischem Schrifttum." Im November 1933 erfolgte ein zweiter Kontrollgang durch die Bücherei, wiederum angeordnet von Bürgermeister Thomma. Diesmal durch den Arzt und Gemeinderat Dr. Karl Friedrich. Der sandte die Liste der überprüften Bücher an die „Prüfstelle München für Schund- und Schmutzliteratur" mit der Bitte, ihm doch mitzuteilen, „welche Bücher zu entfernen wären." Zusätzlich wurde in einer Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus noch einmal nachdrücklich darauf hingewiesen, dass Bücher der Volksbücherei nicht zur nationalsozialistischen Weltanschauung in Gegensatz stehen dürfen und dass „unterhaltende und belehrende Bücher nationalsozialistischer Werte“ anzubieten seien. Der entscheidende Satz ging aber weit über die inhaltliche Zensur hinaus. Mit der Feststellung, dass „die Leitung einer solchen Bücherei" nicht „Verbänden mit Bekenntnisgepräge überlassen" werden könne, wurde angekündigt, dass die Bücherei in die Hände der Gemeinde übergehen werde. Kaplan Dick reagierte am 17. Januar 1934 auf diese Drohung mit einem Schachzug: Er teilte Bürgermeister Thomma mit, dass „die Pressvereinsbibliothek Garmisch" als Pfarrbücherei weitergeführt werde. Daraufhin eskalierte die Auseinandersetzung. Im April wurde dem Katholischen Pressverein mitgeteilt, dass der unentgeltliche Strombezug eingestellt werde, im Juni wurden die Räume im Kur- und Rathaus am Marktplatz gekündigt – mit der Begründung, die Gemeinde brauche diese Räumlichkeiten für die Gemeinderegistratur. Im Juli teilte die Katholische Pfarrbibliothek der Öffentlichkeit mit, dass „die Bücherei in Zukunft nicht mehr als Volksbücherei geführt werden darf und die Weisung erhalten hat, ihre Bücherbestände aus dem Bibliotheksraum im Rathaus zu entfernen."

Noch einmal wehrte

sich das Katholische Pfarramt im Oktober 1934. Kaplan Dick pochte

darauf, dass der Kaufvertrag für das Kurhaus, in dem die Bücherei seit

1909 untergebracht war, eine Klausel enthalte, derzufolge „das

Bibliothekslokal des Kath. Pr

c) „Gegen Judentum, Reaktion und politischen Katholizismus.“ Die NSDAP-Ortsgruppe Garmisch-Partenkirchen sah sich durch das Konkordat in keiner erkennbaren Weise zur Zurückhaltung in ihrem Kampf gegen die Kirche veranlasst. Im Gegenteil, jetzt wurde man noch offensiver. Bei einer NS-Veranstaltung im Gasthof zum Lamm sprach – auf Einladung von NS-Ortsgruppenleiter Engelbert Freudling – der Münchner Gauredner Hafner zum Thema „Gegen Judentum, Reaktion und politischen Katholizismus.“ Mencke registrierte das alles natürlich: „Mit Sorgen“, so schrieb er nach München, „betrachten Priester und Volk so manche Tendenzen, so manche Schriftstücke, so manche Druckwerke. Sind das Geplänkel für den kommenden Kampf, Schatten der drohenden Nacht? Künden kreischende Bergdohlen den kommenden Sturm?“

Eine

Auseinandersetz

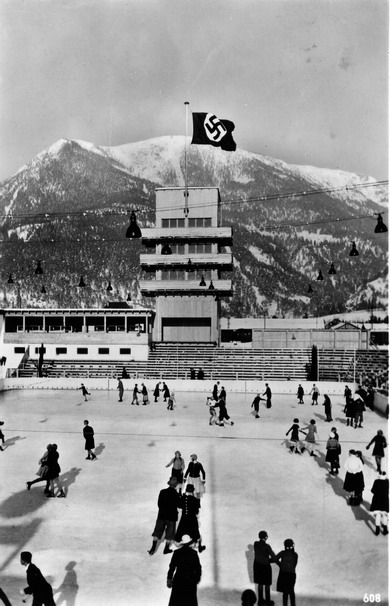

Das Jahr 1935

brachte die erzwungene Vereinigung der beiden Gemeinden Garmisch und

Partenkirchen zur Marktgemeine Garmisch-Partenkirchen, das Rathaus wurde

gebaut – eine Trutzburg zwischen den beiden Gemeinden eher als ein

verbindendes Bauwerk -, der Festsaal am Kurpark entstand für die

Machtdemonstrationen der NSDAP, die Winterolympiade stand bevor, die

wenigen Bürger jüdischer Herkunft, die noch in Garmisch-Partenkirchen

lebten, wurden mit antisemitischen Schmierschriften öffentlich

gedemütigt, die Bevölkerung wuchs sprunghaft, jetzt waren es schon 16500

Einwohner, Mencke merkte an „schätzungsweise 20 Prozent Protestanten“.

Mit seinem evangelischen Kollegen von der Johannes-Kirche verstand

Mencke sich nicht gut, er stellte nur einmal trocken fest, dass Lipffert

„uns Katholiken nie recht wohl wollte“. Dieser Lipffert wurde 1935 von

den Nazis in einer Blitzaktion des antijüdischen Schmierenblattes „Der

Stürmer“ im Zusammenwirken mit der örtlichen NSDAP und protestantischen

Kirchenfunktionären regelrecht aus dem Amt und aus dem Pfarrhof gejagt,

weil seine Frau Klementine jüdischer Abstammung war. Bei Mencke heißt es

knapp, Lipffert „musste seinen Posten verlassen“, kein Wort des

Bedauerns, kein Mitgefühl – weder für den evangelischen Pfarrer noch für

die Jüdin. Fünf Jahre später wird Mencke aus dem Amt und aus dem

Pfarrhof gejagt werden. Diesmal hielt sich das protestantische Mitgefühl

von Pfarrer Hoffmann gleichfalls in sehr engen Grenzen – Verhaftung und

Verurteilung Menckes wurde in seinem nach dem Krieg erschienen Bericht

über die Johannes-Kirche in diesen Jahren mit keinem Wort erwähnt. Vielleicht war es ja wichtig mit den Wölfen zu heulen und gute Miene zum bösen Spiel von NS-Behörden und -Parteifunktionären zu machen. Vermutlich nahm aus diesem Grund an der Eröffnung des SA-Heimes 1935 im ehemaligen Kolpingsheim die ganze geistliche Prominenz zwischen Ettal und Mittenwald teil. Mencke kritisierte nur, dass der neue Herr des Bezirksamtes, Oberregierungsrat Dr. Wiesend, „sehr stark seine Parteizugehörigkeit“ betont habe. Die Nazis saßen jetzt fest im Sattel – trotz oder gerade wegen des Konkordats - und konnten sich deshalb auch herausnehmen, die Geistlichkeit und die Repräsentanten der Kirchen zu belehren. Ortsgruppenleiter Freudling genoss es sichtbar, in seinem Neujahrsgruß die Geistlichen zu ermahnen und zu belehren: „Kanzel, Schule und Beichtstuhl geben Ihnen außergewöhnliche Gelegenheiten, das gottgewollte große Ziel unseres Führers Adolf Hitler verwirklichen zu helfen.“ Mencke ließ sich von derartigen gönnerhaften Worten nicht blenden. Im Gegenteil, er sprach aus, es brach geradezu aus ihm heraus, wie er die Situation empfand: „Ein Großteil der Bevölkerung leidet unter der klar erkannten latenten Kirchenverfolgung. Man fürchtet die Dunkelheit und sucht das Licht, das Licht der Welt: Christus.“ Die Fronleichnamsprozession fand noch ohne Restriktionen statt, sogar die Wehrmacht durfte oder musste mitmarschieren. Täuschungsmanöver gehörten zum alltäglichen Handwerkszeug der Nationalsozialisten.

d) Olympische Spiele – „und dann kommt die Staatsreligion“

Dass das Konkordat

zwischen Kirche und Hitler schon im dritten Jahr nach seiner feierlichen

Unterzeichnung für die Katholike Dass die Olympiafeier in Garmisch-Partenkirchen „großartig und ungestört“ verlief, notierte Mencke mit unverkennbarem Lokalpatriotismus. Das Glockengeläut, das die Nazis aus Anlass der Eröffnungsfeier und Hitlers Anwesenheit forderten, gewährte Mencke nicht, Kardinal Faulhaber gab dann freilich seine Zustimmung. Mencke mag sich darüber gefreut haben, dass, wie er schreibt, „weder von den Glocken in Partenkirchen noch in Garmisch das Geringste im Skistadion zu hören war.“

e) Der Garmischer Schulstreit – „Die einen wählen, die anderen zählen“ Der Druck erhöhte sich auch gegenüber den klösterlichen Volksschulen. Ihre Lehrkräfte wurden seit Juni 1936 von den NS-Schulbehörden „abgebaut“, ein eindeutiger Verstoß gegen Art. 24 des bayerischen Schulbedarfsgesetzes vom August 1919. Dort hieß es: „Geistlichen Gesellschaften oder religiösen Vereinen, denen beim Inkrafttreten des Gesetzes der Volksschulunterricht übertragen war, (kann) die Genehmigung nur entzogen werden, wenn dies von der Mehrheit der beteiligten Eltern oder deren Stellvertretern beantragt wird.“ Die Eltern der Garmischer Mädchenschule an der Burgstraße führten am 6. Oktober 1936 eine dem Gesetz entsprechende Unterschriftenaktion durch. Dabei erklärten 341 von 358 Erziehungsberechtigten, „dass es ihr dringlichster Wunsch ist, dass die klösterlichen Lehrkräfte an der hiesigen Mädchenschule bleiben.“ Aber auch durch das überwältigende Ergebnis von 95 % für die weitere Verwendung der katholischen Schwestern als Lehrkräfte ließen sich die NS-Funktionäre nicht beeindrucken. Mencke stellte in seinem Jahresbericht fest: „Die Schulabstimmung verlief hier genau so wie überall. Die Leute sagten: Die einen wählen, die anderen zählen.“

Am 5. Oktober 1936

benachrichtigte die Regierung von Oberbayern an B Über die Niederlage Menckes bei seinen Bemühungen, die Schulschwestern als Lehrkräfte an der Garmischer Mädchenschule zu halten, freute sich der schon früher erwähnte NS-Kreishandwerksmeister. Triumphierend und drohend schrieb er an den Garmischer Pfarrer: „Es ist ein großes Glück, dass die von Ihnen eingeleitete Eintragung in Listen wertlos geworden ist. … Wenn Sie sich nicht einfügen wollen oder können, so mögen Sie nach Spanien oder Russland gehen. Ich warne Sie allenfalls Ihre störende Tätigkeit weiterhin zu betreiben, gleichgültig wer Ihre Auftraggeber sein mögen.“ Dass auch der Kindergarten den Schulschwestern zum großen Bedauern der Eltern genommen wurde, versteht sich fast von selbst. An seiner Stelle wurde eine NSV-Kinderbewahranstalt eröffnet. Die Schulschwestern verdienten sich den Lebensunterhalt durch Handarbeiten.

f) Das Verbot der kirchlichen Zünfte Im November 1936 kam es zum dritten Mal zu einer Auseinandersetzung mit dem Kreishandwerksmeister. Es ging jetzt um die Garmischer Zünfte, die eigentlich durch das Konkordat geschützt sein sollten. Da aber die entsprechenden Einzelheiten zum Schutz der katholischen Vereine und Organisationen nicht geregelt worden waren, konnten die Nazis in diesen Fragen schalten und walten wie sie es für richtig hielten. Seit 300 Jahren spielten die Zünfte eine zentrale Rolle im alltäglichen wie im kirchlichen Leben – zu erkennen auch daran, dass die Zeichen der einzelnen Zünfte, die Zunftstangen, einen festen und unbestrittenen Platz in der Pfarrkirche hatten. Jetzt aber, so die Klage von Mencke, drohte die Beschlagnahme der Bücher, des Vermögens und der Zunfttruhen. Außerdem wollte man den Zünften den Vereinsstatus nehmen und ihnen verbieten, Beiträge zu kassieren. Mencke legte gegen das Vorgehen schriftliche Beschwerde ein und ersuchte um amtliche Klarstellung. Die Gesamtbevölkerung in Garmisch-Partenkirchen belief sich Ende 1936 auf 16500 Personen. Davon waren 2450 Protestanten, 66 Juden, 32 Deutsche Christen. Die Pfarrei St. Martin Garmisch zählte 7200 katholische Pfarrangehörige.

|

|

|

|

igen

des römisch-katholischen Bekenntnisses in seinem Dritten Reich in den

Dienst des neuen nationalsozialistischen Staates stellen würden. Beim

festlichen Dankgottesdienst in Berlin wurde nicht nur das Te deum,

sondern auch das Horst-Wessel-Lied gesungen.

igen

des römisch-katholischen Bekenntnisses in seinem Dritten Reich in den

Dienst des neuen nationalsozialistischen Staates stellen würden. Beim

festlichen Dankgottesdienst in Berlin wurde nicht nur das Te deum,

sondern auch das Horst-Wessel-Lied gesungen.

ung

mit dem Kreishandwerksmeister im Juni 1935 war ein kleines Säuseln vor

dem Sturm. Weil, wie er sich ausdrückte, die kirchentreue Bevölkerung

sein Geschäft mehr und mehr mied, weil er auch vom Pfarrer, z.B. bei der

Renovierung des Pfarrhofes, keine Aufträge mehr erhalten hatte, weil er

sich als NS-Funktionär boykottiert fühlte, gab er bekannt, dass er sich

weigere, den Altar für die Fronleichnamsprozession, den er seit 24

Jahren errichtet und geschmückt hatte, „heuer und bis auf Weiteres“ zu

betreuen. Er grüßte mit „Heil Hitler“ und konnte nicht verstehen, dass

man ihn, „nachdem der politische Kampf zu Ende ist“, derart undankbar

behandle.

ung

mit dem Kreishandwerksmeister im Juni 1935 war ein kleines Säuseln vor

dem Sturm. Weil, wie er sich ausdrückte, die kirchentreue Bevölkerung

sein Geschäft mehr und mehr mied, weil er auch vom Pfarrer, z.B. bei der

Renovierung des Pfarrhofes, keine Aufträge mehr erhalten hatte, weil er

sich als NS-Funktionär boykottiert fühlte, gab er bekannt, dass er sich

weigere, den Altar für die Fronleichnamsprozession, den er seit 24

Jahren errichtet und geschmückt hatte, „heuer und bis auf Weiteres“ zu

betreuen. Er grüßte mit „Heil Hitler“ und konnte nicht verstehen, dass

man ihn, „nachdem der politische Kampf zu Ende ist“, derart undankbar

behandle.

n

ein Schlag ins Wasser war, wird an den Äußerungen Menckes über das

Seelsorgejahr 1936, verfasst im Februar 1937, deutlich. Er schreibt:

„Bei jedem Jahresbeginn zittert das Priesterherz: Was wird kommen? Immer

droht wie ein Damoklesschwert das Wort des Propagandaministers Dr.

Göbbels (sic): „Wir essen soviel als wir verdauen können. Und wenn wir

es verdaut haben, essen wir weiter.“ Mencke kommentierte mit Resignation

oder war es Galgenhumor: „Der Zeitpunkt der Sättigung oder eines

verstauchten Magens lässt sich noch nicht absehen.“ Die Angriffe auf

Kirche und Religion häuften sich. Mencke setzte zwar auf „Gottes

Vorsehung“, sprach aber auch in aller Deutlichkeit aus, dass die

Menschen für ihre Handlungsweise selbst verantwortlich sind und nicht

alles dem lieben Gott in die Schuhe schieben können. „Jeder Einzelne“,

so mahnte er, „und jedes Volk muss die Suppe essen, die es gekocht hat.“

Die Entwicklung der ihm anvertrauten und auf ihn vertrauenden Frauen,

Männer und Kinder machte ihm große Sorgen. Hin und wieder hörte er, was

die „Beamten un

n

ein Schlag ins Wasser war, wird an den Äußerungen Menckes über das

Seelsorgejahr 1936, verfasst im Februar 1937, deutlich. Er schreibt:

„Bei jedem Jahresbeginn zittert das Priesterherz: Was wird kommen? Immer

droht wie ein Damoklesschwert das Wort des Propagandaministers Dr.

Göbbels (sic): „Wir essen soviel als wir verdauen können. Und wenn wir

es verdaut haben, essen wir weiter.“ Mencke kommentierte mit Resignation

oder war es Galgenhumor: „Der Zeitpunkt der Sättigung oder eines

verstauchten Magens lässt sich noch nicht absehen.“ Die Angriffe auf

Kirche und Religion häuften sich. Mencke setzte zwar auf „Gottes

Vorsehung“, sprach aber auch in aller Deutlichkeit aus, dass die

Menschen für ihre Handlungsweise selbst verantwortlich sind und nicht

alles dem lieben Gott in die Schuhe schieben können. „Jeder Einzelne“,

so mahnte er, „und jedes Volk muss die Suppe essen, die es gekocht hat.“

Die Entwicklung der ihm anvertrauten und auf ihn vertrauenden Frauen,

Männer und Kinder machte ihm große Sorgen. Hin und wieder hörte er, was

die „Beamten un d

Bürger“ umtrieb: „Jetzt will man die Protestanten einigen“, so sagte man

ihm, „dann kommt die Staatsreligion, dann wird es heißen: Du

katholischer Beamter und du katholischer Bürger kannst ruhig deine

Religion haben, aber wer nicht die Staatsreligion annimmt, kann vom

Staat weder Gehalt noch Beschäftigung erwarten. Was soll dann aus

unseren Familien und den Kindern werden?“

d

Bürger“ umtrieb: „Jetzt will man die Protestanten einigen“, so sagte man

ihm, „dann kommt die Staatsreligion, dann wird es heißen: Du

katholischer Beamter und du katholischer Bürger kannst ruhig deine

Religion haben, aber wer nicht die Staatsreligion annimmt, kann vom

Staat weder Gehalt noch Beschäftigung erwarten. Was soll dann aus

unseren Familien und den Kindern werden?“  Wenn

er darauf gehofft haben mochte, dass die Wehrmacht vielleicht noch auf

gute Verbindungen zur Kirche oder zu ihm als Pfarrer Wert legen würde,

so wurde er bald eines besseren belehrt. Nach der Einquartierung des

Gebirgsjägerregiments 98 und des Gebirgsartillerieregiments 79 in die

neu erbauten Kasernen im Herbst 1936 wurden er zwar zur Begrüßungsfeier

in den Garmischer Festsaal eingeladen, folgte auch der Einladung zum

Empfang im Offizierkasino, das Amt des Standortpfarrers wurde ihm aber

nicht anvertraut – sowohl die Regimentskommandeure wie auch die

Kreisleitung der NSDAP – Kreisleiter war NS-Sonderkommissar Hans

Hartmann - sprachen sich gegen ihn aus. Mit zwei weiteren Signalen

machten die Nazis deutlich, dass sie die Kirche auf Distanz halten

wollten: Es wurde verboten, dass die Kirchenparade, der gemeinsame

Kirchgang der Soldaten von der Kaserne zur Kirche, von der

Regimentskapelle musikalisch begleitet wurde. Und weiter stellte Mencke

fest: „Früher hieß es: ‚Angetreten! Morgen ist Kirchenparade! Wer

wegbleiben will, soll sich melden!’ Jetzt heißt es: ‚Angetreten!

Kirchenparade! Wer gehen will, soll sich melden.’“ Das Konkordat hatte

den Druck auf gläubige Katholiken in der Wehrmacht nicht verringert,

sondern erhöht.

Wenn

er darauf gehofft haben mochte, dass die Wehrmacht vielleicht noch auf

gute Verbindungen zur Kirche oder zu ihm als Pfarrer Wert legen würde,

so wurde er bald eines besseren belehrt. Nach der Einquartierung des

Gebirgsjägerregiments 98 und des Gebirgsartillerieregiments 79 in die

neu erbauten Kasernen im Herbst 1936 wurden er zwar zur Begrüßungsfeier

in den Garmischer Festsaal eingeladen, folgte auch der Einladung zum

Empfang im Offizierkasino, das Amt des Standortpfarrers wurde ihm aber

nicht anvertraut – sowohl die Regimentskommandeure wie auch die

Kreisleitung der NSDAP – Kreisleiter war NS-Sonderkommissar Hans

Hartmann - sprachen sich gegen ihn aus. Mit zwei weiteren Signalen

machten die Nazis deutlich, dass sie die Kirche auf Distanz halten

wollten: Es wurde verboten, dass die Kirchenparade, der gemeinsame

Kirchgang der Soldaten von der Kaserne zur Kirche, von der

Regimentskapelle musikalisch begleitet wurde. Und weiter stellte Mencke

fest: „Früher hieß es: ‚Angetreten! Morgen ist Kirchenparade! Wer

wegbleiben will, soll sich melden!’ Jetzt heißt es: ‚Angetreten!

Kirchenparade! Wer gehen will, soll sich melden.’“ Das Konkordat hatte

den Druck auf gläubige Katholiken in der Wehrmacht nicht verringert,

sondern erhöht.