|

|

|

||

|

|

2. Die frühen Jahre in Garmisch

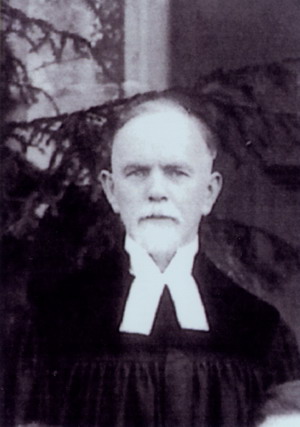

Am 11. August 1923 erhielt Hermann Mencke aus den Händen des Erzbischofs von München und Freising, Kardinal Michael Faulhaber, die Installationsurkunde für das Amt des Pfarrherrn der Garmischer Pfarrei St. Martin, der Mutterpfarrei des Werdenfelser Landes. Er war der fünfzigste Pfarrer von St. Martin.

a) 1923 – Bund Oberland und Schlageter

Kau Ob Mencke, der von Kaplan Pichler begleitet wurde, wusste, mit wem und auf was er sich da eingelassen hatte, lässt sich nicht mehr feststellen. Mit auf der Zugspitze war jedenfalls auch Peter von Le Fort, der s  pätere

Generalsekretär der Olympischen Win-terspiele

1936. Er hatte 1920 als Mitglied eines antirepublikanischen Freikorps am

Kapp-Putsch

teilgenommen und in Waren an der Müritz ein Blutbad unter den

verfassungstreuen Arbei-tern der Stadt angerichtet. Zu den aktiven

Mitgliedern des Bundes Oberland gehörte im Übrigen auch der Garmischer

Hotelier Hanns Kilian. Er

beteiligte sich zwei Monate nach der Schlageter-Feier am Hitler-Putsch

in München. pätere

Generalsekretär der Olympischen Win-terspiele

1936. Er hatte 1920 als Mitglied eines antirepublikanischen Freikorps am

Kapp-Putsch

teilgenommen und in Waren an der Müritz ein Blutbad unter den

verfassungstreuen Arbei-tern der Stadt angerichtet. Zu den aktiven

Mitgliedern des Bundes Oberland gehörte im Übrigen auch der Garmischer

Hotelier Hanns Kilian. Er

beteiligte sich zwei Monate nach der Schlageter-Feier am Hitler-Putsch

in München.

Nach dem gescheiterten Putsch und mit der neuen Währung, die ein Ende der gespenstischen Inflation brachte, und kam die deutsche Republik in eine ruhigeres Fahrwasser. Pfarrer Mencke legte in seinen jährlichen Seelsorgsberichten an das Münchner Ordinariat den Schwerpunkt auf drei lokale Themen:

b) Der Fremdenverkehr und seine Begleiterscheinungen Mencke war ein aufmerksamer, kritischer Beobachter des Fremdenverkehrs, der seine Gemeinde in einer Generation stärker veränderte als alle Entwicklungen seit dem beginnenden 19. Jahrhundert.

Im Fremdenverkehr

beobachtete er mit großer Skepsis die „seelischen und psychologischen Be

Schnell verdientes

Geld, der gedankenlose Umgang damit, die wachsende Vergnügungssucht

fielen ihm auf. Neue Unterhaltungsmöglichkeiten – „Pferderennen,

Autorennen, Skispringen, Bälle, Hausbälle, sogar Kinderbälle“ -

gefährdeten die Menschen, zumal die Jugendlichen. Und die ihm

anvertrauten Menschen orientierten sich an Vorbildern, die er für die

falschen hielt: „Die gewöhnlichen Sterblichen machen Alles den

sogenannten Großkopfeten nach.“ Und die verhielten sich nach seiner

Auffassung höchst wid

Der letzte

Seelsorgebericht Menckes vor der Machtergreifung der Nazis malte ein

recht düsteres Bild von der Lage in seiner Pfarrgemeinde. Viele

Garmischer Gläubige werden, so schrieb er, „vom persönlichen Einfluss

des Priesters nicht (mehr) erreicht.“ Die Ursache lag in der starken

Bevölkerungsfluktuation des Fremdenverkehrsortes und in der

gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Mencke zählte auf: „Da sind die

psychologisch Ausgegliederten, die durch Krieg, Arbeitslosigkeit,

soziale Katastrophen Verbitterten; die sozial Ausgesiedelten; die

räumlich Ausgepfarrten: Bergdeserteure, Sportsjünger; die politisch

Abseitsstehenden: Nationalsozialisten und Kommunisten; die sittlich

Verwahrlosten. Da ist das intellektuelle Chaos der Gebildeten. Alle

Zeitschwierigkeiten machen sich an einem Fremdenverkehrsort doppelt

fühlbar.“ Unter den „Zeitschwierigkeiten“ verstand er „die gebildete

Frauenwelt“, die „Rührigkeit der Protestanten in ganz Südbayern“, den

„in gemischten Eheverhältnissen unangenehm scharfen prot. Pfarrer“

Lipffert, die „religiöse Nivellieru

Der Bau der

Bayerischen Zugspitzbahn brachte mit dem Bergbauproletariat eine völlig

neue Schicht in seine Gemeinde. Mencke ging den Arbeitern nicht aus dem

Weg, besuchte sie auf den Baustellen am Riffelriß und betreute kranke

Zugspitzarbeiter im Garmischer Krankenhaus. Bei der, wie Mencke sich

ausdrückte, „vielfach von überall angeschwemmten Bevölkerung“ vermisste

er den „fest fundierten Geist der katholischen Familie und

Familientradition.“ „Überall wohnen Fremde und Angestellte“, klagte er

und man spürt aus diesen Worten, wie schwer er sich mit den neuen

Verhältnissen und der Kirchendistanz wachsender Bevölkerungskreise tat.

„In Garmisch vereinigen sich Großstadt, Kleinstadt, Bauerndorf und

Arbeiterviertel“, stellte er fest. Der A Besonders schwer mag ihm die Feststellung gefallen sein, dass eine „auf Gewohnheit und ererbt kühlem Lebensgefühl basierte Religiosität“ vielfach zusammengebrochen war – das Werdenfelser Traditionschristentum verlor an Überzeugungs- und Bindungskraft. Alles bröckelte, der Boden schwankte, auf dem die Institution Kirche in Garmisch seit vielen Generationen wie selbstverständlich und scheinbar unerschütterlich wie ein Dogma ruhte. Eine der Ursachen für diese Erschütterung waren für Mencke „die vielen Protestanten in höheren Stellungen.“

c) „Die Rührigkeit der Protestanten“ Mit großem Missfallen beobachtete Mencke, dass „wohlhabende norddeutsche und speziell protestantische Kreise“ sich in Garmisch und Umgebung niederließen. Es sei bedauerlich, so formulierte er, „dass die Regierung gerade in katholischen Gegenden Protestanten anstellt.“ Überhaupt kein Verständnis zeigte er dafür, dass das Bezirksamt Garmisch wieder an einen protestantischen Oberamtmann vergeben wurde, „obschon die gegenteilige Bitte den betreffenden Stellen vorgetragen worden war.“ 1928 stellte er zufrieden fest, „dass in diesem Jahr neben protestantischen Familien sich auch einige katholische aus dem Rheinland und Westfalen hier angesiedelt haben.“ Mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahl im Jahre 1929 zeigte er sich einigermaßen zufrieden. Zwar gehörten jetzt dem Garmischer Gemeinderat vier Protestanten an, aber, schrieb er nach München „so gelang es doch, die Bürgermeisterposten mit 2 kath. Männern, dem Bürgermeister Ostler und Bankdirektor Vogel, zu besetzen.“

Er dokumentierte seine Sorge über den wachsenden protestantischen Einfluss und den generellen Rückgang der religiösen Bindungen an die katholische Kirche beeindruckend materialreich. Protestanten waren der Leiter des Bezirksamtes Garmisch Carl von Merz, der Leiter des Finanzamtes, Oberregierungsrat Baer, einer der drei Richter am Amtsgericht Garmisch, Oberhauser. Auch die beiden anderen Amtsrichter entsprachen den Vorstellungen von Pfarrer Mencke nicht: Amtsgerichtsrat Hermann von Valta war zwar katholisch, blieb aber den Gottesdiensten fern, politisch stand er den Deutschnationalen nahe. Oberamtsrichter Dr. Alfons Kienle war gleichfalls katholischen Glaubens, aber Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Dazu kam, dass der Großteil der mittleren Beamtenschaft ins Lager der Nationalsozialisten gerechnet werden musste, religiöse Bindungen waren bei ihnen, wie Mencke schreibt, „null“. Von vier Rechtsanwälten, die wir auf Menckes Liste finden, war einer ein „abgefallener Katholik“, drei waren Protestanten. Von elf Ärzten waren sechs katholisch, drei davon geschieden und wieder verheiratet, zwei gehen selten zur Kirche, zwei lehnen Kirche oder Sakramente ab, einer ist Mitglied des „Stahlhelms“, der einflussreichen, Hitler nahestehenden Veteranenorganisation der Deutschnationalen Volkspartei. Fünf Ärzte waren Protestanten. Der Chef der Kurverwaltung, Hauptmann a.D. Bletschacher, war katholisch, aber geschieden und wiederverheiratet. Und schließlich: Auch Richard Strauss, Generalmusikdirektor und Träger eines großen Namens, verehrter Komponist und Dirigent, seit 1908 in vielen Sommern Bewohner des Hauses Zoeppritzstraße 42 in der Gemeinde Garmisch, war seinem katholischen Glauben nicht treu geblieben – er war, so hielt Mencke fest, „vor Jahren aus der Kirche in Berlin ausgetreten.“ Mencke bedauerte ausdrücklich, dass sich Zivilehen sowie protestantische Trauungen einzelner Katholiken nicht mehr vermeiden ließen. Ein Dorn im Auge war ihm auch ein neu errichtetes protestantisches Töchterheim. Der Grund: Es „kommen manche bessere junge Damen nach Garmisch und angeln sich hier katholische Männer.“ Seiner Anregung, in Garmisch ein katholisches Töchterheim zu gründen, wurde nicht aufgegriffen.

Viele

Enttäus Da mag es Hermann Mencke wie eine letzte Stärkung vor dem politischen Unwetter erschienen sein, dass ihm, dem 50. Pfarrherrn von St. Martin, die politische Gemeinde Garmisch im Juni 1932 das Ehrenbürgerrecht verlieh - aus Anlass seines 25jährigen Priesterjubiläums und „in Anerkennung seiner vielen Verdienste um Kirche und Schule“. Die Urkunde gestaltete der angesehene Maler Carl Reiser. Fahnenabordnungen von 13 Vereinen, Serenade, Kirchenzug, Hochamt und Festrede von Bürgermeister Kaspar Ostler bildeten den feierlichen Rahmen dieser letzten Dokumentation der Einheit von politischer und religiöser Gemeinde vor dem Beginn der Nazi-Diktatur.

|

||

|

|

ersprüchlich.

Vor allem den zahlreicher werdenden Akademikern am Ort warf er vor, dass

sie einerseits „von nationalen und staatserhaltenden Tiraden triefen“,

andererseits aber im Familien- und im religiösem Leben versagten.

ersprüchlich.

Vor allem den zahlreicher werdenden Akademikern am Ort warf er vor, dass

sie einerseits „von nationalen und staatserhaltenden Tiraden triefen“,

andererseits aber im Familien- und im religiösem Leben versagten. ng

des Proletariats“, die „Arbeitslosigkeit der vielen Hilfsarbeiter“, die

nach dem Ende der Arbeiten für die Zugspitzbahn am Ort geblieben sind,

und schließlich „wirtschaftliche Schwierigkeiten beim Bürgertum“.

ng

des Proletariats“, die „Arbeitslosigkeit der vielen Hilfsarbeiter“, die

nach dem Ende der Arbeiten für die Zugspitzbahn am Ort geblieben sind,

und schließlich „wirtschaftliche Schwierigkeiten beim Bürgertum“.

chungen für den katholischen Priester Hermann Mencke, der zusehen

musste, wie sich das Bild seiner Gemeinde in den Jahren seit 1923

unaufhaltsam gewandelt hatte. Dabei stand die größte Bedrohung – die

durch den Nationalsozialismus – erst noch bevor. Sie war absehbar, er

konnte ihr nicht aus dem Weg gehen und er hat es auch nicht getan.

chungen für den katholischen Priester Hermann Mencke, der zusehen

musste, wie sich das Bild seiner Gemeinde in den Jahren seit 1923

unaufhaltsam gewandelt hatte. Dabei stand die größte Bedrohung – die

durch den Nationalsozialismus – erst noch bevor. Sie war absehbar, er

konnte ihr nicht aus dem Weg gehen und er hat es auch nicht getan.