|

|

Burgrain - der "dritte Ortsteil" von Garmisch-Partenkirchen - 1939-1945 |

||||||||||||||||||||||

|

|

1939

Zahlreich sind die Bezeichnungen

für den Ort, an dem im Laufe der Jahre 1938 und 1939 knapp einhundert

Wohnungen, Siedlerstellen und Eigenheime entstehen: Da ist die Rede

von der

„Siedlung am Farchanter Gröben“, sogar die Bezeichnung „Siedlung

am Garmischer Gröben“ wird verwendet. Eine feste Bezeichnung hat

sich noch nicht eingebürgert, die für Bewohner und Behörden

gleichermaßen verbindlich gewesen wäre. Eine weitere Namensvariante enthält ein Zeitungsbericht im Garmisch-Partenkirchner Tagblatt vom April 1939. Er ist überschrieben mit dem Titel „Die neue Siedlung am Lahnewiesbach“ und beschreibt das, was von dieser neuen Siedlung bereits erkennbare Gestalt angenommen hat. Sie sei schon so weit gediehen, meint der Verfasser einleitend, daß sie des Vorüberziehenden lebhafte Aufmerksamkeit erwecke. Und dann fährt er fort: „Wo vor nicht ganz Jahresfrist noch ein Durcheinander von Uferwildnis und Bäumen, Gestrüpp und Gestein war, lässt sich heute schon erkennen, wie an dieser Stelle ein landschaftlich prachtvoll gerahmter neuer Ortsteil entsteht. Wir erinnern uns noch gut und gerne an die Zeit, da im vorigen Sommer Formations- und Betriebsangehörige mit Pickel und Schaufel ausgerückt waren, um in Gemeinschaftsarbeit dort unterhalb Schwaigwang und Ruine Werdenfels eine neue Straße zu errichten als Stützpunkt für die geplante Siedlung im Winkel Lahnewiesbach - Loisach.

Heute stehen bereits die

Frontalgebäude mit Ziegeln gedeckt fertig da und harren nur noch des

Außenputzes und der Inneneinrichtung. Dieses Dutzend Längshäus Mit den Einzel-Einfamilienhäusern wurde im Februar begonnen; es sind ihrer etwa 40 bis 50 vorgesehen mit Waschküche, Küche und zwei Zimmern, mit Raum für weitere zwei Zimmer im Dachgeschoss. Eine Anzahl dieser Einzelhäuser ist bereits mit dem Dachstuhl versehen, andere entwachsen eben erst der Scholle. Sämtliche Bauten sind mit Rücksicht auf die nahen Gewässer etwas hochgesetzt aufgeführt, sie stehen aber reizend im Gelände. Hochwassergefahr besteht für sie so gut wie keine, nachdem der Lahnewiesgraben an seiner Mündung mustergültig reguliert wurde ... Dem Straßenhäuserblock, der zum Teil schon im Juli beziehbar sein dürfte, schließt sich an jeder Seite noch ein Ladenanbau an, und bei der ziemlichen Ortsferne werden sich manche Siedler wohl auch mit Kleintierzucht befassen. So wird sich in Bälde dort draußen in der Nähe der Olympiastraßenabzweigung ein reges Siedlungs- und Gemeinschaftsleben entfalten.“ Während also, folgt man dieser schönen Beschreibung des Baufortschritts, die Häuser im nördlichen Winkel zwischen Lahnewiesgraben und Loisach langsam aus dem Boden wachsen, sind noch weitere Probleme zu bewältigen: die Schaffung einer übersichtlichen Straßenführung über den Lahnewiesgraben und die Entschärfung der Drohung, die vom Geröll und Geschiebe des Lahnewiesgrabens ausgeht. Im Juni 1939 werden beide Aufgaben, die man seit Februar zu bewältigen versucht, zu Ende gebracht. Das Baugeschäft Saffer führt die Arbeiten in Zusammenarbeit mit dem Straßen- und Flussbauamt aus. Der Lahnewiesgraben ist stark vermurt und bedeutet deshalb eine ernste Hochwassergefahr für die neuen Nachbarn an der Einmündung zur Loisach. 6000 Kubikmeter Geröll werden in dieser Zeit aus dem Lahnewiesgraben ausgebaggert, die alte Uferverbauung aus Baumstämmen muss zum Teil aus einer drei Meter tiefen Schicht von Schottergeschiebe freigelegt werden. Das neue Bachbett ist in seiner Sohle sechs bis sieben Meter breit. Die Böschungen werden mit Bruchsteinen ausgemauert, desgleichen teilweise auch die Bachsohle. Vor der Unterführung des Lahnewiesbaches baut man eine zwei Meter hohe Wasserstufe ein, so daß auch „dem gewaltigsten Hochwasser bequemer Durchlass ermöglicht“ werden kann, wie ein Zeitungsbericht vom 15. Juni versichert. Die Aufschüttung der „äußeren Burgstraße“, die am nördlichen Rand der neuen Siedlung verläuft, ist in einer Länge von 400 Metern notwendig geworden, „um endlich die unübersichtliche Stelle am Lahnewiesgraben zu beseitigen“. Die ursprüngliche Trassierung der Straße sorgte für gefährliche Verhältnisse, so daß Verkehrsunfälle keine Seltenheit waren. Zugleich mit der Aufschüttung wird auch die Fahrbahn verbreitert, damit, wie es optimistisch heißt, „die neue Straßenführung allen Anforderungen des Verkehrs in Zukunft genügen wird“. Zum Schluss wird die Straße noch „makadamisiert“, sie erhält - erstmals in ihrer Geschichte - eine Teerdecke. Nur vier Wochen später, im Juli 1939, sind die ersten Wohnungen in der neuen Siedlung bezugsfertig. Unter der Überschrift „Die Arbeiten an der Siedlung am Farchanter Gröben schreiten rasch vorwärts“ meldet das Garmisch-Partenkirchner Tagblatt am 27. Juli 1939: „Vor ein paar Tagen sind bereits zwei Wohnungen des Volkswohnungsblocks in der Siedlung am Farchanter Gröben bezogen worden. Diese Wohnungen sind bis auf den Wasseranschluss und den Lichtanschluss fertiggestellt“. An der Wasserleitung wird noch gearbeitet, eine Transformatorenstation ist schon errichtet, die elektrischen Freileitungsanlagen werden von ihr aus gezogen. Der weitere schnelle Fortschritt der Bauarbeiten „leidet allerdings unter dem Mangel an Facharbeitern“, die sich wohl, eingezogen zu Hitlers Wehrmacht, in diesen Sommermonaten für den Überfall auf Polen im September 1939 vorbereiten müssen. Man rechnet damit, daß alle Häuser und Wohnungen im Herbst bezogen werden können. Und so wird das Gesicht der neuen Siedlung beschrieben: „Drei Ladengeschäfte sind in den Volkswohnungsblocks eingebaut. Davon wird ein Laden Wurst und Fleisch, ein Laden Milch, Brot usw. und der dritte alle sonstigen Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Kolonialwaren führen. Die 99 Häuser umfassen 50 Volkswohnungen, zusammengefasst in zehn Blocks, ferner 46 Siedlerstellen und 12 Eigenheime... Jede Siedlerstelle hat durchschnittlich 600 qm Gartenland.“ Eine „hübsche Anlage“ ist das Ziel der Planer, vom alten Baumbestand hat man einige besonders schöne Bäume einbezogen, und streng heißt es am Schluss der Beschreibung: „Die Aufstellung von Hütten oder sonstige unschöne Veränderungen werden daher im Interesse des Gesamtbildes der Anlage auf keinen Fall geduldet werden“.

Im August 1939 erhalten die

zukünftigen Siedler Post vom Bürgermeister des Marktes

Garmisch-Partenkirchen. Unter „Betreff: Siedlung am Farchanter Gröben“

heiß Im September 1939 wird die veränderte Straßenführung an der „Olympia-Straßen-Abzweigung“ über den Lahnewiesgraben als „Schulbeispiel für die Wandlung des Straßenbaus entsprechend den Notwendigkeiten des gesteigerten und beschleunigten Verkehrs“ bezeichnet. „Alle Unebenheiten“, so heißt es weiter in einem Artikel des Garmisch-Partenkirchner Tagblatts vom 26. 9. 1939, „und unnützen Kurven, die die Geschwindigkeit des Verkehrs nur drosseln, sind verschwunden, gradlinig verläuft die Straße und nur ein paar weitgespannte, geneigte Kurven, die keine Geschwindigkeitsbegrenzung verlangen, überschneiden in elegantem Bogen die vielfachen Krümmungen der alten Straßenführung“ auf der „äußeren Burgstraße“ in Richtung Garmisch ‚„Etliche Ingenieure, Schießmeister und Vorarbeiter“, so erfahren wir weiter „haben inzwischen ihr Arbeitsgewand mit dem feldgrauen Waffenrock vertauscht“. Am 1. September 1939 hatte Hitler mit dem Überfall auf Polen ganz Europa und fast die gesamte Welt in den zweiten großen Krieg dieses Jahrhunderts geführt. Dieser Zweite Weltkrieg, von dem Hitlers Feldmarschall Herman Göring schon am dritten Tag sagt, „Wenn wir diesen Krieg verlieren, dann möge uns der Himmel gnädig sein“, dauert noch fort bis zum 8. Mai 1945. In der neuen Siedlung am Lahnewiesgraben gibt es kaum eine Familie, die in diesen sechs verhängnisvollen Jahren nicht den Vater, den Mann, den Sohn, ja die Söhne in den mörderischen Wahnsinn dieses Krieges ziehen lassen muss.

1940

Im Januar des zweiten

Kriegsjahres 1940 leben nun schon 70 Familien mit etwa 300 Personen

in der neuen Siedlung am Farchanter Gröben. „Siedlung im Schnee“, so ist

ein Beitrag im Garmisch-Partenkirchner Tagblatt vom 18. 1. 1940

überschrieben, der das Leben im neu erstandenen Ortsteil schildert:

„Aus den zahlreichen Kaminen kräuselt sich der Rauch in die kalte

Winterluft, an den Fenstern sehen wir Vorhänge und die an vielen Häusern

im Winde flatternde Wäsche verrät uns schon von

Dass die ersten Siedler ihren Durst zu Hause löschen müssen und noch kein Wirtshaus mit gemütlicher Stube und Stammtisch vorfinden, das gefällt vor allem den Siedlerfrauen: „Gottfroh samer, daß‘s koine gibt“, so eine Frau auf die Frage, ob man eine Wirtschaft im neuen „Dorf“ vermisse.

Im ersten Frühjahr, das die

Siedler in ihren neuen Wohnungen und Häusern erleben, werden Gärten

angelegt, Bäume gepflanzt und Gemüsebeete geschaffen. „Sobald der

Im Juni des Jahres 1940 ist die „Brachlandaktion“ schon beendet, „die tägliche intensive Arbeit der Siedler nach Feierabend und am Wochenende hat bereits ihre Früchte getragen“. Mancher hätte sich wohl auch gerne ein Blumenbeet angelegt, doch daraus wird vorläufig nichts, aus weltpolitischen Gründen sozusagen: „Das machen wir einmal, wenn der Krieg aus ist, vorläufig will der Führer, daß wir Gemüse anbauen“, so wird ein Siedler zitiert. Blumenkohl und Stangenbohnen vom Lahnewiesgraben also, damit Hitlers Wehrmacht nicht Kohldampf schieben muss! Die Zahl der Ladengeschäfte ist inzwischen auf vier angewachsen: Milchprodukte und Backwaren gibt es bei Valentin, mit Kolonialwaren handelt man bei Schwarz, Flaschenbier verkauft Budian, und Metzgermeister Kappelmeier versorgt die Siedler mit Fleisch und Wurst - alles auf Lebensmittelkarte, versteht sich, denn der Krieg kann nur gewonnen werden, wenn alles in Gramm bemessen und in Stückzahl berechnet wird. Auch dies will der Führer so! Bei Pralinen etwa: „Für Bezieher, die in Garmisch-Partenkirchen wohnhaft und die im Besitz einer vom Ernährungsamt B, Garmisch-Partenkirchen, ausgegebenen rosa oder blauen Reichsnährmittelkarte der 36. Zuteilungsperiode sind, kommen pro Kopf 62,5 Gramm holländische Pralinen zur Verteilung“. Der Siedlernachwuchs am Farchanter Gröben kann sich für entgangene Praline- und Schokoladegenüsse wenigstens bei den idealen Spielmöglichkeiten schadlos halten, die an den Ufern der Loisach und des Lahnewiesgrabens sowie im angrenzenden Wald gegeben sind.

1941

Der „Vorort im Norden“, dessen

„kleinere Bauten sich so munter um die gerade Mittelachse der

Hauptbauten schwingen“ — so ein Zeitgenosse, der das neue Viertel vom

Wank aus beschreibt — dieser neue Vorort lebt nicht stets mit sich im

Frieden, so idyllisch

Im Juli 1941 teilt die Oberbayerische Heimstätte als Bauträgerin mit, daß „Siedlungsobmann Teitscheid.. . besonders aus gesundheitlichen Gründen seinen Posten als Obmann aufzugeben beabsichtigt. Siedlungs-obmann Teitscheid, der sich sehr um die einzelnen Verhältnisse innerhalb der Siedlung angenommen hat, konnte nicht immer die von ihm gewünschte Unterstützung erfahren“. Nachfolger im Amt des Siedlungsobmanns wird Polizeiwachtmeister der Reserve Wilhelm Ulrich. Im gleichen Jahr werden schon die ersten Pläne für den „Wohnungsbau nach dem Kriege“ geschmiedet, eine beträchtliche Erweiterung der Siedlung am Farchanter Gröben wird ins Auge gefasst: Etwa 100 „Volkswohnungen“ und 150 Kleinsiederstellen sollen entstehen. „Jedenfalls kann heute schon als feststehend angenommen werden, daß die Siedlungsvorhaben nach dem Kriege durchgeführt werden können“, so steht es in einem Schreiben an das Landratsamt. Die gleichen Leute, die so sehr davon überzeugt sind, daß Hitlers Krieg schon bald mit einem deutschen Sieg zu Ende gehen würde, die gleichen Nazi-Funktionäre, die diesen Krieg nicht als Übel, sondern als Voraussetzung für die Herrschaft Hitler-Deutschlands über ganz Europa betrachten, sorgen mit der Bezeichnung der Straßen in der Siedlung am Lahnewiesgraben dafür, daß nationalsozialistische Leit- und Heldenbilder dieser Siedlung zunächst ihren Stempel aufdrücken: Die drei Straßenzüge zwischen Burgstraße, Loisach und Lahnewiesgraben werden nach den NS-Größen (,‚Opfer der Bewegung“) Josef Weber, Wilhelm Wolf und Matthias Mann benannt. 1945 werden diese Straßennamen „entnazifiziert“.

Im Januar 1941 hält der

Kaminkehrer

Einzug in der neuen Siedlung: Im „Vollzug der Verordnung über das

Schornsteinfegerwesen“ wird die „Siedlung am Farchanter Gröben“ mit der

Nr. 21 dem 3. Kehrbezirk Garmisch zugewiesen.

Bis zum August 1941 werden von der Münchner Baufirma F W. Noll die bis vor

kurzem noch „grundlosen“ Straßen „in ihrer ganzen Länge ausgebaut,

gewalzt und mit Gehsteigen versehen“. Die Anwohner haben Vorgärten

angelegt, „die zwar noch im Entstehen sind „Die wenigen zur Zeit nicht einberufenen männlichen Bewohner“ errichten in „freiwilliger Gemeinschaftsarbeit“ einen Geh- und Fahrradweg entlang des Lahnewiesbaches. Er verbindet „die große Autostraße Garmisch-Partenkirchen - Farchant mit der Hauptstraße der Siedlung“. Die Post wird zweimal täglich vom Hauptpostamt Garmisch aus zugestellt, die Siedlung ist an das öffentliche Fernsprechnetz angeschlossen. Die Bezeichnung „Siedlung am Farchanter Gröben“ macht deutlich, daß das neue „Dorf“, obwohl schon seit 1939 ein Eingemeindungsantrag von Garmisch-Partenkirchner Seite vorliegt, immer noch auf Farchanter Flur liegt. Im September 1941 unterzeichnen die beiden Bürgermeister der Gemeinden Farchant und Garmisch-Partenkirchen schließlich eine „Vereinbarung“, die die rechtlichen Verhältnisse zwischen den Gemeinden, die neue Siedlung betreffend, wenigstens vorübergehend regeln soll. In der „Präambel“ dieser Vereinbarung heißt es. „In der Erkenntnis, daß einerseits eine auf den geltenden Gesetzen beruhende Eingemeindung des Siedlungsgebietes im sogenannten ‚Farchanter Gröben‘ und damit die Schaffung klarer Rechtsverhältnisse wegen der infolge des Krieges ruhenden Bearbeitung des Eingemeindungsantrages in absehbarer Zeit nicht möglich ist, andererseits die bisher unterschiedliche verwaltungsrechtliche Behandlung dieses Gebietes unerwünschte Folgen für die Nachbargemeinden hatte und weiterhin, insbesondere nach Eintritt der Grundsteuerpflicht der Siedlungsgrundstücke, in Zukunft haben wird, sind der Markt Garmisch-Partenkirchen und die Gemeinde Farchant übereingekommen, zum Zwecke der Schaffung grundsätzlich klarer Verhältnisse bis zur rechtskräftigen Eingemeindung dieses Gebietsteils folgende Vereinbarung unbeschadet der tatsächlichen Rechtslage abzuschließen“. Wer dieses Satzungetüm klassischer Bürokratensprache durchschaut und verstanden hat, dem werden dann die konkreten Einzelpunkte der Abmachung zwischen Farchant und Garmisch-Partenkirchen mitgeteilt: „1. Die Vereinbarung betrifft das Siedlungsgebiet im „sogenannten Farchanter Gröben“, bestehend aus folgenden Grundstücken der steuer- und politischen Gemeinde Farchant: Teilflächen aus Plan Nr. 1423 mit 1423 1/6, 1426, 1426 1/2 1426 1/3, 1426 1/5 mit 1426 l/52 einschließlich und 1527 1/3 sowie die Plannummern 510, 510 1/3, 511. Das Siedlungsgebiet ist begrenzt - im Norden durch die alte Reichsstraße (Pl. Nr. 510) - im Westen durch den Lahnewiesbach bis zur Reichsstraße Nr. 23 - im Süden durch die Loisach - und im Osten durch den Bahnkörper zwischen Loisach und alte Reichsstraße (Pl. Nr. 510). 2. Der Bürgermeister des Marktes Garmisch-Partenkirchen und der Bürgermeister der Gemeinde Farchant erkennen an und verpflichten sich, das Siedlungsgebiet im sogenannten „Farchanter Gröben“ rechtsgeschäftlich, verwaltungstechnisch, öffentlich- und privatrechtlich so zu behandeln, als ob es in das Gebiet des Marktes Garmisch-Partenkirchen eingemeindet wäre. 3. Der Markt Garmisch-Partenkirchen übernimmt alle Rechte und Pflichten, die sich aus der in Ziffer 2 vereinbarten Rechtssetzung ergeben. Er übernimmt insbesondere die gebiets- und verwaltungsmäßige Betreuung und übt die Steuerhoheit aus.

4. Die Gemeinde Farchant

verzichtet zugunsten des Marktes Garmisch-Partenkirchen auf alle

Rechte und Pflichten, die ihr nach dem geltenden Rechte auf dem Sie 5. Die Vereinbarung tritt mit dem 1. 4.1939 in Kraft... 6. Streitigkeiten sollen im Wege beiderseitiger gütlicher Einigung bereinigt werden.. Diese rückdatierte Eingemeindung der Siedlung am Farchanter Gröben wird am 8. bzw. am 16. September 1941 von den beiden NS-Bürgermeistern der Gemeinden Farchant und Garmisch-Partenkirchen unterzeichnet. Damit wissen die zukünftigen „Burgrainer“ - die Bezeichnung ist noch längst nicht in aller Munde, als „Siedler am Farchanter Gröben“ möchte man aber nach der Eingemeindung in den Markt Garmisch-Partenkirchen auch nicht mehr gerne bezeichnet werden - wohin sie ab sofort kommunalpolitisch gehören und daß sie einen neuen Namen für ihren Ortsteil brauchen.

1942 „Jetzt auch Omnibusverkehr zur Siedlung bei Farchant“ - diese gute Nachricht erreicht die Siedler am 30. Dezember 1941, eröffnet wird die neue Linie am 2. Januar 1942. Dazu heißt es im Garmisch-Partenkirchner Tagblatt: „Nunmehr wird auch die neue Siedlung Gröben eine Omnibusverbindung erhalten und zwar wird ein stündlicher Verkehr eingerichtet. Ausgangs- und Endpunkt desselben ist der Bahnhof Garmisch-Partenkirchen. Der Weg, den der Omnibus nimmt, ergibt sich aus folgenden festen Haltestellen: Adolf-Hitler-Straße (heute Hauptstraße), Schlossweg, Friedhof Partenkirchen, Am Bründl, Straßengabelung bei Farchant, Schwaigwang, Thomas-Knorr-Straße, Loisachbrücke, Bahnhof Garmisch-Partenkirchen. . . Der Fahrpreis beträgt bis zu vier Haltestellen 20, über vier Haltestellen 30 Pfennige. Militär und Kinder haben Ermäßigung.“ Die Anbndung an die Ortsteile Garmisch und Partenkirchen durch die neue Omnibuslinie bringt für die berufstätigen Siedler, für die Hausfrauen und für die Schulkinder eine angenehme Verbesserung mit sich. Das Jahr 1942 bringt aber vor allem traurige Nachricht in die Häuser am Lahnewiesgraben. Nur einige Beispiele sollen deutlich machen, wie grausam der Tod während des Krieges die Reihen der Siedler gelichtet hat. Am 3. Januar meldet das Garmisch-Partenkirchner Tagblatt den Soldatentod des Siedlers Ludwig Vogel, der in der Sowjetunion am 27. November 1941 für Hitlers und der Nazis Größenwahn sein Leben lassen muss. „Voll Freude und froher Hoffnung“, so steht im Nachruf zu lesen, ist der Vater von zwei Kindern mit seiner Frau „seinerzeit in sein Siedlungshäuschen eingezogen“. Die Freude ist nicht von langer Dauer, Vogel wird eingezogen: „In den Feldzügen in Belgien, Holland und Frankreich hatte er manch schweren Kampf zu bestehen, dann ging es gegen Russland, wo er vom ersten Tag an der Front stand“. Drei Tage später trifft die Familie Vogel erneut ein schwerer Schicksalsschlag: Der acht Jahre alte Sohn Ludwig „ist von einer Felswand unterhalb der Ruine Werdenfels tödlich abgestürzt“.

Ein anderes Opfer des mörderischen

Weltkriegs ist der Maler Alfons Oellinger, Vater von drei Ki Ihm folgt am 16. Mai 1942, im Alter von 40 Jahren, der gebürtige Garmischer Albert Schmidt, auch er im Osten gefallen. Am 2. September 1942 fällt, mit 18 Jahren, der Obergefreite Paul Schieferl. Der letzte in der Reihe der Gefallenen des Jahres 1942 aus der Siedlung am Farchanter Gröben ist Kurt Rahm. Erst 19 Jahre ist er alt, als er „für Deutschlands Zukunft“ stirbt. Am 29. April 1945 ziehen amerikanische Truppen in Garmisch-Partenkirchen ein, befreien den Ort von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und ernennen den Sozialdemokraten Georg Schütte zum ersten Nachkriegs-Bürgermeister. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 zerbricht das NS-System im ganzen deutschen Reich. Die „Stunde Null“ bietet die Chance eines Neuanfangs, einer Hinwendung zu neuen, tragfähigen Wertvorstellungen für ein friedliches Zusammenleben der Menschen.

1945

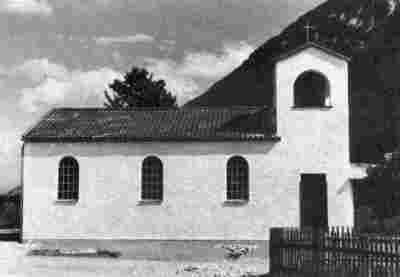

Symbolisch für diesen neuen

Anfang ist die

Wiedereinweihung des Siedlungskindergartens im Oktober 1945, der

seit 1944 von der NSV unter der Leitung der Erzieherin Lieselotte

Fischer betrieben wurde. In der

einfachen Holzbaracke an der Grubenkopfstraße, im „festlich

geschmückten Kindergartensaal“, dankt Dekan Lorenzer aus Partenkirchen

„für das rege Interesse der Marktgemeinde“ an der Errichtung dieses

Kindergartens. Die Betreuung der Kinder liegt fortan in den Händen der

Schulschwestern. Bürgermeister

Schütte versichert „die Siedler des Wohlwollens der Marktgemeinde, die

den Kindergarten eröffnete und den Schwestern übergeben habe, damit

aller Hass verschwinde und Freude einkehre“. Er mahnt die Anwesenden,

„einen Strich unter das Vergangene zu ziehen. Statt des Hasses sollen

sie friedliche Nachbarschaft pflegen“. Dekan Lorenzer teilt noch mit,

daß der Bau der geplanten Notkirche „wegen Erkrankung des Baumeisters“

nicht möglich sei, er werde jedoch „für die nächste Zeit bestimmt in

Aussicht genommen“.

|

er

enthält je fünf bis sechs abgeschlossene Wohnungen... Jede dieser

Wohnungen besteht aus Waschküche und Kellerraum, Küche, Zimmer, Speise

und Klosett und zwei weiteren Zimmern im Obergeschoß.

er

enthält je fünf bis sechs abgeschlossene Wohnungen... Jede dieser

Wohnungen besteht aus Waschküche und Kellerraum, Küche, Zimmer, Speise

und Klosett und zwei weiteren Zimmern im Obergeschoß. t

es dann: „Die Oberbayerische Heimstätte hat ihr Einverständnis zu

meinem Vorschlag über die Zuteilung der Eigenheime, Siedlungshäuser

und Volkswohnungen

gegeben. Ich freue mich deshalb‚ daß ich Ihnen heute mitteilen kann, daß

Sie mit einer Wohnung bedacht wurden“. Nach einigen Hinweisen auf noch

nötige Arbeiten und die vertragliche Regelung steht in diesem Schreiben

dann abschließend und recht bedrohlich: „Ich hoffe, daß Sie das in Sie

gesetzte Vertrauen voll rechtfertigen“. Auch ohne die abschließende

Grußformel „Heil Hitler“ ließe sich die ständige, unausgesprochene

Anwesenheit der Diktatur erahnen.

t

es dann: „Die Oberbayerische Heimstätte hat ihr Einverständnis zu

meinem Vorschlag über die Zuteilung der Eigenheime, Siedlungshäuser

und Volkswohnungen

gegeben. Ich freue mich deshalb‚ daß ich Ihnen heute mitteilen kann, daß

Sie mit einer Wohnung bedacht wurden“. Nach einigen Hinweisen auf noch

nötige Arbeiten und die vertragliche Regelung steht in diesem Schreiben

dann abschließend und recht bedrohlich: „Ich hoffe, daß Sie das in Sie

gesetzte Vertrauen voll rechtfertigen“. Auch ohne die abschließende

Grußformel „Heil Hitler“ ließe sich die ständige, unausgesprochene

Anwesenheit der Diktatur erahnen. weitem,

daß die Bewohner inzwischen ihren Einzug gehalten haben“. Dann rühmt

der Autor den „Iandschaftlich sehr schönen Platz“, den man für diese

Siedlung ausgesucht habe: „Auf drei Seiten von schönen Wäldern umrahmt,

grenzt sie im Süden an die Ufer der Loisach, über die hinweg sich ein

wunderbarer Ausblick auf die Berge eröffnet“. Für Kinder und

Jugendliche jeden Alters gibt es Spielplätze, die Ausstattung der

Küchen in den Siedlerhäusern und „Volkswohnungen“ wird gelobt, sie

verfügen alle „über einen modernen Herd mit zwei Kochstellen und einer

Bratröhre mit elektrischem Betrieb“. Bedauert wird von den Siedlern der

ersten Stunde eigentlich nur, „daß eine Verbindung mit Kraftwagen nach

Garmisch-Partenkirchen bzw. Farchant noch nicht besteht“. Zwei

wesentliche Bestandteile eines Dorfes fehlen der Siedlung allerdings

noch: Die Kirche und das Wirtshaus. Ein christlicher Sakralbau wäre

freilich kaum nach dem Geschmack der Nazis gewesen. Zwar mehrt sich im

zweiten Kriegsjahr die Zahl der Soldaten, die für Hitlers Größenwahn

ihr Leben lassen müssen, die Nazis gedenken ihrer aber lieber bei

dumpfen Heldenfeiern mit markigen Durchhalteparolen im Garmischer

Kurtheater.

weitem,

daß die Bewohner inzwischen ihren Einzug gehalten haben“. Dann rühmt

der Autor den „Iandschaftlich sehr schönen Platz“, den man für diese

Siedlung ausgesucht habe: „Auf drei Seiten von schönen Wäldern umrahmt,

grenzt sie im Süden an die Ufer der Loisach, über die hinweg sich ein

wunderbarer Ausblick auf die Berge eröffnet“. Für Kinder und

Jugendliche jeden Alters gibt es Spielplätze, die Ausstattung der

Küchen in den Siedlerhäusern und „Volkswohnungen“ wird gelobt, sie

verfügen alle „über einen modernen Herd mit zwei Kochstellen und einer

Bratröhre mit elektrischem Betrieb“. Bedauert wird von den Siedlern der

ersten Stunde eigentlich nur, „daß eine Verbindung mit Kraftwagen nach

Garmisch-Partenkirchen bzw. Farchant noch nicht besteht“. Zwei

wesentliche Bestandteile eines Dorfes fehlen der Siedlung allerdings

noch: Die Kirche und das Wirtshaus. Ein christlicher Sakralbau wäre

freilich kaum nach dem Geschmack der Nazis gewesen. Zwar mehrt sich im

zweiten Kriegsjahr die Zahl der Soldaten, die für Hitlers Größenwahn

ihr Leben lassen müssen, die Nazis gedenken ihrer aber lieber bei

dumpfen Heldenfeiern mit markigen Durchhalteparolen im Garmischer

Kurtheater. Werkeltag

und jede freie Stunde es erlauben“, so ein Beobachter im Mai 1940,

„wurlt es um und zwischen den einzelnen Siedlungshäusern wie Ameisen“.

Gegenseitig hilft man sich, um die letzten Baumstümpfe aus dem Boden zu

entfernen. „Mit Gartenwerkzeug aller Art bewehrt, schaffen sich die

Siedler des Platzes Anbauflächen und Wege... Die innere Zufriedenheit

und Lebenslust am vordem öden Farchanter Gröben“ wächst mit den

sichtbaren Ergebnissen harter „Pionierarbeit“.

Werkeltag

und jede freie Stunde es erlauben“, so ein Beobachter im Mai 1940,

„wurlt es um und zwischen den einzelnen Siedlungshäusern wie Ameisen“.

Gegenseitig hilft man sich, um die letzten Baumstümpfe aus dem Boden zu

entfernen. „Mit Gartenwerkzeug aller Art bewehrt, schaffen sich die

Siedler des Platzes Anbauflächen und Wege... Die innere Zufriedenheit

und Lebenslust am vordem öden Farchanter Gröben“ wächst mit den

sichtbaren Ergebnissen harter „Pionierarbeit“. viele

Beschreibungen der Zeit auch klingen.

viele

Beschreibungen der Zeit auch klingen.

,

aber doch schon in herrlichem Blumenschmuck prangen“. Aus den

Gemüsegärten, „in denen es üppig wuchert“, können sich die Menschen

selbst versorgen. Es sind nicht mehr sehr viele, denn die meisten

Männer befinden sich im Krieg.

,

aber doch schon in herrlichem Blumenschmuck prangen“. Aus den

Gemüsegärten, „in denen es üppig wuchert“, können sich die Menschen

selbst versorgen. Es sind nicht mehr sehr viele, denn die meisten

Männer befinden sich im Krieg. dlungsgebiet

als zuständige politische Gemeinde zustehen...

dlungsgebiet

als zuständige politische Gemeinde zustehen...