|

|

Burgrain - der "dritte Ortsteil" von Garmisch-Partenkirchen - 1932-1938 |

||

|

|

Von frühen Plänen der Gemeinde Garmisch

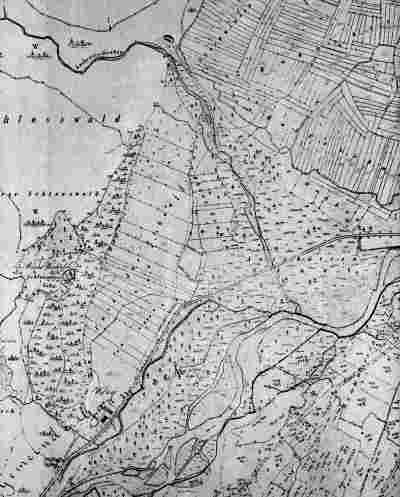

Knapp ein Dutzend meist arbeitsloser Maurer, Bauarbeiter und Zimmerleute stellen am 11. Dezember 1932 bei der Gemeinde Garmisch den Antrag auf Zulassung einer sogenannten „Rand-Kleinsiedlung“, um auf diese Weise in dem „teuren Kurorte“ für sich und ihre Familien Wohnraum und Eigentum zu schaffen. Bei der Gemeinde steht man diesem Antrag aufgeschlossen gegenüber - die Zeit der Massenarbeitslosigkeit mit Not und Elend für viele Menschen ist auch an Garmisch und Partenkirchen nicht spurlos vorübergegangen. Bürgermeister Ostler unterstützt das Projekt einer „Vorstädtischen Kleinsiedlung“. Am 11. Januar 1933 vermerkt er: „Die Kleinsiedlung käme für Erwerbslose in Betracht. Die Siedlerstellen sollen möglichst 1000 qm groß sein, um auch Gärten für die Familien der Erwerbslosen schaffen zu können, aus deren Anpflanzung die Lebensunterhaltung der Erwerbslosen erleichtert wird.“ Darüber hinaus fordert Ostler noch, „daß die gesamte Siedlerstelle ausschließlich Grunderwerb 3000.- RM nicht überschreiten“ dürfe und jeder Siedler sich zur Eigenarbeit im Wert von 500.- RM bereit erklären müsse. Wenige Tage später lässt der Garmischer Bürgermeister dann prüfen, „ob und wo geeignete Plätze für ein Siedlungsunternehmen zur Verfügung stehen.“ Auch die Baugewerkschaft Garmisch unterstützt den Plan für ein derartiges „Einheimischenmodell“, denn, wie sie in einem Antrag an die Gemeindeverwaltung schreibt, „das Baugewerbe liegt arg darnieder“ und man könnte mit dieser Maßnahme „einerseits Arbeit für das Gewerbe, andererseits Wohnungen herstellen.“ Durch einen Gemüsegarten könnte „die Lebenshaltung wesentlich erleichtert werden“, vor allem, wenn „die Saison im Fremdenverkehr nachlässt.“ Im Juli 1933 wird vom Architekturbüro und Baugeschäft Braun der erste konkrete Plan für eine Kleinwohnsiedlung an der Hausbergstraße vorgestellt. Inzwischen hat die Nationalsozialistische Partei im Deutschen Reich die Macht erobert und an sich gerissen. Es bleibt nicht aus, daß auch im Werdenfelser Land die kommunalen Parlamente nach dem Willen der neuen Machthaber gleichgeschaltet werden. Ohne daß Wahlen abgehalten worden wären, stellen die Nationalsozialisten seit April 1933 in den Gemeinderäten die stärkste Fraktion und besetzen die Bürgermeisterämter mit ihren Parteifunktionären. Die Idee einer vorstädtischen Kleinsiedlung, die in Garmisch in den letzten Jahren der Weimarer Republik so hoffnungsvoll erörtert wurde, scheint schon in den ersten. Monaten der Nazi-Herrschaft in Garmisch ihre Realisierungschance zu verlieren. NS-Bürgermeister Thomma, dessen Vorgänger Ostler aus Gründen der Gleichschaltungspolitik aus dem Amt scheiden musste, schreibt im August des Jahres 1933 an den Deutschen Gemeindetag, daß „an Orten, an denen die Kleinsiedler voraussichtlich künftig keinen Erwerb finden können, Kleinsiedlungen nicht geschaffen werden“ dürften. „Somit scheidet Garmisch für Kleinsiedlungen aus.“ Knapp zwei Jahre später, im Februar 1935, tritt dann freilich eine Verordnung in Kraft, mit der die weitere Förderung des Siedlungsbaus möglich wird. In ihr heißt es: „Die Kleinsiedlung soll in erster Linie solchen Volksgenossen zugute kommen, die berufsmäßig in der gewerblichen Wirtschaft überwiegend tätig zu sein pflegen und somit dazu dienen, den schaffenden deutschen Menschen, insbesondere den deutschen Arbeiter, wieder mit dem Heimatboden zu verbinden.“ Mit dieser Verordnung im Jargon der Blut- und Boden-Ideologie wird im Mai 1935 erstmals der Bedarf an Wohnraum ermittelt. Auf eine Anfrage des Bezirksamtes Garmisch teilt die Gemeinde Garmisch mit, daß etwa zwanzig bis dreißig „Billigstwohnungen für Minderbemittelte“ geschaffen werden müssten. Aus der ursprünglichen „Erwerbslosensiedlung“ entwickelt sich so immer mehr der Gedanke einer „nebenberuflichen Arbeitersiedlung“.

Das Projekt einer Kleinsiedlung für Garmisch-Partenkirchen, das nun schon seit Beginn der Dreißiger Jahre erwogen wird, scheint in den Jahren 1936 und 1937 erneut ins Stocken zu geraten. Die Olympischen Winterspiele 1936 erschöpfen die Kräfte der seit 1. Januar 1935 von Nazi-Gauleiter Adolf Wagner zwangsvereinten Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen. Gleichwohl sind es diese Olympischen Spiele, die mit ihren Heerscharen von zugezogenen Bauarbeitern und zusätzlichem Hotelpersonal den Wohnungsmangel im Olympiaort erheblich verschärfen. Im Mai 1938, nach langen Vorgesprächen und Verhandlungen, hört man erstmals wieder von einem „Garmisch-Partenkirchner Siedlungsvorhaben“. Am 9. November des gleichen Jahres bereits sollen die Häuser und Wohnungen dieser Siedlung bezugsfertig sein. Geplant ist ein umfangreiches Objekt am nördlichen Ortsrand von Garmisch, im „Farchanter Gröben“ an der Reichsstraße Garmisch - Farchant. Drei Eigenheime, 50 Kleinsiedlerstellen und 40 „Volkswohnungen“ sollen dort entstehen. Bauherr und Eigentümer des gesamten Bauvorhabens ist die Münchner gemeinnützige Siedlungsgesellschaft „Oberbayerische Heimstätte“. Nach dreijähriger „Bewährungszeit“ sollen die 90 Wohnungen und Häuser dann an die Bewohner in Eigentum übergehen. Weiter heißt es in einer Zeitungsnotiz: „Die Anträge der in Frage kommenden Siedler liegen bereits bei der Gemeinde, die nach eingehender Prüfung über die Siedlungsfähigkeit der einzelnen entscheiden wird.“ Wie sieht diese „Prüfung“ aus? Jeder Antragsteller auf eine Kleinsiederstelle muss einen „Siedlerfragebogen“ ausfüllen. Ein „Prüfungsausschuss“ aus Vertretern der Nazi-Partei, der Gemeinde und der Heimstätte will zum Beispiel von den Bewerbern wissen: „Gibt Ihre Frau ihre Erwerbstätigkeit bei Bezug der Siedlung auf? Sind Sie auf dem Lande aufgewachsen oder längere Zeit auf dem Lande tätig gewesen? Besitzen Sie Kenntnisse und praktische Erfahrungen in Gartenbau, Obstbau und Kleintierhaltung?“ Neben der beruflichen Stellung wird auch die „politische Eignung“ geprüft. So hat drei Jahre nach Inkrafttreten der Nürnberger Rassengesetze mit ihrer ungeheuerlichen Diskriminierung der jüdischen Bürger in Deutschland auch bei einem Siedlungsvorhaben wie dem Garmisch-Partenkirchner nur der Siedler eine Chance, der nachweisen kann, daß er und seine Frau „deutschen oder artverwandten Blutes“ sind. Gefragt wird auch danach, ob der zukünftige Siedler gedient hat, ob er etwa „gesundheitsbeschädigt als Kämpfer für die nationale Erhebung“ sei, ob und wann er in die NSDAP eingetreten und ob er Mitglied einer nationalsozialistischen Organisation sei. Bestehen gegen einen Bewerber „in politischer, charakterlicher und gesundheitlicher Hinsicht sowie hinsichtlich der siedlerischen Befähigung“ keine Bedenken, dann gilt er „als Siedler geeignet“. Die letzte Entscheidung liegt bei der Ortsgruppenleitung der Garmisch-Partenkirchner NSDAP In den allgemeinen Bestimmungen über staatlichen Wohnungsbau zur Zeit des NS-Regimes heißt es, das Wesensmerkmal der Kleinsiedlung sei, „die vorwiegend gartenbaumäßig zu nutzende Landzulage... Die Siedlungsgebäude müssen einfach, zweckmäßig, dauerhaft und möglichst billig errichtet werden... Sie haben Wohn- und Kochraum, Elternschlafraum, Kinderschlafraum, Wirtschaftsraum, Keller, Kleintierstall, Futterraum und Abort zu umfassen. Die Höchstkosten für Aufbau und Einrichtung einer Siedlerstelle dürfen 7000.- RM nicht überschreiten... Damit die Siedler von Anfang an mit der Siedlung verbunden werden, sollen sie an den zur Errichtung der Siedlung erforderlichen Arbeiten selbst mitarbeiten.“

Im August des Jahres 1938

beginnen die

Rodungsarbeiten auf dem zukünftigen Baugelände am „Farchanter Gröben“.

Die Siedler arbeiten fleißig und tatkräftig, „aus Wald und Wildnis wird

ein Bauplatz“, wie das Garmisch-Partenkirchner Tagblatt die Ereignisse

kommentiert. Der Gemeinschaftsideologie der Nazis folgend, beteiligen

sich in Die Filiale der Bayerischen Vereinsbank Garmisch nimmt sogar als erster Betrieb mit allen Betriebsangehörigen „vom Betriebsführer bis zum Lehrling“ an diesen Arbeiten teil: „19 Männer und sechs Frauen halfen, den Wald zu roden. Heute sitzen sie wieder hinter ihren Bankschaltern. Die Schwielen an ihren Händen erinnern sie an die Stunden der Arbeit, die zu Stunden der Freude wurden, weil sie aus dem Geist der Gemeinschaft geboren wurden.“ Ob dieses hohe Lied der Waldarbeit von allen Mitarbeitern gesungen wurde, wissen wir nicht. Vermutlich war es kaum möglich, sich einer von den Nazi-Funktionären angeordneten „freiwilligen Gemeinschaftsarbeit“ zu entziehen. Mitte August 1938 häufen sich die Aufrufe zur Mitarbeit ebenso wie die Selbstverpflichtungen der verschiedensten NSOrganisationen, „geschlossen zur Gemeinschaftsarbeit für die Siedlung Garmisch-Partenkirchen“ anzutreten. Der NSDAP-Kreisleiter Hausböck fordert am 14. August „alle Parteigenossen des Ortes Garmisch-Partenkirchen sowie alle Walter und Warte der angeschlossenen Verbände und die Männer der Gliederungen der Partei auf, sich am Sonntagvormittag an der Gemeinschaftsarbeit zu beteiligen“. Dabei geht es recht militärisch zu: HitlerJugend, SA und Siedlungsbewerber werden zum Antreten befohlen. Im „Standortbefehl der HJ etwa heißt es: „Am Sonntag, den 21. August 1938, beteiligen sich die älteren Kameraden der HJ an der Gemeinschaftsarbeit des Siedlungsbaus in Garmisch. Antreten mit Pickel und Schaufel und Arbeitskleidung um ½ 7 Uhr vor dem Festsaal. Von hier ab gemeinsamer Abmarsch der Gliederungen. Ich erwarte, daß sich sämtliche älteren Kameraden an dieser Gemeinschaftsarbeit beteiligen.“ Die von den NS-Funktionären befohlene Freiwilligkeit scheint nicht immer so freudig von den Befehlsempfängern aufgenommen worden zu sein, wie sie sich das wohl wünschen mochten. In vorwurfsvollem Ton werden diejenigen, die immer noch nicht „Schulter an Schulter unser neues stolzes Reich“ aufbauen wollen, die sich noch immer nicht zur „wunderbaren Schicksalsgemeinschaft zusammengeschlossen“ haben, darauf hingewiesen, was ihre Pflicht als „Volksgenosse“ des Dritten Reiches ist: „Da bauen sie nun draußen vor unserem Ort eine Siedlung, die vielen Familien unserer schaffenden Volksgenossen ein eigenes Heim, ein Stück Garten, ein Stück deutscher Heimaterde geben soll... Die meisten aber standen bisher abseits, ohne teilzuhaben am frohen Erlebnis der gemeinsamen Arbeit. Darum wollen wir uns freuen, daß wir nun zusammen hinausmarschieren, geschultert den Spaten und geschultert den Pickel, um ein Stück auch unserer Arbeitskraft und Arbeitsfreude dem Werk zu schenken.“ Wer auch diesem Aufruf keine Folge leistet, dem begegnet man mit dem Hinweis auf den „Adel der Arbeit“ und das „Wunder unserer Zeit“. Kreisleiter Hausböck, höchster Funktionär der Nazi-Partei im Kreis Garmisch-Partenkirchen, verabschiedet die am 21. August 1938 zur Siedlerarbeit frühmorgens um halb sieben erschienenen „Direktoren, Arbeiter, Beamte, Angestellte und Männer der freien Berufe“ mit den folgenden Sätzen: „Kameraden, die Vorhersagen der Resl von Konnersreuth, daß es einen Krieg gibt, sind programmgemäß nicht eingetroffen. Wir gehen an die Arbeit, um dem Frieden zu dienen! Adolf Hitler: Sieg Hei!!“

Programmgemäß beginnt der

Krieg Hitlers, der große, alles verschlingende Zweite Weltkrieg,

tatsächlich erst im September 1939. Jetzt, im August 1938, werden alle

Männer und Frauen mit „freiwilligen Gemeinschaftsaufgaben“ beschäftigt

und von den Nazis beruhigt und belogen. Die Seherin von Konnersreuth hat

dennoch mit ihrer Prophezeiung nicht weit danebengegriffen - viele der

Männer, die jetzt im Sommer 1938 mit Spaten und Pickel ausgerüstet sind,

werden den kommenden Krieg, bewaffnet mit Sturmgewehr und Handgranate,

nicht überleben und die Früchte ihrer Arbeit an der Siedlung

Garmisch-Partenkirchen nicht mehr genießen dürfen. „Wiese und Gestrüpp, Baumstümpfe und Schutt“ - so erleben die Helfer im August 1938 den Ort. an dem schon bald mehr als 90 Wohnungen entstehen sollen. „Widerspenstige Wurzelstöcke“ müssen beseitigt werden, damit an diesem Tag „aus wildem Boden eine Straße von 200 Meter Länge und acht Meter Breite ausgestochen“ werden kann. Hohle Phrasen der nationalsozialistischen Propagandasprache stehen am Ende dieses Tages der freiwilligen oder erzwungenen Hilfsbereitschaft. Da ist die Rede vom „Marsch des Sieges, den wir da draußen in gemeinsamer Arbeit errungen haben“ und am Ende seiner Ansprache versichert der NS-Kreisleiter, „daß wir wieder ein Stück Volksgemeinschaft geschmiedet haben“. Mehr als die Reden mag den „Arbeitern der Stirn und den Arbeitern der Faust“ am Farchanter Gröben im leichten Sommerregen das geschmeckt haben, was ihnen verschiedene Garmisch-Partenkirchner Firmen zur Erhaltung des leiblichen Wohls gespendet haben: „Brauereibesitzer Röhrl stiftete 400 Flaschen Bier und 100 Flaschen Limonade. Bäckermeister Maurer gab 45 Wecken Brot und die Metzger gaben Würste: Fink 200 Würste, Ostler, Zugspitzstraße und Ostler, Wettersteinstraße je 30, Sporer 27 und Maier 24 Würste.“ Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen entschließt sich im September 1938, für den Ankauf des Siedlungsgeländes im Farchanter Gröben 20.000.- RM zur Verfügung zu stellen. Zur Herstellung eines dringend benötigten Hochwasserdammes entlang der Loisach hält die Gemeinde einen weiteren Betrag von 27.000.- RM bereit. Und schließlich wird eine Summe von 8000.- RM ausgewiesen, mit der die Wasserleitung zur Siedlung gebaut werden kann. Im Oktober 1938 werden die Siedler erneut zu Gemeinschaftsarbeiten aufgerufen „und zwar an allen Mittwoch-Nachmittagen, an allen Samstag-Nachmittagen und an allen Sonntag-Vormittagen“. Der erste Spatenstich hat stattgefunden, „die Baumeister haben mit ihren Arbeiten bereits begonnen“, heißt es am 7. Oktober 1938.

|

||

|

|

|||

|

|

.jpg)

„Arbeitseinsätzen“ die Mitglieder der Garmisch-Partenkirchner SA-Verbände

und -abteilungen: „Mit Beil, Hacke und Säge ziehen sie täglich

hinaus, und dann hallt der Wald wieder von den Axthieben und dem Klirren

der Hacken“.

„Arbeitseinsätzen“ die Mitglieder der Garmisch-Partenkirchner SA-Verbände

und -abteilungen: „Mit Beil, Hacke und Säge ziehen sie täglich

hinaus, und dann hallt der Wald wieder von den Axthieben und dem Klirren

der Hacken“.