|

|

Alois SchwarzmüllerBeiträge zur Geschichte des Marktes Garmisch-Partenkirchen im 20. Jahrhundert |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

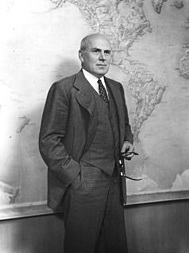

Georg Schütte - Bürgermeister, Demokrat, Mensch

18.

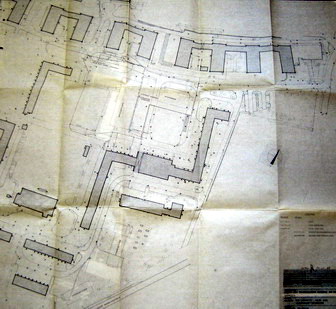

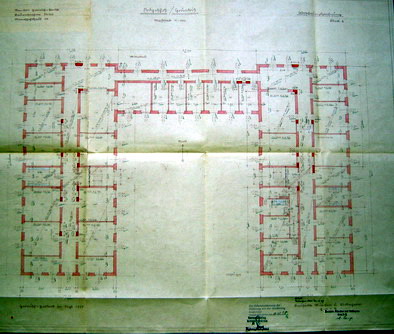

Kreisfreie "Stadt" Garmisch-Partenkirchen? Der Landtag lehnte im Januar 1949 „aus grundsätzlichen Erwägungen" mit knapper Mehrheit Schüttes Antrag auf Freigabe der örtlichen Artilleriekaserne ab. Die Gemeinde wollte sie nutzen zur Unterbringung eines Krankenhauses, eines Altersheimes zur Unterbringung gebrechlicher Menschen aus den überfüllten Flüchtlingslagern, der Schönbacher Geigenbauer und zur Entlastung der Elendsquartiere. „Das Landesflüchtlingsamt schleust auch jetzt noch weiter falsch", kritisierte er scharf und musste einen neuen „A -Transport" mit rund 150 Flüchtlingen ankündigen, der stündlich zu erwarten sei und der im Wirtschaftsgebäude der Artilleriekaserne untergebracht werden sollte. In diesen Tagen wurde auch die Frage heiß debattiert, ob man die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen zur „kreisfreien Stadt" erheben solle oder nicht

Nach der Währungsreform im Juni 1948 begann erneut eine öffentliche Debatte darüber, ob Garmisch-Partenkirchen den rechtlichen Status einer landkreiszugehörigen Gemeinde behalten oder eine kreisfreie Stadt werden sollte. Die Argumente von Bürgermeister Schütte pro kreisfrei:

Ein halbes Jahr später, i

.

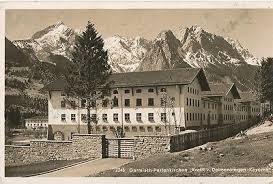

19. Garnisonsfrage: Wohnungen für Flüchtlinge oder für neue deutsche Soldaten? Im Oktober 1950 schlug sich auch in Garmisch-Partenkirchen nieder, was die große Debatte spätestens seit 1948 bestimmte - die Frage der Wiederaufrüstung Westdeutschlands. Nach der Demilitarisierung durch die Vier-Mächte-Verwaltung stand jetzt seit den Gesprächen Konrad Adenauers mit US-Politikern die Remilitarisierung im Raum. Garmisch-Partenkirchen spielte dabei keine wirklich große Rolle - war aber durch die Entscheidung zur Nutzung der alten, 1935 errichteten Artillerie-Kaserne doch wieder irgendwie ins Zentrum der Probleme geraten. Und es sollte eine heftige, langanhaltende Auseinanderersetzung darüber beginnen, wem und unter welchen Bedingungen die ehemalige Artilleriekaserne in der Breitenau zur Verfügung stehen sollte. Denn diese Kaserne war inzwischen Wohnraum und gleichzeitig auch Produktionsort für Menschen geworden, die endgültig Fuß fassen wollten in ihrer neuen Heimat. I m Oktober 1950 war auch der Gemeinderat Garmisch-Partenkirchen mit dieser Frage befasst. Bürgermeister Schütte erklärte in der Sitzung, er habe den persönlichen Eindruck, "dass man den Fragenkomplex Artilleriekaserne sowohl bei den deutschen Regierungsstellen wie auch bei den Amerikanern für eben so schwierig erachte wie wir selbst." Er schilderte die historische Entwicklung der Artilleriekaserne,

Im Kreisflüchtlingsausschuss wurde heftig um neuen Wohnraum gerungen. Schütte teilte mit, dass die Gemeinde bereit sei, im Falle der Räumung 150 Wohnungen zu bauen. Das Problem der weiteren 150 fehlenden Wohnungen war aber aus Schüttes Sicht nicht so einfach zu lösen. Auch Verhandlungen mit dem bayerischen Staatssekretär für Wohnungsfragen Prof. Theodor Oberländer - von 1953 bis 1960 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte im Kabinett Adenauer - brachte für die Artilleriekaserne keine Lösung. Mitte des Jahres 1951 war die Frage so zwingend geworden, dass in Garmisch-Partenkirchen offen protestiert wurde. Eine große öffentlichkeitswirksame Versammlung mit rund 2000 Teilnehmern unter dem Motto "Die Zukunft von Garmisch-Partenkirchen ist in Gefahr" richtete sich gegen eine neue Garnison am Ort. August Vogel, Vorsitzender des Bürgerausschusses, machte deutlich, man wende sich nicht gegen die Verteidigungsmaßnahmen der Bundesregierung. Man wehre sich aber dagegen, dass in dieser Frage bisher die Gemeinde "rücksichtslos umgangen" worden sei. Es habe sich schon immer als problematisch erwiesen, Erholungssuchende und motorisierte Truppen nebeneinander zu stellen. Außerdem seien durch die übende Truppe neue größere Übungsplätze notwendig - ein Dorn im Auge der Landwirtschaft. Bürgermeister Schütte betonte in seinem Beitrag, dass die Flüchtlingsfrage mit der Freimachung der Kaserne ein großes, weltpolitisches Problem berühre. Vor allem dürfe man den Flüchtlingen nicht ihre derzeit günstigen Wohnungen nehmen, zumal die Gemeinde mit den Grundstücken in Burgrain einen letzten Bauplatz besitze. Schütte informierte über seine Kontakte zur Dienststelle Blank in Bonn und zur Regierung in München. Dort habe er erfahren, dass man "auch nichts wisse." Unterstützung gegen die Errichtung einer Garnison kam auch vom Hotel- und Gaststättengewerbe, von der Industrie- und Handelskammer Oberbayern sowie durch den Deutschen Gewerkschaftsbund und seinen regionalen Vertreter Josef Pfadenhauer. Auch Bundestagsabgeordneter Franz Josef Strauß, unterstützte die Forderungen und wies darauf hin, dass sich weitere Kasernenmöglichkeiten finden würden. In Garmisch-Partenkirchen könne eine ganz andere Atmosphäre herrschen, "wenn man hier keine Uniformen sähe." Mehrfach habe die Dienststelle Blank in einem schlechten Stil, schlechter als es früher selbst bei der "Reichsleitung" üblich gewesen sei, über den Kopf der Regierung hinweg entschieden. Nach langer Diskussion wurde eine vom Bürgerausschuss vorbereitete Resolution verabschiedet: "Die auf der Protestversammlung zusammengekommenen Einwohner von Garmisch-Partenkirchen in Übereinstimmung mit allen demokratischen Parteien, sämtlichen Gemeinderäten und allen hier bestehenden wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Organisationen erheben schärfsten Protest gegen die Absicht, Garmisch-Partenkirchen als Deutschlands anerkanntesten internationalen Fremdenverkehrsplatz neuerdings zur Garnisonsstadt zu machen. Garnison und internationaler Fremdenverkehr sind miteinander unvereinbar und dadurch wäre alle geleistete Wiederaufbauarbeit des Olympiaortes vernichtet. Die Einwohner Garmisch-Partenkirchens bitten in letzter Stunde den Bund, das Land Bayern, die US-Regierung und Armee von diesem Abstand zu nehmen und die Vernichtung des Fremdenverkehrs als wirtschaftliche Grundlage des Ortes zu verhindern. Eine Räumung der Artilleriekaserne darf nur dann durchgeführt werden, wenn die entsprechenden Ersatzbauten in Garmisch-Partenkirchen ausgeführt sind." Schütte hatte zuvor erfahren, dass die Behörden für den 1. April 1952 bereits einen Räumungstermin für die Artilleriekaserne ins Auge gefasst hatten. Schüttes Verbindungen nach München waren auf Grund seines früheren Landtagsmandats sehr hilfreich. Von Wilhelm Hoegner, stellvertretender Ministerpräsident und Parteifreund konnte er freilich nur erfahren, dass auch er über die Kasernenräumung "nur durchs Fenster" wisse. SPD-Fraktionsvorsitzender Dr. Waldemar von Knoeringen gab die beunruhigende Auskunft, "dass die Oberste Baubehörde bereits mit der Ausarbeitung der neuen Bauprojekte beschäftigt" sei. Schütte platzte der Kragen: "Die Schaffung einer Garnison am Olympiaort sei ein äußerst harter Schlag!" Im Gemeinderat zogen jetzt fast alle an einem Strang: Hanns Kilian (Wirtschaftsbund) sagte, schon 1935 sei das Hotelgewerbe gegen die Errichtung von Kasernen gewesen. Gemeinderat Paulus (CSU) meinte gar, es müsse hier "eine heilige Kampfstimmung kommen, da es sich hier um wesentliche Fragen unserer Existenz handelt. Einheimische und Flüchtlinge müssen jetzt an einem Strang ziehen, denn Garmisch-Partenkirchen darf nie Garnison werden." Bürgermeister Schütte sah schon den Zusammenbruch des Fremdenverkehrs vor Augen. Seine verzweifelte Stimmung zeigte sich in einer Rücktrittsdrohung: "Wenn er es nicht als Feigheit ansehen würde, die Gemeinde jetzt im Stich zu lassen, dann würde er sein Mandat sofort niederlegen und auch dem Gemeinderat eine gleiche Handlungsweise empfehlen." Inzwischen hatte sich auch die Dienststelle Blank von der Wichtigkeit des Falles Garmisch überzeugt. Bürgermeister Schütte besuchte US-General Dwight D. Eisenhower, den Oberkommandierenden der Atlantischen Streitkräfte.

Nach dem Besuch berichtete er, Eisenhower

habe sich

begeistert über Garmisch-Partenkirchen und seine landschaftlichen

Schönheiten geäußert. Der General habe ihn darin

bestärkt, die Verhinderung der Räumung der Artilleriekaserne

weiter zu

betreiben.

Nach einem Besuch in Bonn bei amerikanischen und deutschen Dienststellen, denen er jeweils in Gutachten gegen die Errichtung einer Garnison im Fremdenverkehrsort vorgelegt habe, hätten sich auch diese Dienststellen der Argumentation des Bürgermeisters nicht verschlossen. Die Bemühungen Schüttes, seiner Berater und vieler Bürgerinnen und Bürger wurden schließlich belohnt. Ein Schreiben der Dienststelle McCloy, Hoher Kommissar der USA in der Bundesrepublik Deutschland, wurde von der Gemeinde mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. McCloy versicherte darin dem Garmisch-Partenkirchner Bürgermeister, dass die US-Stellen kein unmittelbares Interesse an der Artilleriekaserne hätten. Im Oktober 1952, Schütte war inzwischen nicht mehr Bürgermeister, sondern Mitglied des Gemeinderats, kam es im Gremium zu einer Auseinandersetzung mit Josef Zwerger, seinem Nachfolger im Amt des Bürgermeisters. Zwerger hatte sich darüber geärgert, dass die Presse über den Beschlagnahmeverzicht, den Schütte noch erreicht hatte, berichtete. Schütte erwiderte: "Diese politische Eifersucht, die da scheinbar auftritt, kommt mir sehr sonderbar vor. Die Dinge lägen doch offensichtlich so, dass er (Schütte) in der Angelegenheit Artilleriekaserne den ganzen Stoß von Seiten der Flüchtlinge auffangen und büßen musste." Gemeinderatskollege Schmid ergriff Schüttes Partei und rief: "Das ist eine sonderbare Erscheinung, dass der Bürgermeister (Zwerger) den Gemeinderäten zumutet, dass sie zuerst ihn fragen sollen, bevor sie etwas in der Zeitung veröffentlichen wollen. Das ist ein Weg zur Diktatur in der Demokratie." In der Kasernenfrage hatte Schütte eine klare Position vertreten und deshalb auch für Garmisch-Partenkirchen sein Ziel erreicht - die Kaserne blieb frei für ihre Bewohner, die spätere Bundeswehr machte um den Kurort zunächst einen großen Bogen. Erst nach 1959 wurde der Stab der 1. Gebirgsdivision nach Garmisch-Partenkirchen verlegt - das Personal kam weitgehend in die alte Jägerkaserne, Fahrzeuge in die ehemaligen Stallungen der Artilleriekaserne.

20. "Naturfreunde" gegen

"Alpenverein" - Auseinandersetzung um Kraftwerk Werdenfels

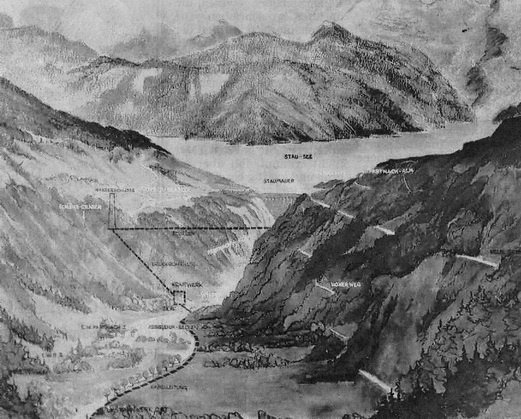

Eine Interessengemeinschaft bestehend aus dem Markt

Garmisch-Partenkirchen, den Isar-Werken und örtlichen Kraftwerksbetreibern

schloss sich Anfang 1948 zur Errichtung eines Wasserkraftwerks am

Südausgang der Partnachklamm

zusammen. Die Ziele der Gemeinschaft waren anspruchsvoll

und nicht ganz frei von Widersprüchen: Erhaltung der Naturschönheiten und

des natürlichen Wasserhaushalts auf der einen Seite, andererseits Förderung des örtlichen Strombedarfs und

Garantie der sicheren Stromerzeugung.

Schon im März 1948 lagen die konkreten Baupläne bei

der Obersten Bayerischen Baubehörde in München vor. Durch Ausnützung der

Wasserkraft von Partnach und Ferchenbach sollte ein Speicherkraftwerk

errichtet werden, das den Spitzenbedarf von Garmisch-Partenkirchen decken

konnte. Am Ende der Klamm wollte man eine Staumauer errichten, hinter der

ein Stausee für ca. 30 Millionen cbm Nutzwassermenge entstehen

sollte. Ein etwa 900 Meter langer Stollen sollte zum Kraftwerksgebäude beim

Gasthof Wildenau führen. Eine Kraftwerksleistung von 15000 kW mit

einer jährlichen Stromerzeugung von 30 bis 40 Millionen kWs wurde

errechnet. Damit wollte man vor allem den Spitzenbedarf im Winter decken.

Recht optimistisch wurde die Situation

auch angesichts Landschaft beurteilt. So heißt

es in einer Beschreibung des Bauwerks,

"die landschaftliche Schönheit und die Größe des

Naturschauspiels der Partnachklamm sind so gewaltig, dass diese durch den

Bau des Kraftwerks nur wenig gestört werden dürften." Zusätzlich

erhofften die Projektplaner von einem 4,6 km langen Stausee mitten im

Hochgebirge die Entstehung eines neuen Anziehungspunktes für den

Fremdenverkehr in Garmisch-Partenkirchen.

Auf diese Erwartungen dürften auch

die Gedanken des Garmisch-Partenkirchner Bürgermeisters Georg

Schütte gerichtet gewesen sein, wenn er sich vom

"kommunal-realistischen Standpunkt aus" für das Kraftwerk einsetzte.

"Wenn wir einen Weg finden könnten, um anderswo Strom herzubekommen, würde

ich auch gegen das Kraftwerk stimmen", betonte er im Gemeinderat

1949. Aber bisher habe er noch keinen Vorschlag erhalten. Und fügte hinzu:

"Ich verkenne nicht die ethische Aufgabe des Naturschutzes, ich bitte

jedoch darum, auf der anderen Seite nicht nur einseitiges Interesse ohne

Realismus zu vertreten."

Gemeinderatsmitglied und Rechtsanwalt Dr.

Carl Roesen wandte sich zwar gegen "egozentrisch eingestellte

Naturfreunde", prophezeite aber, man werde sich einigen. Und fragte:

"Das Wesen der Klamm ist der tiefe Einschnitt und das Tosen des die

Berge überwindenden Wassers. Wie soll das beeinträchtigt werden durch eine

Mauer außerhalb der Klamm?" Auch Schütte blieb bei seiner Haltung und

bedauerte, dass die frühere Selbständigkeit in der Energieversorgung

in den 30er Jahren

an

die Isarwerke verlorengegangen sei; diese Abhängigkeit könne und müsse

durch eigene Initiative zurückgewonnen werden.

Die Debatte ging weiter. Für Schütte blieb das

Hauptproblem "Wie können wir Strom

bekommen?"Im Dritten Reich seien die beiden Kraftwerksbesitzer

Pöttinger und Döllgast daran gehindert worden, an Loisach und

Partnach weitere Stromerzeugung zu ermöglichen. Steigendes

Bevölkerungswachstum hatte erhöhten Strombedarf zur Folge: Der lag 1930

bei 1,9 Millionen kWh und war jetzt 1948 auf 12,3 Millionen kWh

angestiegen - rechnete man Kreuzeckbahn, Zugspitzbahn und Eisstadion mit

ein, dann sogar auf 20 Millionen kWh. Darin begründete er die

Notwendigkeit, dass "eine gewisse

Selbständigkeit in der Stromversorgung" wieder zurückgewonnen werden musste.

Schließlich versicherte er, er habe nicht und werde auch seine

Hand nicht dazu hergeben, "einer Sache endgültig zuzustimmen, solange

nicht alle Für und Wider auf einen größtenteils zufriedenstellenden Nenner

gebracht sind."

Unterstützung kam von vielerlei Seiten.

Die örtliche Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und

Verkehr (ÖTV) nahm in einer Resolution Stellung. Darin setzte

sie sich für das Kraftwerk Werdenfels ein, weil sie darin eine

"volkswirtschaftlich wertvolle Produktion zum Aufbau unserer zerrütteten

Wirtschaft" sah. Bei 2200 Arbeitslosen im Landkreis sei es

unverantwortlich, die aus ERP-Mitteln zur Verfügung stehenden 25 Millionen

DM nicht zu ergreifen, sondern ungenützt abwandern zu lassen. Richard

Buder vom Touristenverein "Naturfreunde" betonte, dass

sein Verein sich zwar grundsätzlich für die Natur einsetze, jedoch bei

diesem Projekt den volkswirtschaftlichen

Notwendigkeiten weichen würde. Aber auch die Gegener meldeten sich mit dem

Alpenverein um Alois Adam und

Schnitzschuldirektor Blümel zu Wort: "Der Naturschutz solle

unbedingt die Hand auf dem Projekt halten. Der Alpenverein werde nie von

seinem Standpunkt abgehen."

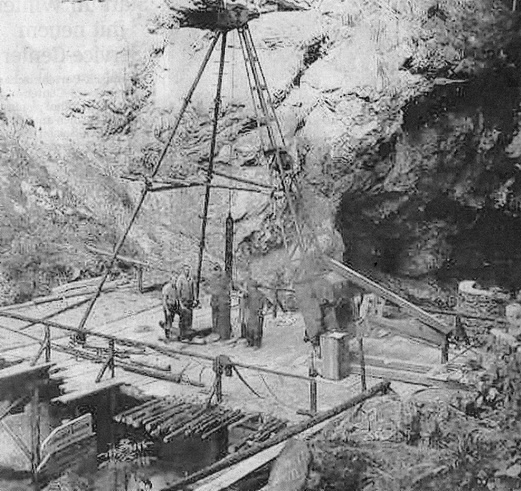

Heftige öffentliche

Diskussionen (unten) und Geologen bei ihrer Arbeit (oben) am Kraftwerk

Schlagzeile im Garmisch-Partenkirchner Tagblatt

Das Ende des Projektes kam nach einer

Protestkundgebung im "Rassen", zu der der

Volkstrachtenverein "Werdenfelser Heimat" eingeladen hatte. Professor

Carl Reiser, hochgeachteter Maler aus Partenkirchen, ergriff das Wort und

sagte, dass die Klamm als "eine der beeindruckendsten in den

europäischen Alpen überhaupt mit der Errichtung der Betonmauer zunichte

gemacht wird."

Bürgermeister Schütte stemmte sich dagegen und sagte, vor einem Jahr habe man das Projekt zum

ersten Mal öffentlich zur Diskussion gestellt. Doch bis heute sei kein

einziger Einwand erfolgt. Erst jetzt habe das Für und Wider

gezeigt, wie rege das Interesse an dem Projekt sei. Schütte bekräftigte

seine Haltung: "Die heutige schwierige Stromlage erfordere eine

Lösung, die allen Teilen gerecht wird. Die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen

würde nie ein Elektrizitätswerk bekommen, wenn es jetzt nicht die

Gelegenheit ausnütze."

Einwände gegen das Kraftwerk Werdenfels kamen schließlich von so

vielen Seiten, dass man sich für die Abkehr von den Plänen entschied,

dafür aber die neueren Pläne zur Errichtung des Sylvenstein-Speichers an

der Isar unterstützte. Schütte freilich blieb skeptisch und zweifelte an

der Fertigstellung dieses Bauwerks. Schütte darf man wohl noch nicht messen am gegenwärtigen Umwelt- und Naturbewusstsein. Sein Motiv war die zentrale und drängende Frage, wie kann nach der Katastrophe des Weltkriegs die Wirtschaft in Garmisch-Partenkirchen wieder gestärkt werden, wie kann die Arbeitslosigkeit bekämpft werden, wie kann man den Fremdenverkehr wieder möglich machen. In allen Antworten war er ein überzeugter und überzeugender Sozialdemokrat.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)