|

|

Alois SchwarzmüllerBeiträge zur Geschichte des Marktes Garmisch-Partenkirchen im 20. Jahrhundert |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

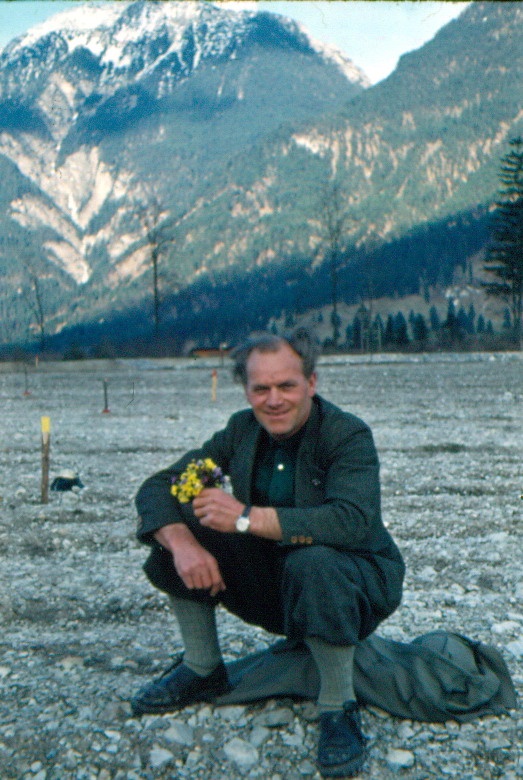

Georg Schütte - Mensch, Demokrat, Bürgermeister

13. Gegen bürokratische Lösungen - für aktive Beseitigung der Wohnungsnot Der Haus- und Grundbesitzerverein übte in diesen Tagen scharfe Kritik an der örtlichen Wohnsituation. Bürgermeister Schütte entgegnete, der Gemeinde könne kein Vorwurf gemacht werden, da die Wohnungspolitik nicht Aufgabe des gemeindlichen Wohnungsamtes, sondern des Kreiswohnungsamtes sei. Die örtlichen Missstände seien bei der seit Jahren betriebenen falschen Belegungspolitik zu suchen, die zu einer Überbelegung des Ortes geführt habe. Nach einer Statistik des Landesflüchtlingskommissariats betrage der Prozentsatz der Zugewanderten (Flüchtlinge, Evakuierte und DP´s) gegenüber der einheimischen Bevölkerung in Bayern 26,78%, Oberbayern liege bei 26,68%, der Fremdenverkehrsort Garmisch-Partenkirchen dagegen bei 36,75% (!) - also ca. 11% über dem Landesdurchschnitt. Eine Lösung dieses Problems sei einzig und allein durch Neubauten zu erzielen. Ein Beispiel für diese

Belegungspolitik zeigte

der Hochland-Bote im April 1946: Unter der Überschrift „Ostern in der

neuen Heimat“ wurde von einem Flüchtlingszug berichtet,

der aus der Tschechoslowakei von Mies bei Pilsen kommend in

Garmisch-Partenkirchen eingetroffen war: "Der Transport, es ist der

dritte, brachte 144 Männer, 280 Frauen und 183 Kinder in das

Loisachtal...

49

Facharbeitern, vorwiegend Maurern und Zimmerleuten, wurde

Garmisch-Partenkirchen als Wohnort zugewiesen." Es wurde zu

tatkräftiger Hilfe aufgerufen, "das schwere Los dieser Vertriebenen und ihr

Fußfassen in der neuen Heimat zu erleichtern." Das war

leichter geschrieben als getan. Dazu kam die Situation des Fremdenverkehrs nach 1945. Schütte stellte seine Lage als Zwickmühle dar: Er sei vor die Wahl gestellt worden, entweder "Aufnahme von Flüchtlingen oder Übernahme des US-Recreational Centers." Obwohl er sich für das letztere entschieden habe, habe „man von Regierungsseite Ströme von Flüchtlingen eingeschleust und damit die hiesige Fremdenverkehrswirtschaft gelähmt.“

Mehrfach wurde Alfred Hammer, Leiter des kommunalen Wohnungsamtes, zur örtlichen Wohnungssituation befragt. Er verglich die Lage in Garmisch-Partenkirchen mit einem Konkurs, auf dessen Aktivseite so gut wie nichts steht, während auf der Passivseite drei große Forderungen unübersehbar gegeben sind - erstens die des Hotel- und Gaststättengewerbes, zweitens die der Haus- und Grundbesitzer sowie drittens die Forderungen der vielen Wohnungssuchenden und der in Elendsquartieren untergebrachten Menschen. Für Schütte war der einzige Weg aus der Not der Wohnungsneubau: "Mit den bürokratischen Mitteln der Zuzugsgenehmigung und des Wohnungszuweisungsscheines könne der Mangel allenfalls verteilt, aber nicht beseitigt werden." An der Jahreswende 1948/49 appellierte er in seinen Neujahrsgrüßen an die Garmisch-Partenkirchner Bürger, den Mut nicht zu verlieren und die Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Er schrieb: „Wenn wir auch aus der Vergangenheit hart die Lehren aus allem Falschen ziehen müssen, so müssen wir uns doch aufraffen, uns selbst zu helfen... Der Begriff „Nächstenliebe“ muss eine wahre Realität sein und nicht nur ein billiges Lippenbekenntnis." Erst wenn jeder erkenne, dass er sich nicht allein oder nur seinen Berufsstand retten könne, sei die Atmosphäre geschaffen, die man brauche, um alle Fragen - auf das Gesamtwohl gerichtet - lösen zu können. Dies sei die unerbittliche Lehre, die man aus dem Jahre 1948 ziehen und mit der das Jahr 1949 beginnen müsse: "Je entschlossener wir uns aufraffen, unsere Armut selbst zu bekämpfen, umso mehr verpflichten wir damit die Weltöffentlichkeit, uns den Frieden zu geben, den wir brauchen."

Ein weiterer örtlicher Brennpunkt waren die Auseinandersetzungen um das Holzrecht. Als Landtagsabgeordneter protestierte Schütte an der Spitze einer Werdenfelser Delegation im zuständigen Ministerium. Die Sache, um die es ihm ging: Die Forstämter lehnten nach dem Krieg Anträge auf das traditionelle Holzrecht häufig mit der Begründung ab, das Haus sei „entfremdet“. Die aus dem Jahre 1577 stammende 1. Waldordnung war schon 1937 durch NS-Verordnung zugunsten volkswirtschaftlicher Zwecke, letztlich für die Rüstungsindustrie eingeschränkt worden. Die Begründung der "Rechtler": Ein Anwesen, das vielleicht nicht mehr ganz seinem früheren Zweck diene, weise aber nach wie vor die gleiche „Hausnotdurft“ auf. Auch bei einer Kundgebung 1950 in Garmisch-Partenkirchen spielte das Thema Holzrechte eine wichtige Rolle. Der bayerische SPD-Vorsitzende Waldemar von Knoeringen forderte zusammen mit Bürgermeister Georg Schütte die Aufhebung der NS-Nutzholzverordnung vom 1. Januar 1937 und die Wiederherstellung der alten bayerischen Forstrechte. Die „Rechtler“ sollten wieder in ihre alten Rechte eingesetzt werden. So geschah es dann mit wenigen zeitgemäßen Änderungen. Im gleichen Jahr wählte das VHS-Kuratorium Bürgermeister Georg Schütte einstimmig zum Präsidenten der Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen.

14.

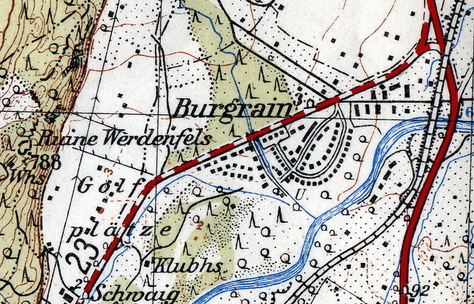

Genossenschaftliche Selbsthilfe in Burgrain - Neue Siedlung und Heimkehrersiedlung Schüttes Appell an die Garmisch-Partenkirchner, den Mut nicht zu verlieren, war erfolgreich. An Frauen und Männern, die den Gedanken der Selbsthilfe als Beitrag zur Lösung des Wohnungsproblems in Garmisch-Partenkirchen aufgreifen wollten, fehlte es nicht. Sie fanden sich nach dem Kriegsende zusammen und gründeten im Jahre 1949 eine Wohnungsbaugenossenschaft. Probleme standen den Siedlungsprojekten noch genug im Wege - keine geeigneten Bauplätze, „die forsteigene Grundstücke mit Weiderechten belegt“, kaum Baufacharbeiter für örtliche Siedlungsvorhaben, Probleme mit der Finanzierung. Dr. Helmuth Lüdecke, Leiter des Landkreis-Arbeitsamtes, musste mitteilen, dass eine Finanzierung der Bauvorhaben durch die Arbeitsverwaltung in Garmisch-Partenkirchen nicht möglich sei. Die Arbeitslosenquote liege hier bei 4 Prozent und deshalb könne die Vergabe von Notstandsarbeiten für die Siedlungen von der Arbeitsverwaltung nicht finanziert werden. Die „Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Garmisch-Partenkirchen“, am Anfang des Jahres 1949 trotz aller Schwierigkeiten ins Leben gerufen, überwand alle diese Widerstände. An der Spitze ihrer Vorstandschaft stand Kurt Fritsch, Aufsichtsratsvorsitzender wurde Peter Maier. Ein Forstareal zwischen Sonnenbichl-Siedlung und Farchanter Siedlung in der Nachbarschaft des Golfplatzes wurde der Genossenschaft angeboten. So ganz zufrieden war man von Seiten der „Gemeinnützigen“ mit diesem Gelände nicht, „da dieses Gebiet infolge des hohen Grundwasserstandes als Baugrund ungeeignet" sei. Andererseits war der Quadratmeterpreis für die Baugrundstücke mit 1.- DM je Quadratmeter verlockend günstig. Die Genossenschaft bemühte sich um gute Kontakte zur Gemeinde und zu Bürgermeister Schütte. Schon im April 1949 teilte sie ihren Mitgliedern mit, in Burgrain könne man nun bauen und mit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit sei auch die Voraussetzung gegeben zur finanziellen Förderung der Wohnungsbaugenossenschaft durch die Marktgemeinde. Der Gemeinderat stellte als Anschubfinanzierung 200.000.- DM zur Verfügung. Erste konkrete Pläne lagen im Mai 1949 vor: „Die im Projekt vorgesehenen Wohnungen bestehen aus 2 Zimmern, Küche, Waschküche mit evtl. Bad, Keller, Holzschuppen, für 2 - 4 Personen u. evtl. 3 Zimmer, Küche usw. für 5 u. mehr Personen. Jeweils sind ca. 200 qm Land für Garten vorgesehen.“ Ein Anteil an der Wohnungsbaugenossenschaft kostete 300.- DM. Für eine Doppelhaushälfte mit 56 qm Wohnfläche mussten zehn Anteile erworben werden.

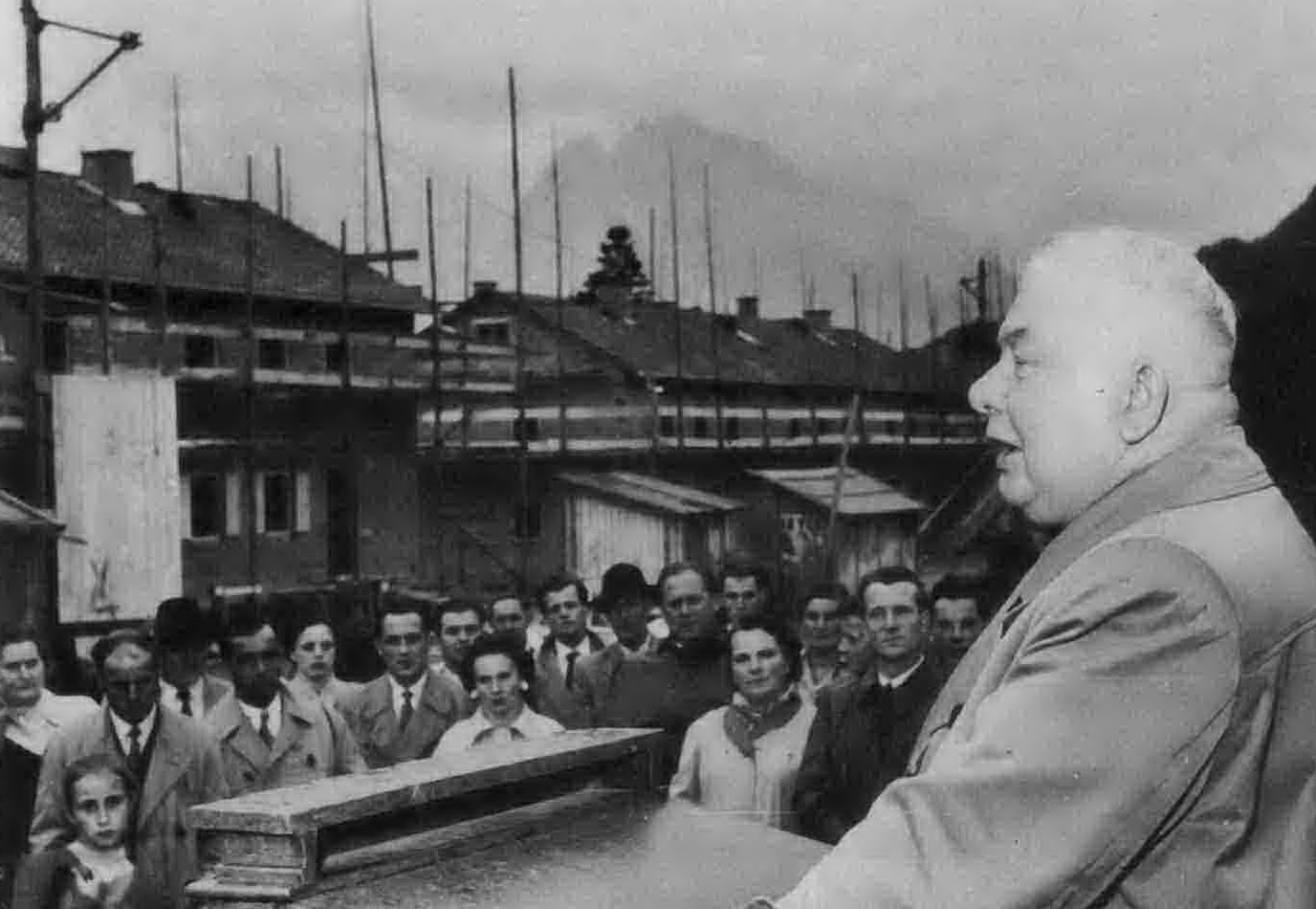

Im Juni 1950 war es dann soweit: Die neue Siedlung in Burgrain feierte Richtfest mit Vorstand Kurt Fritsch, Architekt Werz, Bürgermeister Schütte, US-Resident Mr. Roessler und Gemeinderäten, Maurern, Zimmerern, Dachdeckern - nicht zuletzt mit den glücklichen zukünftigen Bewohnern selbst. Der Architekt betonte, dass man mit dem Entwurf der Siedlungshäuser dafür gesorgt habe, „dass die Kinder der Familien, die hier wohnen sollen, einmal groß werden können, ohne dass sich daraus neue Wohnungsprobleme ergeben." Besonderen Dank richtete Fritsch an die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen mit ihrem Bürgermeister. Schütte versicherte, sich weiter für „wohlwollende Förderung der Ziele der Genossenschaft“ einsetzen zu wollen. Die Hoffnungen vieler Menschen nach Not und Elend, nach Gefangenschaft und Vertreibung doch noch ein Stückchen Heimat ihr Eigen nennen zu dürfen, erfüllten sich jetzt in Burgrain. Insgesamt sind mehr als 100 Sozialwohnungen und 20 Doppelhaushälften entstanden Dazu kamen bereits 1953 erste Überlegungen für eine „Heimkehrersiedlung am Lahnewiesgraben“. 35 Heimkehrer aus Garmisch-Partenkirchen suchten neuen Wohnraum. Vorerst waren 20 Wohnungen geplant, die durch eine Art "doppelte Selbsthilfe" der Siedler entstehen sollten - kein Siedler arbeitete zunächst an seinem eigenen Haus, seiner eigenen Wohnung. Erst nach Fertigstellung des gesamten Bauprojekts sollten Häuser und Wohnungen vergeben werden. Fünf Doppelhäuser mit je vier Wohneinheiten bei einer Gesamtbausumme von etwa 300.000.- DM waren geplant. Schwierig war wieder einmal die Beschaffung eines kostengünstigen Bauplatzes. Die Gemeinde verwies die neuen Siedler zunächst auf das Gelände am Lahnewiesgraben; es sei allerdings erst dann bebauungsreif, wenn der Lahnewiesgraben gezähmt sei. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim erklärte, dass es der Bebauung des in Aussicht genommenen Grundstückes nur zustimme, wenn „wenigstens der Unterlauf des Lahnewiesgrabens verbaut“ werde. Im August 1954 wurde die Regulierung des Lahnewiesgrabens in Angriff genommen und bald schon abgeschlossen. Damit war ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Heimkehrersiedlung getan.

Der Markt Garmisch-Partenkirchen konnte von der Staatsforstverwaltung ein 32.000 qm großes Grundstück am Lahnewiesgraben zum Preis von 1. DM/qm für Siedlungszwecke im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus erwerben. Die Verbände der Heimkehrer und der Kriegsgeschädigten bewarben sich um Anteile an diesem Grundstück. Im Juli 1955 legte der Gemeinderat einen Bebauungsplan vor und der „Siedlungsgrund am Lahnewiesgraben wurde verteilt." Der VdH (Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermisstenangehörigen Deutschlands, gegründet 1950) erhielt 7340 Quadratmeter, der VdK (Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands, gegründet 1950) 6646 Quadratmeter. Bevorzugt wurden kinderreiche Familien, „die sich erfahrungsgemäß sehr schwer tun, unterzukommen“. Die Marktgemeinde behielt sich das Recht vor, mitzusprechen, „wenn die erbauten Eigenheime einmal zum Verkauf angeboten würden, um auf diese Weise eventuellen Spekulationen vorzubeugen." Ein Einheimischenmodell also, auch wenn der Begriff damals noch nicht erfunden war.

Die Leitung des

Bauvorhabens Die Leitung des Bauvorhabens

„Heimkehrersiedlung am Lahnewiesgraben“

lag in den Händen der dritten Burgrainer Siedlergeneration.

Vorstand des Siedlerausschusses war Fritz Rehsen, Siedlungsobmann

Ernst Bernhard, Architekt Alois Häusler; weitere Mitglieder waren

Fritz Gais und Fritz Sattler.

In Murnau stationierte amerikanische Soldaten halfen mit schweren Bulldozern, das Gelände in kurzer Zeit kostenlos baureif einzuebnen. „Freudestrahlend", so berichtete die Lokalzeitung, „stehen die Männer vom VdK und vom VdH dabei und beobachten, was die moderne Technik hier zu leisten vermag". Immerhin: Elf Jahre nach Kriegsende leisteten amerikanische Soldaten mit ihren „Maschinen-Elefanten“ ehemaligen deutschen Soldaten beim Bau ihrer neuen Heime großzügige Hilfe. Zwei Siedlungen konnten hier entstehen: 20 Wohnungen des VdK, 24 Wohnungen des VdH.

Im April 1956 erfolgte

der erste Spatenstich für die Heimkehrersiedlung am Lahnewiesgraben mit

24 Wohnungen. Robert Decker, Vorsitzender des VdH-Kreisverbandes lobte das Bauwerk als

"soziale Tat", weil die Angehörigen der Siedlergruppe Wohnungen

nicht nur für sich selbst schaffen, "sondern weil sie damit zugleich

den immer noch schwer eingeengten Wohnungsmarkt für die Allgemeinheit

entlasten helfen“. Mit den beiden Kleinsiedlungen des VdK und des VdH begann Burgrain nun über die Bundesstraße hinweg nach Norden zu wachsen. Dass Richtfest für die insgesamt 44 Wohnungen am Lahnewiesgraben feierten die Siedler im Juli 1957 in Anwesenheit des damaligen Bundesverteidigungsministers Franz Josef Strauß - Walter Knapp begrüßte ihn als „Protektor und Förderer dieses Siedlungswerkes“. Landrat Renk äußerte die Hoffnung, dass diese Siedlung den Wohnungsmarkt entlasten helfe. Bürgermeister Schütte begrüßte die persönliche Initiative der Siedler, die nicht lange mit dem Schicksal gehadert, sondern sich ein Heim geschaffen hätten. Er war "um jeden dankbar, der heute bemüht ist, die Fehler von einst zu vermeiden“.

15. Schütte setzt sich für Heimatvertriebene

ein Erlebnisse ihrer meist grausamen Vertreibung aus der Heimat machten manche Vertriebene und Flüchtlinge zu gnadenlosen Richtern über ihre Peiniger - vor allem in Zeiten der offiziellen Entnazifizierung in Deutschland. Aus manchen Tätern waren Opfer geworden und nun wollte mancher nicht verstehen, warum die Entnazifizierung auch für sie gelten sollte. Eine der lautstärksten Forderungen war daher das Verlangen nach politischem Freispruch für die Heimatvertriebenen. Dieser Gedanke widersprach allen Grundsätzen der Entnazifizierung. In einer Flüchtlingsversammlung im März 1947 erklärte Bürgermeister Schütte die Forderung nach einer allgemeinen politischen Amnestie für Flüchtling für "abwegig". Er wies dabei auf die zweifelhafte Rolle hin, die weite Kreise der Sudetendeutschen zur Zeit des nazistischen Henlein-Periode gespielt hatten: „Diese Erinnerung mag manchem ehemaligen Sudetendeutschen etwas peinlich sein." Auch die, dass das aktive Sudetendeutschtum 1933 und später in seiner Mehrheit im Lager des Nationalsozialismus stand.. Im Dezember 1948 wurde die erste Weihnachtsmesse der Heimatvertriebenen in Garmisch-Partenkirchen eröffnet. In seinem Grußwort sagte Bürgermeister Schütte: „Der hinter uns liegende unglückselige Krieg und die Nachkriegs-Weltpolitik stellen uns Deutsche vor schwere Aufgaben. Das Problem der Probleme ist die Flüchtlingsfrage.“ Alle sind verpflichtet, hier mitzuhelfen, um sie zu einer befriedigenden Lösung zu bringen. Wenn die Flüchtlinge bei uns in Garmisch-Partenkirchen durch Selbsthilfe mit beisteuern, so verdiene dies größte Achtung. Er wies darauf hin, dass die Kriegsfolgeerscheinungen auch an Garmisch-Partenkirchen nicht spurlos vorübergegangen seien: „Ich freue mich ganz besonders, dass die Initiative zu der Messe einzig und allein von den Flüchtlingen ausging, die damit bewiesen haben, dass sie sich gleichwertig in den Aufbau ihrer neuen Heimat eingeschaltet haben." diese bisher größte Flüchtlingsmesse zeige, dass Garmisch-Partenkirchen nicht nur als Wintersportplatz einen Namen in Bayern verdiene.

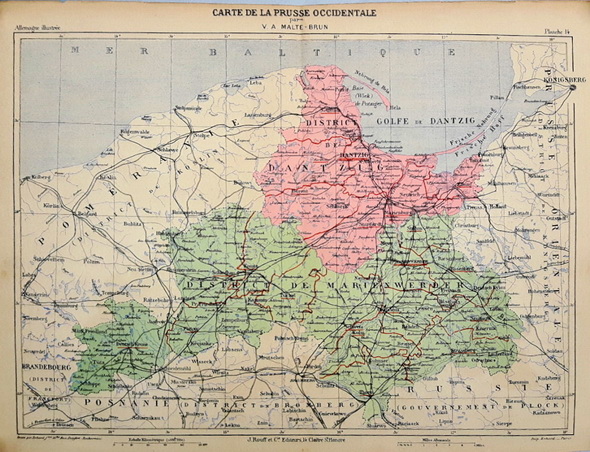

Viele der Vertriebenen waren gut organisiert - auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die „Landsmannschaft der Ostpreußen, Westpreußen, Danziger und Pommern" war ein Beispiel dafür. 1949 waren bereits mehr als 350 von insgesamt 500 im Landkreis lebenden Heimatvertriebenen Mitglied. In einer Feierstunde wurde an das ostpreußische Kulturgut erinnert. Texte von Immanuel Kant, Johann Gottfried Herder, Johann Georg Hamann erinnerten an kulturelle Werte, die weit über die heimatliche Kultur hinaus eine allgemein-menschliche Bedeutung haben. Bürgermeister Schütte betonte in seiner Ansprache, dass er sich durch schweres persönliches Leid, das ihn durch den Tod seines einzigen Sohnes getroffen habe, besonders mit dem Leid der Flüchtlinge verbunden fühle. Er wies die Flüchtlinge eindringlich auf die Aufgaben hin, die die Gemeinde im Fremdenverkehr habe und warb um Verständnis dafür. Wie sehr die Gemeinde gewillt sei, die Bedürfnisse der Flüchtlinge im Rahmen des Möglichen zu befriedigen, zeige die Gründung der Volkshochschule. Seine Feststellung: „Ich bin Euer bayerischer Bürgermeister!" fand den besonderen Beifall der Flüchtlinge.

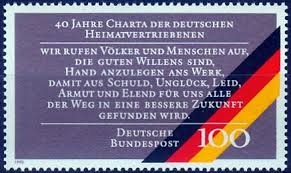

1950 wurden Flüchtlingskredite für eine neue Ladenzeile an der Bahnhofstraße vor der Oberrealschule vergeben. Die Eröffnung wurde mit US-Kreisresident Officer Mr. Roessler, Ministerialdirigent Adam, Landrat Dr. Kessler, Bürgermeister Schütte und Max Gmeinwieser, dem Kreisbeauftragten für das Flüchtlingswesen, gefeiert. Hilfe durch Selbsthilfe - das gefiel Schütte. Nicht jammern, sondern tun. Dieser Grundsatz war hier aufs Beste verwirklicht. Es war der erste Fall in Bayern, bei dem ein Flüchtlings-Produktiv-Kredit für den Neubau von Verkaufsräumen eingesetzt wurde, in denen die Heimatvertriebenen ihre zum größten Teil selbst erzeugten Waren anbieten konnten. Acht Geschäfte wurden nach einem Entwurf von Architekt Jindra in einer geschlossenen Ladenfront erbaut. „Das Flüchtlingsproblem ist inzwischen auf die Kommunalpolitik abgerutscht“, erklärte Bürgermeister Schütte und versicherte, dass die Frage, wie die Interessen der Heimatvertriebenen mit den Gesamtinteressen des Ortes zusammengehen könnten, die Gemeinde immer bewegt habe. Die „Charta der Heimatvertriebenen“,-

1950 in Stuttgart beschlossen - wurde beim „Tag

der Heimat“ im Olympiaeisstadion Garmisch-Partenkirchen der lokalen

16. Schüttes Demokratieverständnis und seine Wähler

Im Hochland-Boten, Nachfolger des Garmisch-Partenkirchner Tagblatts, stellte Schütte im Juni 1946 seine Grundauffassung von Demokratie vor: „Ist doch für uns die Demokratie nicht bloß eine Staatsform, sondern eine Lebensform - ein Ideal. Dem Volke bleibt es überlassen, ob es uns sein Vertrauen geben will... Wir müssen zu einem sozialen Ausgleich kommen - zum klassenlosen Staat." Zwei Weltkriege, so Schütte weiter, sollten jeden zum Nachdenken veranlassen, wie falsch es war, die SPD im entscheidenden Augenblick zu verleugnen. Nur mit der SPD gelinge der Weg zu Freiheit und Frieden.

Mit dem Landtagsmandat wurde es nichts, aber Schütte hielt unverbrüchlich an der Aufgabe fest, die junge, nachwachsende Generation zur Demokratie heranzuführen und sie dauerhaft dafür zu gewinnen. Diese Idee lag auch dem neuen "Jungbürgerbrief" für Erstwählerinnen und -erstwähler zugrunde. "Die Demokratie ist letzten Endes eine Herzenssache", sagte er, "sie kann nicht durch die Gesetze allein erhalten werden, sondern nur durch Überzeugung". Er erinnerte bei dieser Feier zur ersten Übergabe der Jungbürgerbriefe auch an die unselige Spaltung Deutschlands: „Wenn heute um ein geeintes Deutschland zu ringen ist, so darf man das nicht als Nationalismus betrachten, sondern aus dem einfachen Gedanken heraus, dass ein Volk, das sich geschichtlich entwickelte, auch zusammengehört."

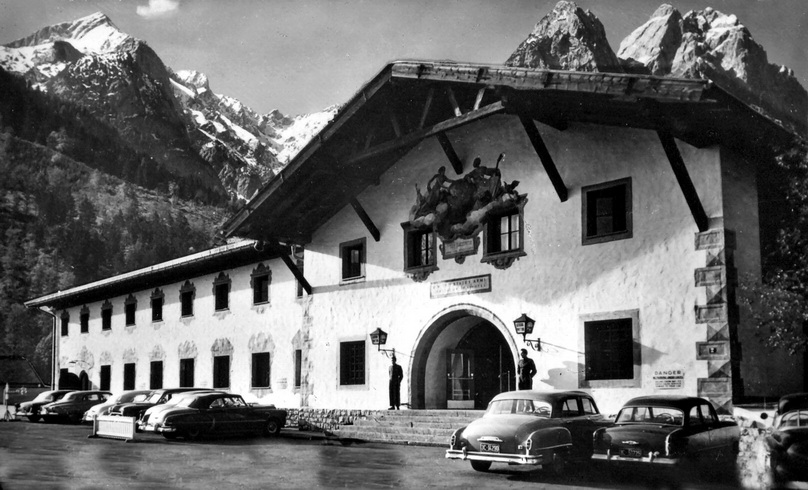

17. "Alpengemeinden ringe um ihre Existenz" - Wiederbelebung des Fremdenverkehrs Kaum war Schütte 1946 in den Landtag gewählt, wandte er sich energisch und in vielen Gremien seinem wichtigsten Thema zu: dem Fremdenverkehr. Er wurde im Laufe der Jahre mit vielen Ehrenämtern betraut und belohnt: Zweiter Vorsitzender des Fremdenverkehrsverbandes München-Oberbayern, Mitglied des Hauptausschusses des deutschen und bayerischen Landesfremdenverkehrsverbandes, Mitglied des Hauptausschusses des deutschen und bayerischen Städteverbandes und Vorsitzender des Fremdenverkehrsausschusses des Bayerischen Städteverbandes.

In der Spannung zwischen dem Bedarf des Fremdenverkehrs und den Nöten der

Evakuierten, Vertriebenen und DP´s suchte er stets einen Weg der

Humanität, mit dem er hoffte, beiden Seiten gerecht werden zu können.

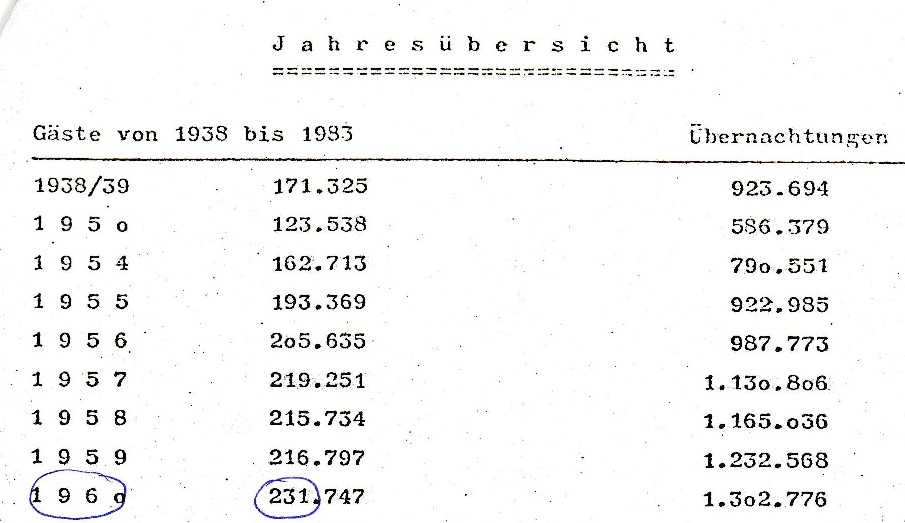

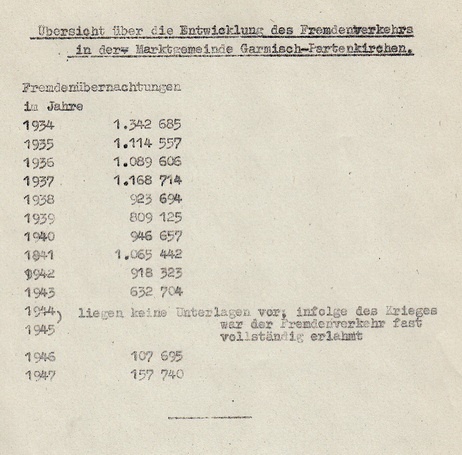

Zahlen wie die folgenden geben einen Eindruck von den Problemen, mit denen

er als Verantwortlicher eines Fremdenverkehrsortes zu kämpfen hatte: Im

Sommer 1946 lebten 9475 Flüchtlinge

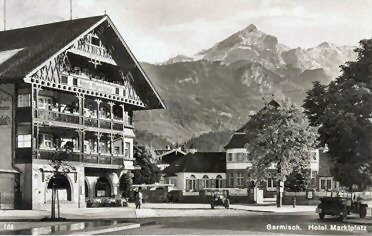

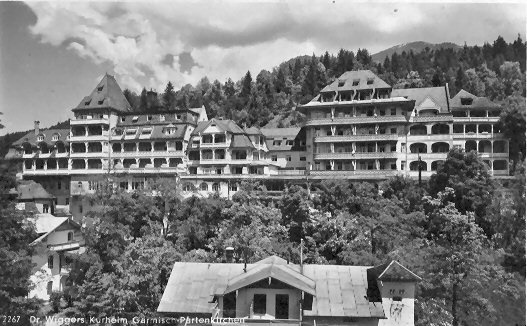

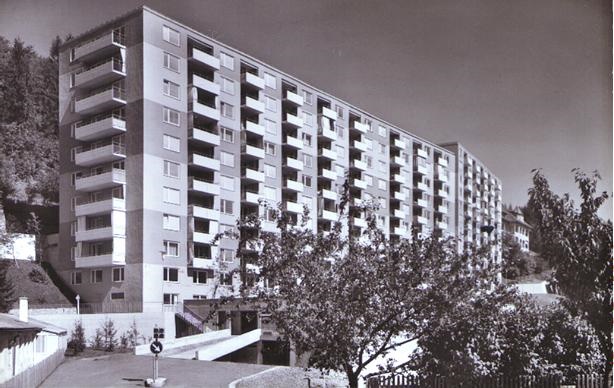

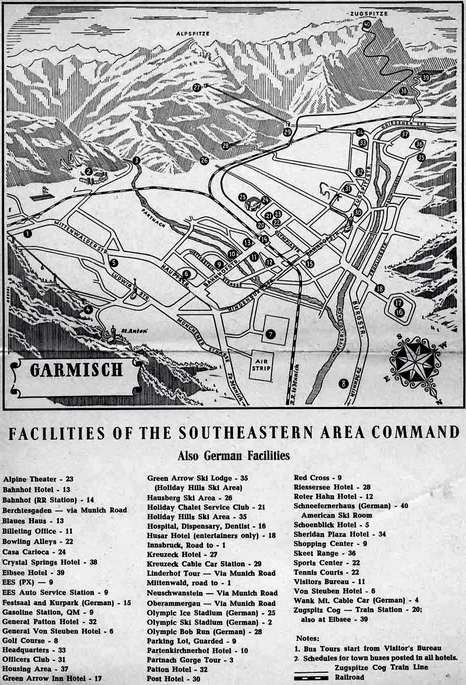

Die Wigger-Blöcke nach Abriss und Neubau um 19700 Die große Prüfung stand aber erst noch bevor: Die Parole „Förderung des Fremdenverkehrs“ musste gerade auch im Widerstreit mit den Flüchtlingsverbänden Bestand haben. In einer Rundfunkrede im Oktober 1946 stellte der Landtagsabgeordnete aus Garmisch-Partenkirchen sein Programm für einen neuen oberbayerischen Fremdenverkehr nach Diktatur und Krieg vor. Der Titel des Vortrags war eindrucksvoll: „Die Alpengemeinden ringen um ihre Existenz“. Der Hochland-Bote veröffentlichte den Wortlaut in Auszügen.

Schütte begann aus der Sicht eines Münchners:

„Wenn

Sie vom ausgebombten Starnberger Bahnhof in München 2 Stunden in südlicher

Richtung fahren, kommen Sie zu uns in das schöne Werdenfelser Land mit dem

Fremdenverkehrsknotenpunkt Garmisch-Partenkirchen. Der Anblick des

Hochgebirges, mit dem höchsten Gipfel Deutschlands, der Zugspitze, lässt

jeden Menschen frei aufatmen. So ein Blick ins Werdenfelser Tal söhnt die

Herzen vieler Menschen aus, man gibt sich besinnlichem Denken hin und

vergisst zuweilen die raue Wirklichkeit, aus der man gekommen. So ist es

kein Wunder, dass der Besucher aus einem durch den Bombenkrieg zerstörten

Gebiet zu der Meinung kommt, hier sei alles gut; diese glücklichen

Menschen hätten den Krieg aufs Beste überstanden! Es gehört zur Tendenz

eines Fremdenverkehrsortes, dass er seinem Gast diese Freude nicht mit

Jammern und trüben Ausblicken in die Zukunft vergällt. Wir sind darauf

eingestellt, in unserer Gemeinde alles so zu gestalten, dass jedermann

nach verdienter Erholung mit aufgeladener Lebensenergie uns wieder

verlassen kann. Es ist daher kein Wunder, dass alle, die heute zu uns

kommen, glauben, hier sei wirklich alles Gold..

Garmisch-Partenkirchen ist praktisch zu einem

"bayerischen Amerika" geworden. Von

7000 Fremdenbetten, die man früher den Gästen zur Verfügung stellen

konnte, seien heute etwa 5000 von der Besatzung in Anspruch genommen. Er

sei einerseits stolz darauf, dass Garmisch-Partenkirchen mit seinen

vorzüglichen Sportanlagen als der Ort von der Besatzungsarmee erkoren

wurde, der im Sommer und Winter ihren Angehörigen Erholung biete. Der Ort

stehe andererseits dennoch vor großen wirtschaftlichen Sorgen, weil seine

ganze Existenz fast ausschließlich auf den Fremdenverkehr abgestellt

gewesen sei.. "Wir haben Verständnis dafür, dass jetzt — solange das

Flüchtlingsproblem noch nicht endgültig gelöst ist — Flüchtlinge

vorübergehend in dem für den Fremdenverkehr geschaffenen Wohnraum

untergebracht werden. Wenn es auch schwer ist, muss für die Zukunft jedoch

ein Weg beschritten werden, der unseren Gemeinden allmählich ihre

ursprüngliche natürliche Existenzgrundlage wiedergibt.“ Schütte zog dieses Fazit: Es sei nötig gewesen, "die einer Fremdenverkehrsgemeinde gestellten Probleme einmal in der Öffentlichkeit aufzuzeigen und damit auch die Regierungsstellen auf ein nicht unwesentliches Manko in unserer Gesamtwirtschaft hinzuweisen." Es liege im Interesse der gesamten bayerischen Bevölkerung, einschließlich unserer neuen Bürger, der Heimatvertriebenen, dass die natürlichen Existenzmöglichkeiten für einen großen Teil Bayerns nicht endgültig zerstört würden.

Schütte hatte damit als Bürgermeister und Landtagsabgeordneter - verantwortlich für die Infrastruktur seiner Marktgemeinde und des ganzen Landes - die großen Sorgen und Probleme des Fremdenverkehrs in der unmittelbaren Nachkriegszeit skizziert und darauf aufmerksam gemacht, dass Fremdenverkehr und gleichzeitige Unterbringung aller Heimatvertriebenen nur schwer miteinander in Einklang zu bringen waren. Gerade deshalb machte er sich stark für das, was er die "Ausnutzung der Naturschönheiten durch eine bestqualifizierte Fremdenverkehrspolitik" nannte. Es bleibe für Garmisch-Partenkirchen und in den anderen Fremdenverkehrsorten kein anderer Weg, als alles daranzusetzen, dass die frühere Erwerbsquelle nicht völlig versiege. Und warb zugleich um Verständnis dafür, dass jetzt — solange das Flüchtlingsproblem noch nicht endgültig gelöst sei — Heimatvertriebene vorübergehend in dem eigentlich für den Fremdenverkehr geschaffenen Wohnraum untergebracht werden müssten. Bei einer Debatte im Bayerischen Landtag im März 1947 stand erneut das Thema Fremdenverkehr und Flüchtlinge auf der Tagesordnung. Die Gegensätze zwischen Fremdenverkehr und Wohnungsnot prallten hart aufeinander. Schütte versuchte auszugleichen: „Ich war mir darüber klar, dass dieses heikle Gebiet zu gewissen Meinungsverschiedenheiten Anlass geben könnte. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass es sich hier nicht um eine brutale Brüskierung des Flüchtlingswesens handelt. Fassen Sie das bitte ja nicht so auf!“ Es handle sich vielmehr darum, wie ein wirtschaftlich wichtiger Erwerbszweig des Landes vor einem weiteren Verfall gerettet werden könne. Mit einem Vergleich machte er seine Auffassung deutlich: „„Wenn Sie einem Bauern seinen Pflug wegnehmen, wenn Sie in einer Werkstätte sämtliche Schraubstöcke abmontieren, dann ist der Betrieb erledigt, dann ist er tot. Wenn Sie aus einem Haus, das dem Fremdenverkehr dient, die Betten herausnehmen oder sie anderweitig belegen, dass der Betrieb seinen Zweck nicht erfüllen kann, dann…“ Schütte schloss daraus, dass „Fremdenindustrie und Handwerk friedlich nebeneinander bestehen müssen" - zum dauerhaften Nutzen beider. Vielleicht hat er hier zu schwarz gesehen - denn die Entwicklung hat das Nebeneinander von Handwerk und Fremdenverkehr über die Jahrzehnte erfolgreich möglich gemacht.

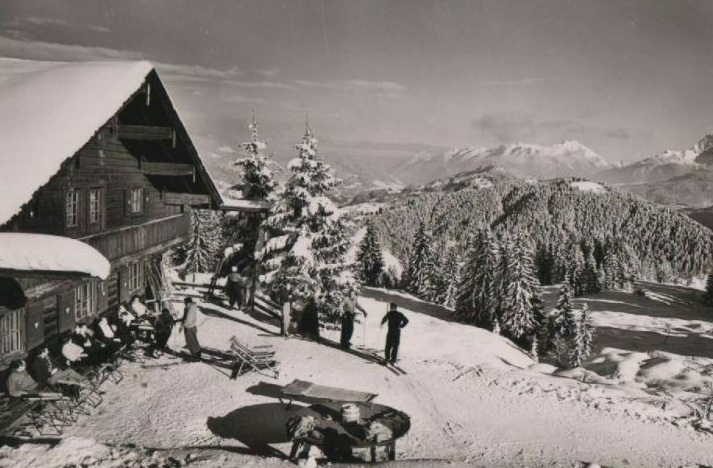

1949 ging es für Garmisch-Partenkirchen um die Zukunft des Bayernhauses hoch auf dem Hausberg. Das 7. Bürgerforum befasste sich in Anwesenheit des Kreis-Resident Officers Mr. Garlock mit den Problemen der Wintersaison und insbesondere mit der Frage, ob man aus Sicht des örtlichen Wintersport- und Fremdenverkehrsinteresses zulassen könne, dass das Bauernhaus als Ausbildungsstätte der Landesgrenzpolizei übergeben werde. Hanns Kilian, der Präsident des Sportkomitees, sagte: „Es dürfte jedenfalls klar sein, dass wir das Bayernhaus nicht kampflos hergeben.“ Bürgermeister Schütte stellte sich hinter diese Forderung: „Einer Abtretung des Bayern-Hauses können wir nicht zustimmen, weil dies den Interessen von Garmisch-Partenkirchen ins Gesicht schlägt.“ Es wäre das Beste, wenn der Landessportverband die Hütte übernähme. Das Innenministerium hatte jedoch das Bayernhaus bereits der Grenzpolizei zugesagt.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)