Alois Schwarzmüller

Beiträge zur Geschichte des Marktes Garmisch-Partenkirchen im 20. Jahrhundert

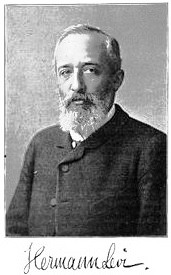

Hermann Levi - Dirigent, Komponist und Übersetzer in Partenkirchen

Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurde der Markt Partenkirchen mit einem Mal Sammelpunkt herausragender Künstler und Schriftsteller aus dem Münchner Kulturleben. Der Maler Franz von Lenbach, der Bildhauer Adolf von Hildebrand, der nachmalige Literaturnobelpreisträger Paul Heyse und der Wagnerdirigent Herrmann Levi waren dabei, in Partenkirchen Fuß zu fassen. Walther Siegfried, selbst ein Teil der Münchner literarischen Kreise dieser Zeit und seit geraumer Zeit in Partenkirchen ansäßig, schrieb darüber in seinem „Bilderbuch eines Lebens“: „Die Niederlassung dieser vier auserlesenen Münchner Künstlerpersönlichkeiten hätte einen vollständig anders gearteten weiteren Ansiedlerzuzug nach Partenkirchen zur Folge gehabt, als er, aus den heterogensten Elementen gemischt und ohne allen verständnisvoll regelnden Einfluß auf die fernere bauliche Ausgestaltung des wachsenden Ortes, dann einsetzte.“ Im Mittelpunkt dieser außergewöhnlichen Versammlung künstlerischer, poetischer und musikalischer Geistesgrößen stand für kurze Jahre der Dirigent und Komponist Hermann Levi. Es waren viele und glanzvolle Stationen, über die er im letzten Jahrzehnt seines Lebens nach Partenkirchen kam. Die damaligen Mitglieder des Gemeinderats Partenkirchen wussten um seine Persönlichkeit und seine Rolle als Wohltäter der kleinen Gemeinde und dankten ihm 1898 mit der Ehrenbürgerschaft.

Die Laufbahn des Dirigenten Levi

Das Licht der Welt erblickte Hermann Levi am 7.

November 1839 in der hessischen

Universitätsstadt Giessen. Sein Vater Dr.

Benedikt Levi war hessischer Landesrabbiner. Die

musikalische Begabung des Knaben wurde früh

gefördert. Beim Mannheimer Hofkapellmeister

Vinzenz Lachner bekam der junge Levi den ersten

musikalischen Schliff, dann folgte das

Konservatorium in Leipzig. In Paris begegnete er

Hector Berlioz, in Rotterdam wurde er bald

darauf Chefdirigent der Deutschen Oper, es

folgte das Badische Hoftheater in Karlsruhe. In

diesen Jahren war er auch mit Johannes Brahms

und Clara Schumann freundschaftlich verbunden.

1872 wurde der geniale Dirigent schließlich an

das Hof- und Nationaltheater in München berufen

und war dort bis 1896 als Generalmusikdirektor

und Hofkapellmeister tätig. Brahms, Bruckner,

Mozart und Wagner dirigierte Levi mit Hingabe

und größtem Erfolg.

Richard Wagner

Mit dem Beginn seiner

Münchner Jahre wurde Levi zu Richard Wagners

namhaftestem Dirigenten und zugleich zum Künder

seiner Musik. Wagner dankte es ihm mit dem

Auftrag, die Uraufführung seines „Parsifal“ in

Bayreuth zu dirigieren. Das war 1882, ein Jahr

vor Wagners Tod. Wagners hässlicher

Antisemitismus war für Levi nur erträglich, weil

er in der Vertonung der mythischen Bayreuther

Weihespiele die Idee des Gesamtkunstwerks

erfüllt sah. Und weil Wagner „seinen“ Dirigenten

wenigstens in dieser Rolle ehrte. Cosima Wagner,

Richard Wagners Witwe, vertraute ein ganzes

Jahrzehnt nach dem Tod des „Meisters“ auf die

Einfühlungsgabe des Dirigenten Hermann Levi bei

der künstlerischen Leitung der Bayreuther

Festspiele.

|

|

|

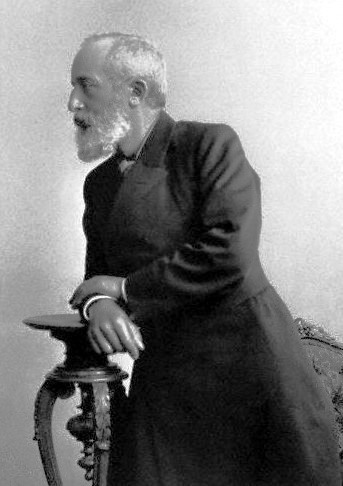

Drei Wagner-Dirigenten (v.l.n.r.): Hermann Levi (1839-1900), Paul von Joukowsky (1845-1912), Friedrich Georg Heinrich Brandt (1854-1895)

Hermann Levi als Komponist und

Übersetzer

Neben seiner Karriere als

Dirigent pflegte Levi vor allem in jüngeren

Jahren auch Ambitionen als Komponist. Ein

Klavierkonzert, eine Symphonie, eine Sonate für

Violine, verschiedene Liedvertonungen und

mehrere Werke für Klavier- und Kammermusik

entstanden. Der große Johannes Brahms fand an

diesen Werken jedoch so wenig Gefallen, dass

Levi, gerade dreißig Jahre alt, kurzerhand alle

seine Handschriften zerriss und das Komponieren

aufgab.

Obwohl glühender Wagner-Anhänger, suchte

Levi in München mit seinen neuen

Mozart-Inszenierungen gleichzeitig auch einen

Gegenpol zu Wagner. Erhalten geblieben sind bis

zum heutigen Tag die Übersetzungen der Libretti

von Lorenzo da Ponte zu Mozarts Opern „Die

Hochzeit des Figaro“, „Don Giovanni“ und

„Cosi

fan tutte“ aus der Feder Levis. „Reich mir die

Hand, mein Leben“ hat er den Freunden des

„Figaro“ 1895 ins Libretto geschrieben.

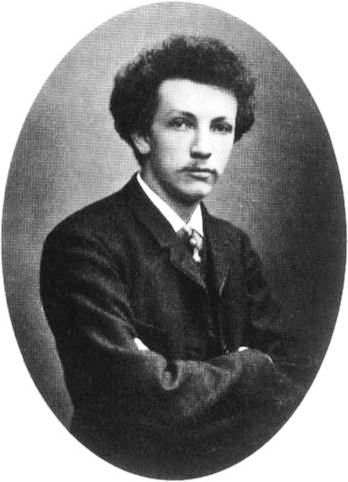

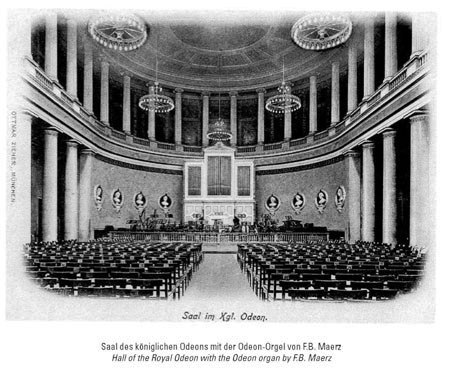

Hermann Levi und Richard Strauss

Die erste bemerkenswerte Begegnung

zwischen Hermann Levi und dem jugendlichen

Richard Strauss fand im Münchner Odeonssaal

statt: 1881 - Richard war eben 16 Jahre alt -

dirigierte Levi die Uraufführung der

d-Moll-Symphonie des vielversprechenden jungen

Mannes bei einem Abonnementkonzert der

Musikalischen Akademie. Damit öffnete der

berühmte Hofkapellmeister dem noch weithin

unbekannten Sohn des Hornisten Franz Strauss den

Weg an die musikalische Öffentlichkeit der Zeit.

Und mit seinem demonstrativen Beifall zeichnete

er das "Opus des Jünglings" vor der Münchner

Musikwelt noch zusätzlich aus. 1883 folgte am

gleichen Ort die erste Aufführung der

Straussschen Concertouvertüre in c-Moll durch

Levi und sein Münchner Orchester. Levi förderte

das junge Genie auch weiterhin und öffnete ihm

Wege in einflussreiche musikalische Zirkel der

Reichshauptstadt Berlin. Richard Strauss

bedankte sich für das "liebenswürdige

Wohlwollen" und für die "freundliche Protektion"

bei seinem Mentor. Der "Herr Hofkapellmeister"

habe ihn "jederzeit in der liebenswürdigsten

Weise unterstützt."

Nicht ganz so ungetrübt war

das Verhältnis zwischen Hermann Levi und Franz Strauss, dem Vater von Richard Strauss. Richard

Wagner stand zwischen den beiden. Franz Strauss

sah in ihm einen "Mephisto der Musik", hielt ihn

gar für einen "besoffenen Lumpen", der an

"maßlosem

Größenwahn und Delirium krank ist." Hermann Levi

dagegen verehrte den Bayreuther Gralshüter mit

Hingebung, auch wenn er unter seinen

demütigenden antijüdischen Ausfällen schmerzlich

litt. Zu empfindlichen Gereiztheiten zwischen

der Familie Strauss und Hermann Levi kam es aber

erst durch die unverhoffte Pensionierung von

Franz Strauss. Vater und Sohn vermuteten den

Orchesterchef Levi hinter dieser Entscheidung,

während wohl tatsächlich Hofintendant Carl von

Perfall dafür verantwortlich war. Die Wogen

glätteten sich wieder. Levi verfolgte die

musikalische Laufbahn von Richard Strauss mit

großem Interesse, lobte ihn 1891 in seiner Rolle

als Dirigent einer Weimarer "Tristan"-Aufführung

und schrieb: "Gestern hatte ich große Freude an

Ihrem "Tristan"-Vorspiel. Ich habe es seit 1871

(unter Wagner) nicht mehr so schön gehört."

1893

liest man bei Levi zum ersten Mal von der Idee,

Richard Strauss aus Weimar nach München zu holen

- als Hofkapellmeister in gleicher Rangstellung

neben ihm. Bis es dazu kam, wurden noch viele

Briefe geschrieben und mancherlei

Missverständnisse erzeugt und wieder beiseite

geräumt. Die "Berufungsfrage" löste sich endlich

im Jahre 1896 in Wohlgefallen auf: Im August gab

Hermann Levi sein Amt aus gesundheitlichen

Gründen auf, im September wurde Richard Strauss

sein Nachfolger als Hofkapellmeister in München.

Schon drei Jahre früher

hatte Levi seinen "außerordentlich günstigen

Eindruck" von Strauss formuliert: "Jedenfalls

ist er eine "Persönlichkeit", original und

interessant. Aber gerade deshalb wird er es

nicht leicht haben und es uns nicht leicht

machen. Er ist auch wenig geneigt zu

Compromissen, scheint ein unbeugsamer Charakter.

Hat feste künstlerische Ziele, und wird erst

noch seine Erfahrungen zu machen haben: dass es

in der Welt und in einer Beamtenstellung nicht

immer nach dem eigenen Kopfe gehen kann. Seine

Gesundheit scheint vollkommen gefestigt.

Grund-ehrlich ist er jedenfalls. Und alles in

Allem finden wir, glaube ich, keinen Besseren."

Auch von Richard Strauss, dem "Schnellsiederchen",

wie Levi ihn einmal spöttisch nannte, kam ein

versöhnlicher Brief. Er schrieb: "Ich hoffe, man

wird auch mit mir zufrieden sein und wir werden

gute Nachbarschaft halten, ich bin zwar ein

Hitzkopf und auch ein bisschen scharf, ich denke

aber, Sie werden über mich nicht zu klagen haben

... also ein neues Leben und gute Freundschaft!"

Hermann Levi zog es 1896 endgültig nach

Partenkirchen. Dort fand er seinen Ruhesitz auf

dem Riedberg und die letzte Ruhe im Mausoleum,

das Adolf von Hildebrand ihm nach seinem Tod im

Park errichtete. Richard Strauss ließ sich 1908

von Emanuel von Seidl eine schöne Villa im

benachbarten Garmisch erbauen und ruht seit

seinem Tod im Jahre 1949 auf dem neuen

Garmischer Friedhof. Beide sind Ehrenbürger des

Marktes Garmisch-Partenkirchen.

|

|

|

| Der junge Richard Strauss | Odeon-Saal in München | Hermann Levi |

Der Kunstfreund Hermann Levi

Freunde

der Künste, Maler und Schriftsteller waren im

Hause Levi gern gesehen. Mit dem Maler Franz von

Lenbach stand er in freundschaftlicher

Verbindung. Nicht nur ein reger Briefverkehr

gibt Zeugnis davon. Die Gemälde „Hermann Levi

als Araber verkleidet“ (Lenbachhaus München) und

„Hofintendant Levi“ (Lenbachmuseum

Schrobenhausen) sprechen von dieser

Freundschaft. Lenbachs Plan, sich von Gabriel

von Seidl unterhalb von St. Anton ein „in die

Landschaft hinein zu komponierendes Gebirgshaus“

erbauen zu lassen, scheiterte am frühen Tod

seines Freundes Levi. Der Dirigent und Komponist

Levi sammelte zeitgenössische Kunstwerke unter

anderem von Arnold Böcklin, Hans von Marées und

Anselm Feuerbach. Mit Wilhelm Busch, dem

Schöpfer satirischer Bildergeschichten, stand

Levi in Briefverkehr und mit dem späteren

Nobelpreisträger Paul Heyse tauschte er sich

über Musik und Literatur aus. In den kurzen

Partenkirchner Jahren hatte er Muße für seine

Edition der Mozart-Opern, brachte er eine

Sammlung mit „Erzählungen und Märchen von Johann

Wolfgang Goethe“ heraus und eine andere mit

„Gedanken aus Goethes Werken“. Mit Walther

Siegfried, dem Dichter aus der Schweiz, der sich

in Partenkirchen auf dem Geistbühl ein

großartiges Zuhause errichtet hatte, pflegte er

häufig Konversation, auch mit dem Berliner

Hofprediger Adolf Stoecker, der seit 1880 zur

„Sommerfrische“ nach Partenkirchen kam, suchte

Levi ins Gespräch zu kommen. Stoecker war der

politisch erfolgreiche und gesellschaftlich

angesehene Repräsentant des im Deutschen Reich

seit den Gründerjahren neu aufblühenden

Antisemitismus. Er verbrachte seit 1880 die

„Sommerfrische“ in der Einöde Reintal, erwarb

eines Tages das Anwesen und errichtete 1898 das

„Hospiz Reintaler Hof“. Walter Siegfried

schreibt über Levi und Stoecker:

„Levi in seiner

grenzenlosen Güte und toleranten Menschlichkeit

hoffte auf interessante Gespräche mit Stöcker,

die aber nicht stattfanden“.

|

|

|

|

|

||

| Walther Siegfried (1858-1947 | Paul Heyse (1830-1914) | Adolf von Hildebrand (1847-1921) | Adolf Stoecker (1835-1909) |

Haus Riedberg

1895,

Levi stand im 55. Lebensjahr, heiratete er Mary

Fiedler, die Witwe des im gleichen Jahr

verstorbenen Münchner Kunsthistorikers und

Kunsttheoretikers Konrad Fiedler. Mit ihr wollte

er sich jetzt in Partenkirchen niederlassen.

Noch in seiner Zeit als Generalmusikdirektor

hatte Levi nach einem schön gelegenen bebaubaren

Grundstück gesucht „und bekam den herrlich auf

einer Terrasse am Berghang gelegenen

Sommerkeller des Raßbräus“, wie Walther

Siegfried schreibt. Auf den Fundamenten des hoch

über Partenkirchen auf dem Riedberg gelegenen

alten Bierkellers wurde nach den Plänen des

Levi-Freundes Adolf von Hildebrand eine

schlossähnliche Villa errichtet - ein breiter

zweigeschossiger Bau mit einer eindrucksvollen

Halle, seitlich begrenzt von zwei Zwiebeltürmen.

Die Stützmauer der vorgelagerten Säulenhalle

trug die Inschrift „Hermann und Mary Levi -

Baumeister Adolf Hildebrand“. Um das ansehnliche

Haus herum, ehemals Gsteigstraße, heute

Dr.-Wigger-Straße 18, entstand eine Parkanlage

mit hohen Bäumen.

Kaum hatten Hermann und Mary Levi „Hildebrands Schloss“, wie das Haus von den Freunden auch genannt wurde, in Besitz genommen, erging an Cosima Wagner eine Einladung zum Besuch auf dem Riedberg. Der Wagner-Verehrer Levi schrieb ihr, „er betrachte die Villa nicht als sein Eigentum, bevor sie nicht durch Cosimas Besuch geweiht sei.“ Das war 1898. Cosima ließ sich Zeit. Levi starb zwei Jahre später und erst nach seinem Tod folgte Wagners Witwe dem Ruf nach Partenkirchen, nun zu Besuch bei Levis Witwe Mary. Und das nicht nur einmal. Walter Siegfried notierte: „Frau Wagner erschien nach Levis Tod mehrere Jahre nacheinander für lange Wochen auf Riedberg zu Besuch; meist von einer ihrer Töchter begleitet.“

Der Ehrenbürger Hermann Levi

Schon

bald nachdem Levi den Grund für sein Haus

Riedberg in Partenkirchen erworben hatte, wandte

er sich an den Bürgermeister des Marktes und

ließ ihn wissen, dass er sich nun als Bürger

Partenkirchens für Ansehen und Wohl des Ortes

einsetzen wolle: „Als Grundbesitzer werde ich

immer bestrebt sein, das Interesse der Gemeinde

zu fördern.“ Beim Ausbau der Wasserversorgung

Partenkirchen unterstützte er den Markt

großzügig. Bürgermeister Anton Resch, seine drei

Magistratsräte Anton Baudrexl, Korbinian Neuner

und Franz Zwerger und die sechs

Gemeindebevollmächtigten Georg Hellweger, Josef

Witting, Franz Nairz, Josef Fraundorfer, Mathias

Grasegger und Johann Martin Bader haben den

großen Dirigenten und sein Engagement für den

Markt am 12. Juli 1898 mit der Verleihung des

Ehrenbürgerrechts - "dem Generalmusikdirektor

Hermann Levi aus München, hier wohnhaft“ -

gewürdigt. Die heute an Haus Riedberg

vorbeiführende Karwendelstraße trug seit 1925

den Namen „Hermann-Levi-Weg“. Nach der

Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde

sie - 1934 oder 1935 - in

"Theodor-Fritsch-Straße" umbenannt. Theodor

Fritsch (1852-1933) war Verfasser

antisemitischer Schriften

("Antisemiten-Katechismus" (1887), "Handbuch der

Judenfrage" (1907). Nach dem Zweiten Weltkrieg

wurde die Straße in "Karwendelstraße" umbenannt.

|

|

|

|

Haus Riedberg: Entwurf, Lage über Partenkirchen, Grundriss, Plan der Parkanlage

Das Mausoleum

Levi,

schon seit Jahren von vielerlei gesundheitlichen

Kümmernissen gequält, starb am 13. Mai 1900 in

München. Ernst von Possart (1841-1926)

stand als

Generaldirektor der Münchner Hofbühnen viele

Jahre mit Hermann Levi und

Richard Strauss in künstlerischer Verbindung. In

seinen Aufzeichnungen "Erstrebtes und Erlebtes"

ging er auch der Frage nach, ob Levi gläubig

gewesen sei und zitierte dazu den Friedrich Schiller´schen

Aphorismus: "Welche Religion ich

bekenne? Keine von allen, die du mir nennst,

Und warum keine? Aus Religion." So viel zu

dem, was manche auch heute noch für ein Problem

halten: War Levi bei seiner Beerdigung noch

Mitglied der mosaischen Religion?

Im Park des Hauses Riedberg ließ Mary Levi 1901 nach den Plänen des Bildhauers und Architekten Adolf von Hildebrand (1847-1921) - er hatte schon das Haus Riedberg entworfen - ein Mausoleum errichten, „in das Levis Sarg aus der Fiedlerschen Gruft in München überführt wurde. Dort ruht er zutiefst in seinem Garten unter hohen Bäumen, im Hauch der Berge“, so beschrieb Walther Siegfried diesen Trauer- und Gedenkort. Die ursprüngliche Anlage umfasste einen oval ummauerten Grabbezirk, der etwa vier Meter in die Höhe ragte. An der Stirnseite der Grabhalle war ein von Hildebrand entworfenes Bildnis Levis angebracht, darunter lag die Grabplatte. Ein Engel wachte über dem Eingang zur Halle.

|

|

|

|

|

|

| Mausoleum mit Grablege für Hermann Levi - Totenmaske von Hermann Levi - Engel über dem Grab von Hermann Levi - Grabplatte im Jahre 2016 | ||

Anlage um Mausoleum Hermann Levi in Partenkirchen, Architekt: Adolf von Hildebrand, Zustand 1901. Das Relief im Mauergiebel ist noch nicht eingesetzt. (Architekturmuseum der TU München - Fotograf unbekannt, zur Verfügung gestellt von Eberhard Schefold, 09.09.2018)

Das Mausoleum und seine weitere

Geschichte

Die Grabesruhe war für Hermann Levi nicht von

langer Dauer. Was sonst als grenzenloser antisemitischer Hass

hätte in den Jahrzehnten bis in die fünfziger

Jahre ein Interesse daran gehabt, die Gruft zu

öffnen, sie offenliegen zu lassen und sie auf

diese Weise zu schänden. So beschreibt es

jedenfalls das langjährige Gemeinderatsmitglied

Hans Renner in seinem Leserbrief vom

25. Juli

2018: "Wir haben in dem weitläufigen Grundstück

gespielt, vor allem aber in dem Mausoleum...

Lediglich die die Gruft verschließende

Grabplatte war zur Seite gerückt... Für uns war

es ein geheimnisvoller und etwas gruseliger

Abenteuerspielplatz. Es wäre nun interessant zu

wissen, wann und von wem dieses Mausoleum dann

abgerissen worden ist."

Auf

diese Frage gibt nun ein Blick ins Protokoll der

Bauausschusssitzung des Marktgemeinderates

Garmisch-Partenkirchen am 4. November 1957

Auskunft. In dieser Sitzung wurde unter

Tagesordnungspunkt 17 "Beseitigung des

ehemaligen Mausoleums von Generalmusik Direktor

Levi, am jetzigen Anwesen von Generalkonsul Dr.

Lerch, Dr.Wigger-Str.12

"Von Gemeindebaumeister Meyer wurde berichtet, daß Herr Generalkonsul Dr. Lerch die Beseitigung des ehemaligen Mausoleums wünscht, weil sehr wahrscheinlich die Leiche von Generalmusikdirektor Levi im Mausoleum nicht mehr liegt und der bauliche Zustand desselben sehr schlecht ist und eine Gefährdung für gelegentlich daran spielende Kinder darstellt. Sollte die Leiche wider Erwarten noch im Mausoleum sein, was sich erst bei den Abbrucharbeiten herausstellen kann, so hat sich Generalkonsul Dr. Lerch bereit erklärt, diese in unmittelbarer Nähe in würdiger Form auf sein Grundstück umbetten zu lassen. Vom Gemeindebaumeister wurde noch erklärt, daß Kreisheimatpfleger Holzner mit einer Beseitigung des Mausoleums einverstanden wäre, nachdem es sich um kein erhaltungswürdiges Bauwerk handelt.

Nach eingehender Beratung wurde beschlossen: Der Bauausschuß stimmt grundsätzlich dem Abbruch des Mausoleums zu, nachdem dieses zum grossen Teil verfallen und von keiner besonderen Bedeutung ist, außerdem im jetzigen Zustand eine Gefährdung bedeutet."

Weiter mit Quellen zu Mary und Hermann Levi in Partenkirchen: