|

6. Februar 2013

Grußwort zur Eröffnung

der Dauerausstellung

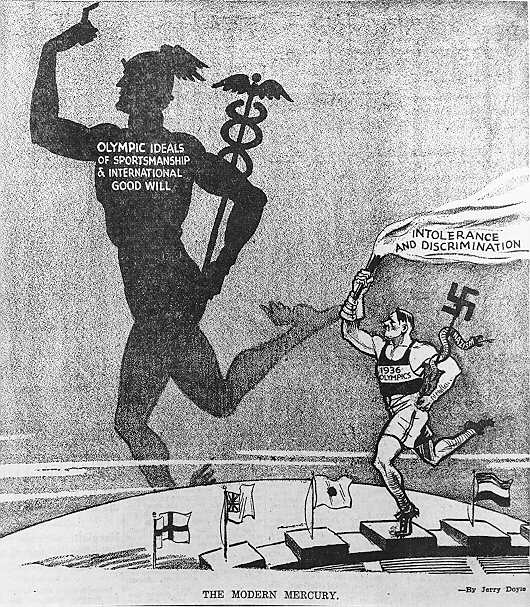

"IV. Olympische Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 1936 - Die Kehrseite der Medaille"

im

Olympia-Skistadion

Der 6. Februar 1936 hätte der

Beginn eines ganz unbeschwerten olympischen Wintermärchens sein

können – kaum belastet von politischen Rechenkunststücken, von

einer Ausnahme vielleicht abgesehen: Deutschland wollte 1931,

beschenkt mit den olympischen Spielen für 1936, seine Rückkehr

in die Völkergemeinschaft nach dem großen Krieg auch auf

sportlichem Terrain feiern – mit dem Vertrag von Locarno und mit

der Aufnahme in den Völkerbund hatte es zuvor schon deutlichen

außenpolitischen Rückenwind und wiedergewonnenes Ansehen

verspürt.

Und was wären das für Spiele

geworden in Garmisch-Partenkirchen im Winter 1936 – mit der

alles überragenden, fast grazilen Holzkonstruktion der großen

Olympiaschanze, mit der seit 1909 bewährten Olympiabobbahn am

Riessersee, deren Bayernkurve zur großen Bewährungsprobe für

alle mutigen Männer mit ihren eisernen Schlitten werden sollte,

mit einem olympischen Eisstadion und einem quasi auch

olympischen Riessersee für alle Wettbewerbe auf stählernen

Kufen, mit den steilen Hängen für die Abfahrer und mit den nicht

ganz einfachen Strecken für die Langläufer.

Alle Teilnehmer wären gefeiert

worden, natürlich Sonja Henie und Birger Ruud, Maxi Herber und

Ernst Baier, Ivan Ballangrud und andere Medaillengewinner ein

wenig mehr.

Und die Garmisch-Partenkirchner

hätten ihre olympischen Gäste, die Sportler und die Zuschauer,

freundlich begrüßt, gut beherbergt und köstlich bewirtet. Dafür

standen die beiden Orte seit mehr als einer Generation national

und international in bestem Ruf.

Auch die Organisation der

Wettbewerbe und des ganzen Drumherum hätte wie am Schnürchen

geklappt, schließlich hatten die örtlichen Wintersportvereine

lange Erfahrung und alles im Griff.

Wäre es so gekommen, wäre es

beim Wintermärchen geblieben. Aber zwischen der Vergabe der

Spiele am 13. Mai 1931 und der Eröffnung der Winterspiele am 6.

Februar 1936 lag der 30. Januar 1933.

Nicht dass dieser Tag an den

Sportstätten etwas geändert hätte oder an der Gastlichkeit der

Garmisch-Partenkirchner oder an der Tüchtigkeit der Sportler.

Freilich - da stocke ich schon –

soweit es nach Hitler, dem neuen deutschen Zwingherrn ging,

sollten keine jüdischen Teilnehmer dabei sein, wenigstens nicht

im deutschen Team, und soweit lokale NS-Funktionäre das Sagen

hatten, waren auch jüdische Zuschauer nicht willkommen. „Juden

unerwünscht“ hieß der Slogan, der fortan sichtbar und unsichtbar

über allen Vorbereitungen zu den olympischen Winterspielen 1936

schwebte. Der geplante Boykott der US-Athleten scheiterte an

einem gewissen Avery Brundage. Auch das IOC, eine quasi

sakrosankte NGO des Sports, machte gute Miene zum bösen Spiel.

Insgesamt ein großer Erfolg für

die Nationalsozialisten – Goebbels war begeistert von den Elogen

der internationalen Sportpresse über Garmisch-Partenkirchen, die

Spiele und das „neue“ Deutschland – die Friedhofsruhe der

Diktatur war kaum angekratzt.

Im Gegenteil: Weil alles so gut

geklappt hatte, weil der Diktator keine Kosten scheute, weil er

in Karl Ritter von Halt einen willigen Helfer finden konnte und

weil das IOC vollends ins faschistische Lager übergelaufen war,

sollte sich der Triumph der Nazis 1940 noch einmal wiederholen,

nach der Reichskristallnacht, nach dem Einmarsch der Wehrmacht

in Prag. Daraus wurde dann aber doch nichts mehr, weil der

Kriegsherr am 1. September 1939 die olympische Tarnkappe abnahm.

Diesen Widerspruch zwischen dem

möglichen Wintermärchen und der nationalsozialistischen

Propagandainszenierung zeigt die Ausstellung.

Sie zeigt auch:

Garmisch-Partenkirchen hat keine Angst mehr vor der Begegnung

mit seiner Geschichte – und muss auch keine haben. Mit der

„Kehrseite der Medaille“ ist die Ära des Lügens und Vertuschens

zu Ende gegangen. Ein Besucher hat das 2011 im Gästebuch so

formuliert: „Kompliment für die Bereitschaft, sich mit einer

wenig angenehmen Vergangenheit auseinanderzusetzen.“ Ein anderer

schrieb: „Durch meine Eltern erfuhr ich viel über die „schöne“

Seite der Winterspiele 1936. Heute bin ich über viele Fakten auf

der „Kehrseite der Medaille“ belehrt worden - vielen Dank!“ und

ein dritter: „Ein Anfang ist gemacht. Es sollte aber nicht

dabei bleiben und uns dazu ermahnen, nicht allem Glanz und

Gloria blind zu folgen.“

Dem ist kaum noch etwas

hinzuzufügen. Vielleicht noch der Schlusssatz aus Christian

Meiers Buch mit dem ein wenig paradox klingenden Titel „Das

Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns“ - er lautet:

„Es ist keineswegs ausgemacht, dass tätige

Erinnerung Wiederholung ausschließt.“ An den Baustellen der

Demokratie steht – unsichtbar – das Schild „Vorsicht -

Einsturzgefahr!“

Im Namen der Kuratoren wünsche

ich der Ausstellung im Skistadion viele aufmerksame Besucher.

Alois Schwarzmüller, StD i.R.

6.

Februar 2013

|