|

|

Paula Schlier, Gestapo-Internierung |

||||||||||||||||||||

|

"Paula Schlier wurde 1899 in Neuburg an der Donau (Bayern) als Tochter eines Militärarztes geboren. Sie besuchte eine Höhere Töchterschule; der “geringe Bildungswert" ihrer schulischen Ausbildung wurde von ihr als lebenslänglicher Mangel empfunden. Gemeinsam mit ihrem Bruder Heinrich las sie Bücher bedeutender Denker der Zeit, etwa Nietzsche, Spengler, Kierkegaard und Karl Barth. - Im Ersten Weltkrieg pflegte sie als Hilfsschwester drei Jahre lang in einem Lazarett verwundete Soldaten. Diese Arbeit hinterließ bei ihr einen tiefen Eindruck. Nach Kriegsende beschloß Paula Schlier, aus der Enge des bürgerlichen Elternhauses auszubrechen. Wir finden sie 1921 in München wieder. Dort arbeitete sie in verschiedenen schlecht bezahlten Stellungen als Sekretärin und Journalistin. Daneben besuchte sie Vorlesungen an der Universität, etwa von Max Weber. Durch ihre Tätigkeiten bekam sie Einblick in das politische Leben: Sie hatte sich als Kommunistin gefühlt, erklärte sie später, und verfaßte 1923 eine Reihe von Artikeln gegen den aufkeimenden Nationalsozialismus. Darin wandte sie sich vor allem gegen den Antisemitismus und gegen die propagandistische Verherrlichung eines “sozialen" Nationalismus. Im September 1923 trat Paula Schlier eine Stelle als Stenotypistin beim “Völkischen Beobachter" an. Sie wollte erfahren, schrieb sie später, “welche besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten der Menschen, auf die ein Teil des deutschen Volkes so große Hoffnungen setzte", ihr verborgen geblieben sein konnten. Sie führte über ihre Erlebnisse dort - etwa über den mißlungenen Bräuhausputseh Hitlers - ein Tagebuch, bei dem sie anscheinend von vornherein an eine journalistische Verwertung ihrer Erfahrungen dachte. Nach Verbot des “Völkischen Beobachters" nahm sie eine andere Stelle an; danach war sie ein Jahr arbeitslos. 1925 kam sie nach Innsbruck, wo sie Ludwig von Ficker kennenlernte. Ficker entdeckte ihr literarisches Talent: Er war überzeugt, in Paula Schlier das “weibliche Ingenium" gefunden zu haben, das viele Autoren zu leugnen versucht hatten. Sein Urteil blieb für Schlier, was ihre literarische Produktion betraf, ihr Leben lang maßgeblich; und sie hatte auch ihr Leben lang das Gefühl, seinen Ansprüchen nicht genügen zu können - zu scheitern. “Petras Aufzeichnungen oder Konzept einer Jugend nach dem Diktat der Zeit", das erste Buch der Autorin, war ein Erfolg; das zweite, “Chorónoz. Ein Buch der Wirklichkeit in Träumen" , das im Kurt-Wolff-Verlag erschien, nicht minder. Besonders in der Traumdichtung von “Chorónoz" sah Ficker das visionäre Element des “weiblichen Ingeniums" verwirklicht. Von nun an wandte sich Paula Schlier immer mehr der mystischen und visionären Dichtung zu. Sie blieb von 1927 bis 1954 eine Hauptmitarbeiterin des “Brenner" 1926 verließ sie Innsbruck, um als Arzthelferin in München, später in Garmisch zu arbeiten. 1932 trat sie zum Katholizismus über. Ihre mystischen Erlebnisse mehrten sich und fanden ihren Höhepunkt in einem Erlebnis in Rapallo, in dem sie apokalyptische Visionen “diktiert bekam". 1942 wurde die Autorin verhaftet. Ihre Erfahrungen in der “Gestapointernierung" sind im obenstehenden Text wiedergegeben. 1945, nach Kriegsende, nachdem sie in Innsbruck und Hall mehrere Jahre versteckt gelebt hatte, ging sie nach Garmisch-Partenkirchen, um dort wieder als Arzthelferin zu arbeiten. Ab 1948 lebte Schlier mit ihrer pflegebedürftigen Mutter in Tutzing am Starnberger See. In diesen Jahren arbeitete sie wieder journalistisch und lernte an ihrem neuen Wohnort zahlreiche neue Menschen, Künstler und Wissenschaftler, kennen. Doch ihre Situation als Schriftstellerin erlebte sie als eine Serie von Mißerfolgen. 1959, nach dem Tod der Mutter, der Paula Schlier in schwere Existenzsorgen gestürzt hatte, heiratete sie ihren Untermieter Dr. Karl Rossmann. Ein Gefühl der Erfolglosigkeit ihres literarischen Bemühens und die gleichzeitige Anerkennung, die Ludwig Ficker nun in einer breiten Öffentlichkeit erfuhr, führten zu einer zunehmenden Entfremdung zwischen Schlier und Ficker. Seit 1975 arbeitete Paula Schlier an ihrer Autobiographie. Hier “fand sie ... kurz von ihrem Tod zur Sachlichkeit ihrer Frühwerke zurück". Sie konnte das Werk jedoch nicht mehr zu Ende bringen, es blieb unvollendet. Paula Schlier-Rossmann starb 1977 im oberbayrischen Bad Heilbrunn." Aus: Mag. Ursula Schneider: "Paula Schlier. Gestapo-Internierung", INN-Zeitschrift für Literatur, 10. Jahrgang 1993, Nr. 30 (Innsbruck 1993)

Paula Schlier, Gestapo-Internierung "Es war Ostersonntag 1942. Ajax, der friedliche Hund, fiel drei Uniformierte an, die aus dem Auto sprangen, das Gartentor aufrissen, dem Hund einen Fußtritt gaben und in unser Haus stürmten. Die Männer von der Geheimen Staatspolizei erklärten mir kurz, daß ich verhaftet sei. Zehn Minuten hätte ich Zeit, meine Sachen zusammenzupacken. Dr. Weindler war nicht zu Hause. Meine Mitarbeiterin brachte mir den kleinen Koffer ans Auto, ich sah noch ihre rotgeweinten Augen. Ajax zerrte an meinem Kleid. Ich streichelte seinen Kopf, da ließ er los. Als das Auto mit mir wegfuhr, heulte er jämmerlich. Ob er wußte, daß wir uns nie mehr wiedersehen würden?... Man brachte mich ins Garmischer Gefängnis in eine Einzelzelle. Ein eisernes Bettgestell mit einer schäbigen Decke, ein roher Tisch mit einem Stuhl, ein Kübel in der Ecke, eine schmutzige Waschgelegenheit, das war die ganze Einrichtung. Am meisten grauste mir vor den grünviolett gestrichenen Wänden, in die ich eingeschlossen war. Das Essen war ein Fraß; sonntags gab es Katzenfleisch. Es wurde mir durch eine hölzerne Klappe von einem Wärter in Feldwebeluniform gereicht. Schon nach wenigen Tagen erkrankte ich; sobald ich mich hinlegte, riß mich dieser Kerl vom Lager wieder hoch. Wenn ich mich weiterhin krank stellen würde, drohte er, werde er mich mit einem Schild um den Hals, auf dem mein Verbrechen geschrieben stehe, durch den ganzen Ort führen. Manchmal schlich sich die Frau des Wärters vor meine Zelle, öffnete die Klappe und sprach ein paar freundliche Worte mit mir. Mit den Gefangenen kam ich nicht in Berührung, auch am Hofgang durfte ich nicht teilnehmen. Dr. Weindler war der einzige Mensch, der mich besuchen durfte, zweimal wöchentlich. Wir sprachen dann auf dem Gang kurz miteinander, ein Aufpasser ging auf und ab. Ich war höchst erregt und beschwor Weindler, alle meine Briefe, die Hefte des “Brenner" und der “Fackel" aus dem Haus zu schaffen. “Warum bin ich hier? Weil wir Juden beherbergt haben? Warum werde ich nicht verhört?" fuhr ich den armen Dr. Weindler an. Er schwieg. Der Aufpasser tat, als höre er nicht zu. Ich wurde nie verhört.

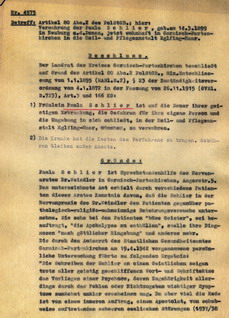

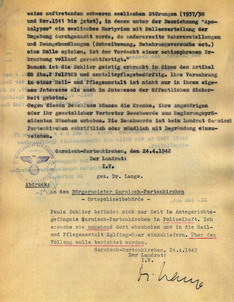

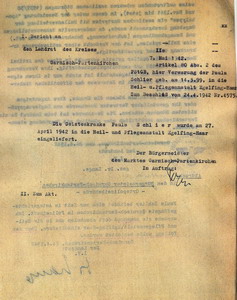

Ludwig von Ficker schrieb mir ins Gefängnis: Er glaubte, daß ich innerlich der Situation gewachsen sein würde, machte sich jedoch Sorgen um meine Gesundheit. Aber ich war innerlich der Lage durchaus nicht gewachsen. Nachts fror ich wie ein Hund und hatte Todesangst. Betete ich? Zum Gebet sammeln konnte ich mich nicht. In der Zelle nebenan waren Diebinnen untergebracht. Sie schrien zu mir herüber, ich solle ihnen Zigaretten verschaffen. Weindler brachte mir mehrere Schachteln. Einzeln schob ich die Zigaretten durch eine winzige Lücke zwischen Boden und Wand - großes Hallo drüben. Weindler brachte mir auch Gebäck, etwas Butter, Schokolade mit. Doch so gute Sachen ekelten mich jetzt an; trockenes Brot war mir bekömmlicher. Dr. Weindler hatte sich sofort nach meiner Verhaftung bei dem damaligen Landrat, Dr. Lange, erkundigt, wer mich bei der Gestapo angezeigt hatte. Was er - vertraulich - erfahren hatte, teilte er mir erst in der zweiten Woche meiner Inhaftierung mit. Dr. Lange hatte ihm gesagt, daß mich Professor Dr. G. angezeigt hatte und daß ich ins Konzentrationslager Dachau kommen werde. Eine Frau habe dort keine Überlebenschance. Er schlug Dr. Weindler vor, ein Gutachten beim Amtsarzt Dr. Zick einzureichen, in dem er mich für geisteskrank erklärte, so daß ich nicht nach Dachau, sondern in eine Heil- und Pflegeanstalt gebracht würde. Nächtelang kämpfte Dr. Weindler mit seinem Selbstverständnis als Psychopathologe, bis er ein Gutachten mit der Diagnose “religiöser Wahn" zustande brachte. Der Landrat gab ihm noch einen Wink: “Auch Ihnen, Doktor, blüht in drei Tagen Verhaftung." Das traf Gott sei Dank nicht ein. Nur die Schikanen: Stromsperre, Schnüffeleien, Kontrollen, Anfeindungen, mehrten sich. So äußerte sich z.B. der Amtsarzt über seinen Kollegen Dr. Weindler zu einem Patienten: “Wenn ich dessen Unterschrift nur sehe, steigt mir schon die Galle hoch." - Es war also durchaus möglich, daß der Amtsarzt das “Komplott" verhindern würde. Ich selbst wehrte mich heftig gegen eine Verbringung ins Irrenhaus. “Lieber nach Dachau, Willy, ich will nicht so feige sein!" Weindler blieb hart. “Es ist Deine Rettung!"

Es war wohl eine Gnade, daß ich keinen Haß gegenüber Professor Dr. G. empfinden konnte. Ich sagte mir stets, daß er ein kranker Mann sei. Auch konnten wir lange Zeit doch nicht recht glauben, daß er, unser Freund, zu solcher Handlungsweise fähig war. - Den letzten Beweis dafür, daß Professor Dr. G. der Verräter gewesen war, erhielten wir nach dem Krieg, Ende 1945. Ich wurde auf das Landratsamt Garmisch bestellt, wo man mir die Originalbriefe, die ich bis 1942 an meinen Beichtvater geschrieben hatte, aushändigte. Mehrere Briefstellen waren rot unterstrichen: es waren die “staatsfeindlichen". Der damalige Abt vom Kloster Ettal, Pater Angelus, stellte Professor Dr. G. zur Rede: Dieser leugnete alles. Aber 1946 wollte er mich in Garmisch besuchen. Magenkrämpfe nötigten ihn, unterwegs umzukehren. Er mußte später aus seinem Orden ausscheiden; bald darauf starb er. Ich hörte auf zu jammern und nahm mich zusammen. Ich machte mir folgenden Tagesplan: Vor dem Frühstück - dünner Malzkaffee, eine Scheibe Brot- zwanzig Mal um den Tisch laufen; nach dem Frühstück Yoga-Turnübungen; kleine Ruhepause, dann den Stuhl auf den Tisch stellen, auf den Stuhl hinauf. steigen und durch das hochangebrachte Fensterloch den Ausblick auf die Straße gewinnen: dort spielten Kinder, Radfahrer fuhren vorüber, ein Baum entfaltete seine Blätter. Solange ich konnte, blieb ich auf dem Stuhl stehen und schaute hinaus. Es war die schönste Stunde des Tages; vom Hofgang der Gefangenen war ich ausgeschlossen. Es folgte Lesen in der Bibel, oder auch in einer von Weindler hereingeschmuggelten Zeitung; dann kam der Mittagsfraß. Nachmittags dann einen der nichtssagenden Briefe schreiben, die kontrolliert wurden. Wieder lesen, um den Tisch laufen, Nichtstun, auf Besuch warten, der nicht kam. Doch, eines Tages kam ein fremder Besuch: Der Amtsarzt Dr. Zick! “Hören Sie Stimmen?" fragte er mich. “Stimmen - wieso? Nein." - Er war unzufrieden. “Warum haben Sie eine so umfangreiche Korrespondenz mit Pfaffen?" - “Darf ich nicht schreiben an wen ich will?" - Nachdem der Amtsarzt gegangen war, grübelte ich über den Zweck seines Besuches nach. Ob wohl ich doch von dem Komplott: Landrat - Dr. Weindler - Amtsarzt wußte, war mir nicht klar, daß das Ende meines Gefängnisaufenthaltes gekommen war. Am nächsten Abend sperrte man mich in eine andere Zelle im Untergeschoß, die abgelegen, stickig und stockfinster war. Die ganze Nacht saß ich auf dem Tisch, um mich vor dem Ungeziefer zu retten. Überall raschelte, krabbelte es, am ganzen Körper biß es mich. Ich bildete mir ein, daß ich in der Todeszelle sei und am nächsten Morgen hingerichtet würde. Im Herzen versuchte ich Reue über mein ganzes Leben zu erwecken. Am nächsten Morgen kamen zwei Sanitäter und trugen mich auf einer Bahre ins Freie. Ich atmete auf. Strahlend ging die Sonne auf. Dr. Weindler war da, lächelte wie erlöst und rief mir noch zu: “Du kommst also nach Eglfing-Haar!" Das war die Kreis-Irrenanstalt in Bayern. Auf der Fahrt setzte ich mich mehrmals auf der Bahre aufrecht, um den langentbehrten Anblick der Landschaft zu genießen, doch die Sanitäter befahlen: “Hinlegen!" So unterhielt ich mich mit ihnen. Einmal hörte ich, wie der eine zum anderen sagte: “Der fehlt doch gar nichts!" Im Anmelderaum in Eglfing, der merkwürdigerweise zugleich Baderaum war, wurde mir zuerst einmal alles abgenommen, was ich besaß: Uhr, Ring, Geld, Koffer. Nachdem die Personalien aufgenommen waren, befahl man mir, mich auszuziehen. Widerstand half nichts; als mich die Aufseherin entkleiden wollte, sagte ich, daß ich das selbst tun werde. In drei Badewannen plantschten Frauen; in die vierte, leere Wanne stieg ich, mich entsetzlich schämend. Der große Raum hatte ringsum Glaswände. Eine ganze Schar Irrer beobachtete von außen die badenden Frauen. Viele drückten ihre Nasen an die Glaswand, grinsten hämisch und gierig: Ein Spuk- und Höllenbild wie von Breughel. Danach mußte ich einen Kittel anziehen, blauweiß wie die bayrischen Landesfarben. In den Pantoffeln konnte ich nicht gehen, nur hin und her schlurfen. Die erste Woche war ich in einem Saal mit ca. fünfzig Betten untergebracht. Egal, was den Neuankömmlingen fehlte, alle mußten hier wochenlang zusammen hausen. Bis die erste Einzeluntersuchung durch einen Arzt stattfand, konnte viel Zeit vergehen. Im Irrenhaus ist die Zeit anders als draußen. Drei Wochen sind dort so gut wie ein Tag. Bis ein Gesundeter entlassen wird, können Jahre hingehen. Wer keine Angehörigen hat, die ihn herausholen, bleibt unter Umständen für immer in der Anstalt So war es in der Zeit unter Hitler. Inzwischen sind solche Zustände wohl längst behoben. Nachts näherten sich mir rückwärts kranke Frauen und trieben allerlei Unfug; sie zogen mir die Decke weg, schütteten Wasser über meinen Kopf und ähnliches. Mein Rufen nach der Aufseherin nützte nichts; sie hatte genug zu tun, um die tobenden Weiher mit Stricken ans Bett zu fesseln - auch Zwangsjacken waren damals noch in Gebrauch. Neben mir krachte das Bettgestell einer kräftigen Person, die sich stundenlang stöhnend herumwälzte. Gegenüber sah ich durch eine offene Tür in ein Zimmer, in dem die ganze Nacht das Licht brannte. Dort hantierte eine Kranke mit einem Haufen Zeitungen. Überall legte sie geschäftig Zeitungen aus; auf den Boden, auf das Bett, auf Tisch und Stuhl. Die Wände versuchte sie mit Zeitungen zu bekleben. Das gelang ihr nicht. Sie knüllte die Zeitungen zusammen, glättete sie wieder, breitete sie von neuem im ganzen Zimmer aus. Eine harmlose Kranke, aber welche Qual muß eine solche Zwangshandlung sein! Die Kranken interessierten mich. So krasse Fälle, wie ich sie hier beobachten konnte, kamen in unserer Praxis nicht vor. Zwangshandlungen aller Art hatte Dr. Weindler schon heilen können: Ein Studienrat traute sich nicht allein über die Straße zu gehen; lange blieb er am Randstein stehen, bis ihn jemand über die Straße führte, auf der gar kein Verkehr herrschte. Platzangst! Oder ein Aristokrat, der alles, was er anfaßte, die Türklinke, Geldscheine usw., zuerst mit einem Tuch abrieb oder sogar naß abwischte. Waschzwang! - Hier aber sah ich noch andere, schlimmere Fälle: Eine Dame, eine Generalstochter, die auf einer Bank im Garten saß und allen die unflätigsten Schimpfworte zurief. Jeder machte einen weiten Bogen um sie. Oder ein Mädchen, das vor sich auf den Boden spuckte, zehn Schritte vorwärts machte, ausspuckte, umkehrte, spuckte, zehn Schritte abzählte, ausspuckte - und das ununterbrochen viele Stunden lang. Tagsüber setzte ich mich meist neben eine ruhige Frau, die am Fenster saß und immer strickte. Ansprechbar war sie nicht. Ich blickte stumm in den Garten hinaus und brauchte nun nicht die grimassierenden Gesichter hinter mir anzusehen. Irresein kann anstecken, und ich war erschöpft und halb verhungert durch den Gefängnisaufenthalt. Als die Oberärztin einmal durch den Saal eilte, lief ich ihr nach und flüsterte: “Ich bin politisch hier!" Sie ignorierte es und lief weiter. Jeder Kranke konnte das behaupten. Als ich an Dr. Weindler schrieb, man sei hier anscheinend in Unkenntnis über meinen Fall, kam er unverzüglich und klärte die Oberärztin auf. Sie erschrak und gab mir sofort ein Einzelzimmer. Die Oberärztin, Dr. Nadler, war keine Anhängerin Hitlers. Sie wurde später Obermedizinalrätin in der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen. Der zweite Direktor verhielt sich neutral. Der erste Direktor war fanatischer Nationalsozialist. Er wurde nach dem Krieg gehängt. Mir war aufgefallen, daß im Garten abgeschlagene Zweige und Äste von Tannen herumlagen. Als der Gärtner sie wegräumte, gesellte ich mich zu ihm, weil er einen verstörten Eindruck machte. Er berichtete mir, daß am Abend vor meiner Ankunft hier eine Polizeiaktion stattgefunden habe. Eine ganze Anzahl Kranker, die nach Ansicht des ersten Direktors “lebensunwertes Leben" waren, sollten auf seine Veranlassung hin für die Gaskammer abgeholt werden. Einigen Kranken gelang es, in den Garten zu flüchten und sich zu verstecken. Als man sie jagte, versuchten sie auf die Tannen zu klettern. Alten Leuten, denen die Todesangst unheimliche Kräfte verlieh, wurde der Ast, an dem sie hingen, abgesägt, oder sie stürzten mit dem Ast zu Boden. Alle wurden eingefangen und abtransportiert. Noch höre er das Jammergeschrei, sagte der Gärtner, während er das Holz auf den Schubkarren lud. Erst nach drei Wochen wurde ich ärztlich untersucht, vom zweiten Direktor. War er über meinen Fall nicht informiert? Ich sollte doch hier wegen “religiösem Wahn" lange Zeit, womöglich bis zum “Endsieg" Hitlers, inhaftiert bleiben? Der zweite Direktor stellte fest, daß ich gesund und in den nächsten Tagen zu entlassen sei. Auf meine Mitteilung hin kam Dr. Weindler sofort wieder angereist. Er war erregt und totenbleich und beschwor die Oberärztin, meine Entlassung zu verhindern; denn schon am Bahnhof Haar würde ich von der Gestapo wieder verhaftet werden - und dann gebe es keinen Ausweg mehr. Ich selbst, befahl mir Weindler, müsse den zweiten Direktor um Verlängerung meines Aufenthaltes in Eglfing bitten. Ich wollte das aber nicht tun; denn dann würde ich wirklich als krank gelten. Denn jemand, der freiwillig im Irrenhaus bleiben möchte, ist gewiß nicht normal. - Doch die mir wohlgesinnte Oberärztin machte meine Entlassung rückgängig. Erleichtert fuhr Weindler wieder heim. Frau Dr. Nadler bemühte sich weiterhin, mir mein Los zu erleichtern. Oft lud sie mich nach dem Abendessen in ihre Privatwohnung ein. Dienstlich war sie streng und unzugänglich, das mußte sein. Sie war zart, klein und sehr hübsch. Ohne eine gewisse Härte, unter der sie selbst litt, hätte sie den Kranken gegenüber, die oft rabiat waren, keine Autorität gehabt. Aber im privaten Umgang mit ihr erkannte ich, wie liebevoll sie war. Sie interessierte sich auch für meine Bücher, besonders für die Traumdichtung. Offen erzählte sie mir aus ihrem Leben: Sie wünschte sich ein Kind, wollte aber den Mann, der sie liebte, nicht heiraten. Nach dem Krieg wollte sie unser Haus in Garmisch kaufen und Dr. Weindlers nervenärztliche Praxis übernehmen. Der Plan scheiterte leider an Weindlers anderen Plänen. Ich nahm nun an der Mittagstafel der Leichtkranken teil. Hier lernte ich auch manche “Politische" kennen. So zum Beispiel eine Pianistin, Klinkerfuß hieß sie, die nur deshalb nach Eglfing gebracht worden war, weil sie ihre Meinung allzulaut gesagt hatte. Im Garten ging ich mit ihr an der Mauer entlang spazieren. Wir tauschten unsere politischen Ansichten miteinander aus, so daß uns draußen, auf der Straße, Vorübergehende zuhören konnten, wenn sie wollten. Wir hatten ja nichts mehr zu fürchten, galten wir doch als unzurechnungsfähig! (Daß das ein Trugschluß war, sollte ich noch erfahren.) - Am Eßtisch mir gegenüber saß eine jüngere Dame, die Gedichte schrieb, auch vorlas. Ihre lyrischen Versuche erinnerten an Hymnen Hölderlins. Sie machte auf mich überhaupt keinen kranken Eindruck. Hingegen bezeichneten sich andere Mädchen und Frauen als “Bräute" Hitlers, und schrieben täglich Liebesbriefe an den “Führer". Unter den Leichtkranken gab es intelligente Menschen, die auch in dieser Lage noch Humor zeigten. So sagte eine tröstend zu mir: “Hier sind wir im kleinen Irrenhaus - draußen ist das große!" Eine andere Insassin war todunglücklich: Sie war zwangsweise eingewiesen worden, weil sie sich geweigert hatte, ihre Affen, die sie sich privat gehalten hatte, töten zu lassen. Das Futter für Haustiere war rar geworden, und Affen waren keine Haustiere. Doch deshalb - ab ins Irrenhaus? Ein Staatsanwalt, der seine Frau loswerden wollte, ließ sie nach Eglfing einweisen - einem Staatsanwalt war in diesem Staat alles möglich. Sie war gesund und attraktiv. Nun machte sie aber einen schweren Fehler: Sie empörte sich gegen das ihr angetane Unrecht. Der erste Direktor erklärte ihr, ihr Mann habe Beweise für ihr “volksfeindliches Verhalten" vorgelegt. Das hatte sie geahnt, doch nicht gewußt. Sie tobte. Nun war sie wirklich krank. - Ich hörte auch von einem Kunsthändler, der nach Eglfing eingeliefert worden war, weil er es abgelehnt hatte, kostbare Bilder aus dem Besitz Himmlers, des Chefs der gesamten Polizei, in die Schweiz zu schmuggeln. Wer weiß, wie lange ich dieses Leben unter Geisteskranken noch geduldig ertragen hätte, ohne die Wohltaten, die mir Frau Dr. Nadler erwies? Sie gab mir auch Arbeit als Krankenschwester: Den Gewaltverbrechern, die den Paragraph 51 hatten, durfte ich täglich das Essen bringen. Auf dem Weg dorthin baten mich Kranke, daß ich ihnen ihre Post besorge. Sie wußten, daß ich auch “Ausgang" hatte; jenseits der Mauer war es für mich einfach, Briefmarken zu kaufen und die Briefe der Kranken in den Kasten zu stecken. Aus den Häusern der Anstalt, von hoch oben, warfen mir die Kranken Kußhände zu; Blumen, Zettel, Karten flatterten auf den Weg vor meine Füße. - Erschütternd empfand ich die sonntäglichen Gottesdienste in der Kirche von Eglfing-Haar. Alle Kranken, die nicht bettlägerig oder ganz verstört waren, wohnten der hl. Messe bei. Gewiß, viele kamen, weil der Kirchenbesuch für sie eine Abwechslung in ihrem trostlos monotonen Dasein war. Aber viele andere Kranke standen im engen Raum - kaum jemand saß - mit weit ausgebreiteten Armen, die Augen wie zum Himmel erheben, tief gesammelt, bewegungslos. Sie lauschten auch der einfachen, nichtssagenden Predigt, als empfingen sie wirklich Trost durch das Gotteswort. Nie im ganzen Leben habe ich eine ähnlich fromme Gemeinde in einer Kirche gesehen, wie in der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing. Ich möchte fast sagen, diese Offenheit des Unbewußten beim schizophrenen Kranken ist eine Gnade; Gott selbst kann bis auf den Grund der Seele bei solcher Geöffnetheit eintauchen. Und es bestehen beim Kranken keine Hemmungen - auch der Öffentlichkeit gegenüber nicht -, Ihm, den Entgegenkommenden, weit die Arme entgegenzubreiten, um Ihn zu empfangen und sich von Ihm durchdringen zu lassen. Auf dieser Offenheit des Unbewußten dem Transzendentalen gegenüber beruhte auch das schöpferische Element des gesunden Menschen. (Dr. Kütemeyer sagte einmal zu mir: “Sie müßten sich tiefer Ihrem Unbewußten anvertrauen - ohne Furcht; dann wären sie nämlich eine größere Dichterin.") Beladen mit dem großen Essenskübel gelangte ich am Ende der Häuserreihe in die Station der Sicherheitsverwahrten. Welch ein Anblick! Aus jedem der großen Kästen, ähnlich Kleiderschränken, aneinandergereiht, starrte mich ein stumpfes, böses, wütendes - ein armes Menschengesicht an. Hatte das menschenunwürdige Vegetieren im engsten Verließ - nur der Kopf des Kranken schaute aus dem Käfig hervor: Saß oder stand der Kriminelle darin? - diesen Menschen nicht erst in ein Raubtier verwandelt? Konnte hier, in der staatlichen Heil- und Pflegeanstalt, überhaupt ein Kranker geheilt werden? Mit Injektionen, Medikamenten, Elektroschocks? Vom Personal grob angefaßt, von den Ärzten als Sache behandelt? Ich dachte an Dr. Wilhelm Kütemeyer, den großen Arzt, den tapferen Kämpfer für eine menschlichere Psychiatrie. Wie gut hatte ich es doch! Ich lebte im Irrenhaus in relativer Freiheit. Mein ganzes Wesen öffnete sich, wenn sich - für eine Stunde! - das Tor hinter mir schloß und das flache Land sich endlos vor meinen Augen ausbreitete. Dei' Mensch muß erst erfahren haben, wie Beraubung der Freiheit den Willen schwächt, um die ihm eingeborene Freiheit als höchstes Gut zu verstehen. Frei wie ein Wild außer dem Gehege bewegte ich mich flink fort, als der Schnellzug vorüberbrauste. Ich blieb stehen und winkte, winkte lange mit dem Taschentuch. Aber die Eltern, die, wie wir verabredet hatten, am offenen Fenster mir zuwinken sollten, waren nicht zu erkennen. Zwei Schattengestalten huschten hinter geschlossenen Zugfenstern. Hatten die Eltern unsere Verabredung vergessen? Sie führen zur Erholung an den geliebten Chiemsee. Bedrückt kehrte ich in die Anstalt zurück. Wie dankbar waren die Eingesperrten schon für einen freundlichen Blick, für das kleinste Entgegenkommen. Sie saßen erwartungsvoll im Besuchszimmer - aber der Besuch kam nicht, sie schlichen weinend davon. Aber ich bekam Besuch, und die Kranken beneideten mich. Ludwig von Ficker besuchte mich. Er fragte den zweiten Direktor, ob ich eine Schreibmaschine benützen dürfe? Als er mich als Autorin seines Verlages bezeichnete, erhielt ich auch diese Vergünstigung. Dora König, die treue, die mich von Starnberg aus allwöchentlich besuchte, brachte mir ihre Schreibmaschine. Da inzwischen bekannt geworden war, daß ich aus politischen Gründen in Eglfing eingesperrt war, war es für Dora König und andere nicht ungefährlich, mich zu besuchen. Dr. Weindler erzählte mir, daß Freunde von uns in Garmisch geneigt waren, aus der Kirche auszutreten, weil ein Diener der Kirche mich bei der Gestapo angezeigt hatte. Zu diesen Freunden gehörte auch eine andere Freundin von mir, Maria L., einzige, sehr schöne Tochter der Besitzerin der Bahnhof-Apotheke in Garmisch. Mutter und Tochter waren jahrelang Patienten von Dr. Weindler. Als Maria L.’ s Sohn geboren wurde, warteten Weindler und ich die halbe Nacht auf der Straße vor dem Apothekerhaus, bis wir ein Zeichen von der Mutter bekamen, daß das Kind zur Welt gekommen war. Da schwebte der riesige goldene Vollmond unbeweglich über dem Dach des Hauses. Wir fragten uns, was dieses Zeichen wohl zu bedeuten habe? - Maria L. war Schülerin des Bildhauers Otto Hitzberger. Über ihre religiöse Kleinplastik äußerte sich Ludwig von Ficker - als Kunsthistoriker, der er auch war - eingehend. Er verstand ihr, deren äußere Schönheit ihn wohl auch beeindruckte, auch bei persönlichen Begegnungen das Grundsätzliche alles Kunstschaffens überzeugend klarzumachen. Er schilderte ihr den Weg der Kunst als einen Dornenweg, bis die handwerklich klar gemeisterte Vollgestalt dessen, was an innerem Gesicht zur Anschauung gebracht werden soll, erreicht ist. Ficker sparte auch nicht an Kritik; “Schaumschlägerbehelfe" nannte er bildhauerische Phantasien von ihr, und sie lachte darüber - ließ sich alles sagen, weil sie fühlte, daß er den richtigen Schlüssel für das Eigentümliche ihrer Begabung gefunden hatte. - Auch Maria L. war durch meine Beeinflussung dem katholischen Glauben, dem sie entfremdet gewesen war, innerlich wieder nahe gekommen; um so mehr fühlte ich mich jetzt mitverantwortlich für ihre erschütterte Gemütsverfassung. Mein Bruder besuchte mich ebenfalls, von Wuppertal aus. Er war sehr bedrückt über den Krieg, über die Lage der Kirche, und natürlich auch über meine Situation. Als er mein Zimmer betrat, ging er geradewegs auf ein Loch in der Wand zu, das ich nicht beachtet hatte. “Weißt Du denn nicht", sagte er erzürnt, “daß in Deinem Zimmer eine Abhörvorrichtung ist? Und hier führst Du mit der Pianistin, von der Du erzählt hast, Gespräche, die Dich in die Gaskammer bringen können?" Eines Tages erhielt ich den Besuch des ersten Direktors, der ja als radikaler Nationalsozialist bekannt war. Er lächelte mich an und gab mir einen leichten Backenschlag. “Sie sind hier wegen eines Nervenzusammenbruchs, Kindchen?" fragte er lauernd. “Ganz wie Sie meinen, Herr Direktor", antwortete ich. - Wenige Tage später kam eine Kommission der Gestapo. Eine Gruppe Schwerkranker wurde in einen Saal geführt. Wenige Leichtkranke - darunter auch ich - wurden, als sie in den Garten gehen wollten, in dem Raum festgehalten. Mir wurde unheimlich zu Mute; die Kranken merkten nichts. Wie zufällig näherte ich mich der Tür und versuchte zu lauschen. Was ging da im Nebenraum vor? Unsere Namen wurden in alphabetischer Reihe aufgerufen, und ein Patient nach dem anderen wurde in den Nebenraum geführt oder hineingestoßen. Aber zurück kamen nur wenige. Als mein Name endlich aufgerufen wurde, und ich in das Zimmer trat, in dessen Mitte die drei Gestapoleute an einem Tisch saßen, befahl man mir barsch, näher zu treten, mich zu setzen und meinen Namen, Geburtsort, -datum und Wohnort zu sagen. “Es steht auf dem Krankenblatt, das Sie in der Hand haben", sagte ich ruhig. Innerlich zitterte ich. Der Beamte hatte mein Krankenblatt von einem kleinen Stoß der Karteikarten, der links am Tisch lag, weggenommen, und las darin. Als er aufblickte, sagte er: “Sie sind wegen eines Nervenzusammenbruchs in Eglfing?" Ich antwortete wie dem Direktor: “Wie sie meinen, Herr Kommissar." Der Mann nahm meine Karteikarte und legte sie auf einen Haufen Blätter rechts am Tisch. Das sind die für die Gaskammer, wußte ich und fuhr wie von der Tarantel gestochen in die Höhe. Mit sicherer Stimme sagte ich: “Meine Herren, ich bin seit gestern entlassen!" Der Beamte nahm meine Krankengeschichte vom großen Stoß rechts weg und legte sie wieder zurück auf den kleineren Stoß links. “Dann entschuldigen Sie, meine Gnädigste", sagte der Mann. Ich ging. Ich war gerettet. “Das hat mir der heilige Geist eingegeben", dachte ich, “diese Lüge". Meine ersten Apokalypse-Versuche, der Anfang des seit vier Jahren geplanten Buches, leuchteten Ludwig von Ficker sachlich ein, sagte er nicht ohne Skepsis. In jeder freien Minute schrieb ich weiter. Als er mich wieder einmal besuchte, las ich ihm auf einer Bank im Garten die Fortsetzung vor. Erschöpft von der umständlichen Fahrt von Innsbruck nach Eglfing-Haar, bedrückt von der Kriegslage wie durch sein persönliches Elend, war er für meine Lesung nicht sehr empfänglich. Er war so abgemagert, daß er kaum sitzen konnte, so schmerzten ihn die Knochen. Ich brach meine Vorlesung ab. Erst eine Woche später äußerte er sich über mein Manuskript. Er war begeistert, nannte es den lang erwarteten Durchbruch und eine Offenbarung. Er schlug den Titel “Die Botschaft des Engels" vor. Wenn ich auch Ludwig von Fickers Enthusiasmus nicht teilen konnte, sondern wie immer heftig widersprach, so war mir doch seine Zustimmung eine Ermutigung, an dem Auftrag, den ich im Engelerlebnis von Rapallo vor nun fast fünf Jahren erhalten zu haben glaubte, nicht länger zu zweifeln. Wie lange sollte ich eigentlich noch freiwillig im Irrenhaus bleiben? Wenn Hitler siegen würde, wäre ich für mein ganzes Leben als geisteskrank abgestempelt. Allerdings waren wir überzeugt, daß der entscheidende Rückschlag im Kriegsglück Hitlers mit darauffolgendem Umsturz nicht ausbleiben könne. Bis zum Spätherbst 1942 tat ich weiterhin meine Pflichten als Helferin des Krankenpflegepersonals. Ich tat es gern, nicht nur als “Caritas-Pflicht". All die Hilfsbedürftigen waren mir ans Herz gewachsen. Frau Dr. Nadler, mir zur Freundin geworden, hatte einen Einfall: “Wir werden Sie nicht entlassen", sagte sie, “sondern beurlauben!" Wenn ich von der Gestapo wieder verhaftet würde, käme ich nicht in ein Konzentrationslager, sondern zurück in die Anstalt. Wir setzten diese List in die Tat um. Im Spätherbst war ich zunächst zwei Wochen in einem Dorf bei Iserlohn versteckt. Mein Bruder hatte dort, um seine Familie vor Bombenangriffen geschützt zu wissen, einen kleinen Bauernhof erworben. Er selbst hielt in Wuppertal aus bis zum bitteren Ende: Mit einer letzten Rose aus dem Garten und einem Buch in der Hand verließ er den Trümmerhaufen seines Hauses; auch seine Bibliothek war mitverbrannt. - Ich war bei einem Bauern in der Nähe des Häuschens meiner Schwägerin und ihrer vier Kinder untergebracht. Die bissigen Hunde des Bauern lauerten mir ständig auf. Ich schrieb an Ludwig von Ficker, daß ich Heimweh nach Innsbruck hätte. Sofort machte er sich auf, um für mich einen Unterschlupf in Innsbruck oder der Umgebung ausfindig zu machen. Doch wer hatte 1942 schon den Mut, eine politisch Verfolgte, die sich polizeilich nicht anmelden durfte, keine Lebensmittelkarten beziehen konnte, mit niemandem sprechen sollte, in das eigene Heim aufzunehmen!"

Erläuterungen von Mag. Ursula Schneider (Innsbruck):

Dr. Weindler: Dr. med. Wilhelm Weindler (1887 - 1969) war Facharzt für Innere Medizin und Neurologie. Paula Schlier begegnete ihm 1929 in München, wo sie mit ihm eine Zeit lang in einer Arztpraxis zusammenarbeitete. Dort lernte Weindler auch die “Zeileis-Methode" kennen, eine medizinische Methode, die durch elektrische Bestrahlungen die Zellenergien und damit die Lebenskräfte der Patienten zu wecken versucht. Weindler eröffnete 1931 gemeinsam mit Paula Schlier als Assistentin eine Zeileis-Praxis in Garmisch-Partenkirchen. 1933 errichteten die beiden ein eigenes Kurheim. Weindler versuchte jedoch seine Patientinnen und Patienten auch intensiv psychologisch zu betreuen, da er von den seelischen Ursachen vieler Krankheiten überzeugt war. Diese Behandlung stand bald im Mittelpunkt seiner Heiltätigkeit. - Wilhelm Weindler verfaßte auch eine Reihe von Deutungen zu Paula Schliers zweitem Buch “Chorónoz. Ein Buch der Wirklichkeit in Träumen" (München: Kurt Wolff 1928), in dem die Autorin Träume literarisch präsentiert. Im Vorspann zu den Deutungen des tiefgläubigen Weindler heißt es, daß diese ein Versuch seien, “die Traumsymbolik des Unbewußten nicht nur analytisch, sondern synthetisch zu deuten, d.h. alles auf den einen großen Gesichtspunkt zurückzusehen, aus dem die Welt des Menschen und ihre Wirklichkeit... wahrgenommen ist." (Der Brenner, XIII, Herbst 1932, 5. 75).

Ludwig von Ficker: Ludwig von Ficker (1880 - 1967) war der Gründer und einzige Herausgeber der Zeitschrift “Der Brenner", die von 1910 bis 1954 in verschiedenen und unregelmäßigen Abständen erschien. Ficker versuchte sich in verschiedenen literarischen Gruppen und Zeitschriften, ehe er 1910 gemeinsam mit Carl Dallago als Hauptmitarbeiter die Zeitschrift “Der Brenner" startete. Die Auseinandersetzung mit Karl Kraus, die Verse von Georg Trakl und 1914 Theodor Haeckers Kierkegaardübersetzungen bestimmten in den folgenden Jahren das Bild der Zeitschrift und damit die Arbeit Fickers. 1915 militärischer Einsatz im Ersten Weltkrieg. Nach Kriegsende verlor Ficker seine bisherigen Existenzgrundlagen. Er und seine Familie: seine Frau Sissi und die Kinder Florian, Birgit und Ulla, hatten in bescheidenen Verhältnissen zu leben. 1921 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den “Brenner"-Mitarbeitern Theodor Haecker und Carl Dallago: Haecker lehnte jede Mitverantwortung an den Schriften Carl Dallagos gegen die katholische Kirche ab. Im gleichen Jahr trat Ficker als Angestellter in den Innsbrucker Universitätsverlag Wagner ein, dem sein “Brenner-Verlag" eingegliedert wurde. Im Mai 1925 kam Paula Schlier nach Innsbruck, wo sie - durch Vermittlung von Ludwig Ficker, den sie auf Arbeitssuche als Herausgeber des “Brenner" angeschrieben hatte - als Chefsekretärin bei der Wagnerschen Universitäts-Buchdruckerei ihre Stelle antrat. Bald lernte sie Ficker persönlich kennen. Eine intensive Beziehung entwickelte sich, an der beinahe alle Freunde und Bekannte Anstoß nahmen. Ficker entdeckte Schliers literarisches Talent und verlegte 1926 ihr erstes Werk “Petras Aufzeichnungen oder Konzept einer Jugend nach dem Diktat der Zeit" im Brenner-Verlag. Er glaubte fest an ihre literarische Sendung und der Erfolg ihres Erstlingswerkes schien ihm recht zu geben. 1926 wurde die Autorin gekündigt und mußte Innsbruck aus privaten Gründen verlassen. Doch sie blieb Ludwig von Ficker ihr Leben lang eng verbunden; dies nicht zuletzt durch ihre Mitarbeit am “Brenner" in dem ihre Beiträge immer größeren Raum einnahmen. 1928 längere Zeit arbeitslos, arbeitete Ficker 1929 dürftig bezahlt als Korrektor bei den “Innsbrucker Nachrichten". Allmählich wandte er sich der katholischen Kirche zu, 1932 rekonvertierte er. Paula Schlier war schon vorher zum katholischen Glauben übergetreten. In der Folge nahm die Auseinandersetzung mit Kirche und Christentum im Brenner den wichtigsten Platz ein. Von 1933 ab war Ficker wiederum arbeitslos, erst 1935 fand er wieder eine Stelle, als Korrektor in der Druckerei des Deutschen Alpenverlages in Innsbruck. 1940 wurde der “Brenner" in die Liste des “schädlichen und unerwünschten Schrifttums" aufgenommen; Ludwig von Ficker korrespondierte mit zahlreichen Menschen, die in Widerspruch mit dem NS-Regime standen. Im August 1946 erschien wieder ein “Brenner", dem bis 1954 nur noch zwei folgten. In der Nachkriegszeit begann die Anerkennung von Fickers Leistungen durch eine breitere Öffentlichkeit. Er erhielt zahlreiche Ehrungen im In- und Ausland. Trotz seines Alters setzte sich Ficker intensiv mit der neuesten Literatur und den jungen Schriftstellerinnen und Schriftstellern auseinander. 1967 starb er in Mühlau. Ludwig von Ficker wurde am Mühlauer Friedhof neben Georg Trakl beige. setzt. (Vgl. Ludwig von Ficker - Biographischer Kalender. In: Ludwig von Ficker: Briefwechsel 1909 - 1914 (Bd. 1). Hg. v. Walter Methlagl u.a. Salzburg 1986. 5. 376 ff.)

Professor Dr. G.: In einem Brief vom 18. 8. 1976 an den ersten Lektor ihrer Autobiographie, den Bonner Professor für Evangelische Theologie Lienhard Delekat, schreibt Paula Schlier über den Grund ihrer Verhaftung genauer: “es waren die ,staatsfeindlichen' Äußerungen in m. Briefen an Prof. D. G., dem ,Beichtvater', die er der Gestapo übergeben hatte. Man sagte mir im Landratsamt, wären diese politischen Äußerungen gegen das nation. sozialistische Regime nicht schriftlich, sondern nur mündlich gemacht worden, wäre die Sache halb so schlimm gewesen. Aber so schwarz auf weiß - da griff man zu." Im gleichen Brief betont die Autorin auch, daß es sich bei ihrer Haft um eine 1946/47 gerichtlich anerkannte Gestapo-Internierung handelte. Sie meint weiter, daß ihre Internierung sicherlich nicht so furchtbar war wie die eines Bekannten in Mauthausen. “Aber es wurde uns ja alles zerstört, Beruf, Gesundheit, Hausverlust, Ansehen usw." - Professor Dr. G. war tatsächlich der Beichtvater Paula Schliers gewesen. Sie hatte ihn als Patienten Weindlers kennengelernt und Weindler und sie hatten sich mit ihm angefreundet. 1940 verbrachte Schlier sogar “einige Urlaubswochen" mit dem Pater im Kloster Schlehdorf am Kochelsee.

Konzentrationslager Dachau: Im April 1933 wurde die Gestapo mit der Errichtung von Konzentrationslagern beauftragt; seit 1936 wurden die KZ von der SS kontrolliert. Die KZ entwickelten sich vom improvisierten Terror der Anfangsjahre zu einem riesigen KZ-System. Bei Kriegsbeginn gab es sechs Konzentrationslager, darunter Dachau; das KZ Dachau bestand seit 1933, seit 1940 mit zahlreichen Außenstellen. Insgesamt gab es 1942 bereits fünfzehn, 1945 achtzehn Konzentrationslager. Daneben gab es zahlreiche Arbeitslager, in denen die Häftlinge als Sklaven in der Kriegs- und Rüstungsindustrie und für die SS arbeiten mußten. Anfangs wurden vor allem “politische und religiöse Gegner" (“religiöse Gegner" -Juden) des NS deportiert, später kamen “Kriminelle", Kriegsgefangene sowie Geiseln aus den besetzten Gebieten dazu. Die Zahl der Häftlinge stieg von 21.000 (1939) auf 800.000 bei Kriegsende an. Dies nicht zuletzt aufgrund von Hitlers “Nacht- und Nebel-Erlaß" vom 7. Dezember 1941. “Er erlaubte es, Personen, die des Widerstandes verdächtigt wurden, in die Konzentrationslager zu schaffen, ohne daß die Angehörigen etwas über ihr Schicksal erfahren. Im Vernichtungssystem der KZ-Lager aber besaß die SS allmächtige Exekutivgewalt. Hatten Deportierte beispielsweise ihre Strafe verbüßt oder waren sie durch Sondergerichte freigesprochen worden, so konnten sie aufgrund anderer Erlässe der Gestapo übergeben werden ...”. (Klaus Hildebrand, a.a.O., S. 71) In Dachau waren zwischen 1933 und 1945 rund 200.000 Menschen interniert, von denen zwischen 1940 und 1945 mindestens 34.000 umkamen. Das Konzentrationslager lag am Ortsrand. Das Frauenlager war ein Außenlager. Hier wurden u.a. von den Häftlingen elektronische Bestandteile für die Kriegsindustrie produziert. (Vgl. dazu Klaus Hildebrand: Das Dritte Reich. München 1987.)

Die Oberärztin, Dr. Nadler: In Eglfing-Haar arbeitete laut Literatur in der fraglichen Zeit kein weiblicher Oberarzt. Erwähnt wird jedoch der Anstaltsarzt Hermann Nadler (1902 - 1980). Nadler arbeitete seit 1929 in der Anstalt. Er war der “Erbarzt" der Anstalt und als solcher vom üblichen Anstaltsdienst freigestellt. Als solcher und als “Landesobmann für die erbbiologische Bestandsaufnahme in Bayern war er hauptsächlich mit “erbbiologischer Forschung" beschäftigt. Er war nach 1945 Direktor des Bezirkskrankenhauses Haar. - Als Ärztin erwähnt ist lediglich Carla Eichhorn (1899-?). Sie war 1931 Vertragsärztin und arbeitete damals ein Jahr in der Anstalt. Über ihr Leben ist nichts weiteres bekannt. (Vgl. Bernhard Richarz: Heilen, Pflegen, Töten. Zur Alltagsgeschichte einer Heil- und Pflegeanstalt bis zum Ende des Nationalsozialismus. Göttingen 1987.)

Der zweite Direktor: Zur fraglichen Zeit amtierten in Eglfing-Haar zwei stellvertretende Direktoren, jeweils für die Männer- und Frauenseite: Pius Papst (1883 - 1966), Medizinalrat 1. Klasse und Moritz Schnidtmann (1886 - 1971), Medizinalrat 1. Klasse. Über die Zuordnung zu den Abteilungen ist nichts bekannt.

Hermann Pfannmüller (1886-1961) Überzeugter Nationalsozialist und Direktor von 1938 - 1945. Wiederholt sprach er bei Veranstaltungen über Rassenhygiene und Erbbiologie. Der Arzt im nationalsozialistischen Staat hatte für ihn die “hohe Sendung", als “Mitglied der Volksgemeinschaft" dieselbe “gesund zu erhalten". (Richarz, a.a.O., 5. 195). In Eglfing-Haar war Pfannmüller als Direktor für die Durchführung des “Euthanasie-Programms" verantwortlich. Er war zwischen 1939 und 1944 auch einer der Honorar-Begutachter der landesweiten Bürokratie dieses Programms. Innerhalb dieser Zeit begutachtete er tausende Fragebögen, die über Leben und Tod Einzelner entschieden. Gleichzeitig versuchte er, die “Euthanasie" durch wissenschaftliche Untersuchungen abzusichern und als berechtigt darzustellen: Als Pfannmüller im Nürnberger Prozeß vernommen wurde, erklärte er, daß die Tötung seiner Patienten kein Mord gewesen war. Pfannmüller wurde nach Einmarsch der Amerikaner verhaftet und in den fünfziger Jahren zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt, da die Zeit der Internierung und der Untersuchungshaft angerechnet wurde. Er lebte danach als Obermedizinalrat a.D. im Ruhestand.

“lebensunwertes Leben": Das nationalsozialistische Euthanasieprogramm diente der Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens". Es begann im Oktober 1939 auf Befehl Hitlers. Seine Anfänge nahmen die eugenischen Maßnahmen Hitlers, die in der Judenvernichtung und im Euthanasieprogramm ihren schrecklichen Höhepunkt fanden, jedoch gleich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten: Bereits am 1. Januar 1934 trat das “Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" in Kraft. Es sah für Personen, die an Erbkrankheiten wie Schizophrenie, zirkulärem Irresein, Epilepsie, Veitstanz, erblicher Blindheit oder Taubheit, schweren Mißbildungen und schweren Alkoholismus litten, die Zwangssterilisation vor. In den “Nürnberger (Rasse-) Gesetzen vom September 1935 setzte sich diese Linie fort: hier wurde die jüdische Bevölkerung insgesamt herabgewürdigt, diskriminiert und entrechtet. Hier wurde der “historische Auftrag" der Züchtung einer überlegenen Rasse und gleichzeitigen Vernichtung “unwerten Lebens" formuliert Bis August 1941 wurden in speziellen Tötungsanstalten, teilweise in den Vergasungsanlagen der Konzentrationslager, zwischen 80.000 und über 100.000 psychisch kranke bzw. behinderte Menschen getötet. Ca. 350.000 Menschen wurden zwangssterilisiert. Proteste v.a. von kirchlicher Seite führten zur vorläufigen Einstellung der Massenmorde. - In Eglfing-Haar wurden von 1934 bis 1943 mindestens 1.703 Menschen zwangssterilisiert. Patienten aus Eglfing-Haar waren die ersten, die der “Euthanasie" zum Opfer fielen. Zwischen August 1940 und Januar 1941 wurde über ein Drittel aller Anstaltspatienten abtransportiert und getötet. Insgesamt wurden so mindestens 2.025 Menschen umgebracht. (Vgl. Hildebrand: Das Dritte Reich, a.a.O. und Richarz: Heilen, Pflegen, Töten, a.a.O.) - Wenn Hermann Pfannmüller Besuchergruppen durchs Anstaltsgelände führte, sprach er offen über die Anwendung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses; einmal, so erinnerte sich eine Pflegerin, deutete er die Tötung psychisch Kranker folgendermaßen an: “Wenn der Gärtner im Frühjahr seinen Garten und seine Bäume richtet, nimmt er das Dürre weg." (Richarz, a.a.O., 5. 189 f.)

Maria L.: Maria Lehner (1908- 1985) wurde in München geboren und verbrachte dort auch ihre Kindheit. Ihr Mann führte in Garmisch die Bahnhofs-Apotheke. Er starb 1939. So wurde Maria Lehner mit 31 Jahren Witwe. - In einem Brief an Ludwig von Ficker schrieb Maria Lehner am 22. 1. 1967 über ihre künstlerische Laufbahn: “Alle künstlerischen Anläufe, den ersten Aufbruch erlebten Sie zur Zeit unseres Briefwechsels mit vollster Anteilnahme, verliefen immer wieder ergebnislos im Sand." Nach Auskunft ihres Sohnes schuf Maria Lehner vor allem Marionetten-Puppen und Batikarbeiten.

Otto Hitzberger: Prof. Otto Hitzberger (? - 1964), in Garmisch lebender Künstler. Maria Lehner arbeitete zwischen 1961 und 1963 als “Schülerin" Otto Hitzbergers. In dieser Zeit entstanden einige Holzarbeiten Maria Lehners.

Literatur: Paula Schlier, Petras Aufzeichnungen oder Konzept einer Jugend nach dem Diktat der Zeit (Innsbruck 1926) Paula Schlier, Lebensbericht. Unveröffentl. Typoskript. Forschungsinstitut Brenner-Archiv (Innsbruck)

Annamaria Foppa, Paula Schlier.

Versuch einer Monographie (Innsbruck: Phil. Diss. 1986) Mag. Ursula Schneider, Paula Schlier. Gestapo-Internierung, INN-Zeitschrift für Literatur, 10. Jahrgang 1993, Nr. 30 (Innsbruck 1993) Magdalena S. Gmehling, "Morgen ist der Tag des Erwachens". Vergessen und Verkannt - das tragische Schicksal der Paula Schlier (in: Einsicht, röm.-kath. Zeitschrift 39. Jahrgang, Nr. 3 August 2009) |

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||